黒くて大きなパンが増えていく理由

パン職人たちの「捨てない」意識と「捨てない」仕事

2017.05.18

3月24日の朝日新聞夕刊1面を「『捨てないパン屋』の挑戦」と題する記事が飾りました。

広島のパン屋「ドリアン」の田村陽至さんが「捨てないパン屋」を目指すに至った経緯を記した記事です。

焼きたてを喜ぶお客さんのために、何度も窯入れを繰り返し、売れなければ捨ててしまう日々に疑問を感じた田村さんは、ヨーロッパで出会ったパン屋の仕事を示唆として「捨てないパン屋」になっていく――。

そんな「捨てないパン屋」の背景には、捨てない意識と同時に、捨てないで済むパンの作り方があります。

それは今、田村さんに限らず、心あるパン職人たちが向かおうとしているパン作りの方向でもあります。

パン・ド・カンパーニュを提供するレストランが増えている。

「大きなパンが増えています」という見出しと共に、パン・ド・カンパーニュなどの黒くて大きなパンが増えている状況を伝えたのは、『料理通信』2015年5月号パン特集の扉でした。

その潮流はゆるやかに、でも、間違いなく加速しています。

顕著なのは、レストランやカフェ、バルといった飲食店で提供されるパンがパン・ド・カンパーニュになってきている事実でしょう。

店の一角に大きなカンパーニュが置かれて、食べやすいサイズにカットしてサーブしてくれるケースもあります。「ひとつのパンをみんなでシェアするという意味を込めているんですよ」と、あるシェフは言いました。

その考え方はすてきです。でも、それだけじゃない。

麦の自然な味わいが生きたパンがいい。丸ごと挽いた全粒粉がいい。全粒粉の旨味が感じられるように、ルヴァンでゆっくり発酵させて、大きく焼いたパンがいい――そう考えるシェフが増えたのです。

それは、自然派ワインの浸透とも歩みを同じくしています。

できるかぎり自然に委ねるつくりで、昔の人がやっていたようなやり方でつくられたものを愛しみ、慈しむ気持ちです。

『料理通信』2017年6月号「パンの味は“発酵”が作る!」の表紙を撮影した東京・目黒のレストラン「BEARD」では、京都「吉田パン工房」のカンパーニュを提供しています(写真は表紙のために特別に制作した料理)。「BEARD」のように遠方からわざわざパンを取り寄せるケースが増えたのも、カンパーニュのような寿命の長いパンを提供するようになったから。

「マルディグラ」の「1週間かけて食べるパン」

とびきり大きいパンを扱うのが銀座のレストラン「マルディグラ」です。

25~30cm×70~80cm、生地総量が6kg近い特大サイズ。

「ブーランジェリーレカン」の割田健一シェフに特注して焼いてもらっています。名付けて「1週間かけて食べるパン」。

きっかけは、和知徹シェフのフランスでの体験でした。

「ボルドーの田舎を訪れた際に、どう見ても近くにパン屋さんなんてないような土地で、僕たちを迎えるために、訪問先の人たちが大きなパンが用意してくれていたんですね。そのパンを出された時、あぁ、自分の店でもこれをやりたいなと思った」

“肉シェフ”として名高い和知さんですが、パンにも肉と同じくらいの愛を抱いています。ボルドーで大きなパンの塊から一切れをサーブされる光景に、和知さんは、あたかも塊肉を主人がカットして客にサーブするのと同じものを感じたのでしょう。

と同時に、パンの源流をそこに見た。昔、パン屋さんがないような田舎では、大きなパンを焼いて、1週間も2週間もかけて食べていたという風習です。自らの料理の拠り所を常に源流へ源流へとさかのぼり、ルーツのエスプリを今の料理へ落とし込んでいく和知さんにとって、大きな塊のパンは実現すべき対象となったのでした。

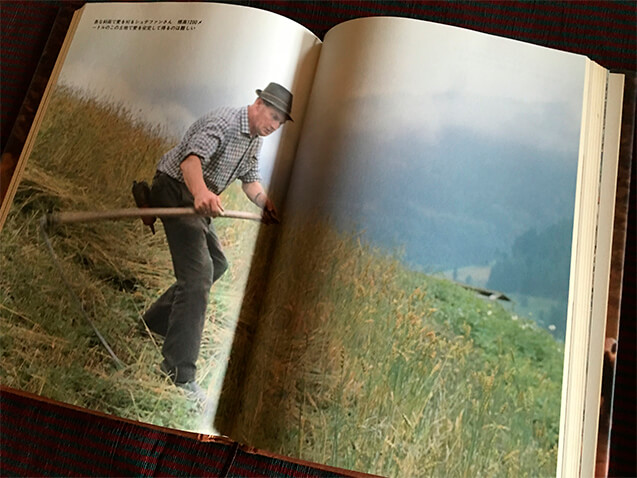

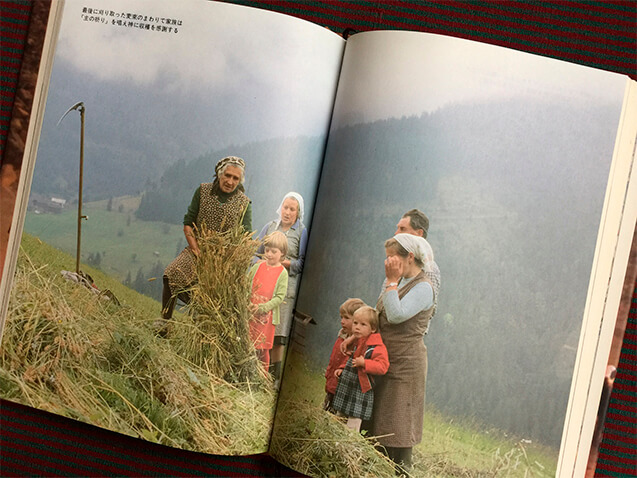

『人間は何を食べてきたか』(NHK取材班著/1985年刊)という本の中に、昔ながらのパン焼きの形を伝える村として、アルプス山中のマリア・ルツカウ村(オーストリア)が登場します。その村では、自分の家で食べるパンを自分で焼く。番組の主人公、テレジアさんの家では2週間に一度。ひとつが1.5kgの丸くて大きなパンです。家族4人2週間分として14個を一度に焼き上げ、食料庫のパン棚に保存して、1日1個ずつ食べていく、と本には書かれています。粉はライ麦粉と小麦粉が半々。酵母は市販の生イースト。窯は薪窯。焼きたてより2~3日経ってからのほうがおいしいそうです。

『人間は何を食べてきたか』(NHK取材班著/1985年刊)から。マリア・ルツカウ村での麦の収穫風景。写真の解説として「最後に刈り取った麦束のまわりで家族は『主の祈り』を唱え神に収穫を感謝する」と書かれている。

「届いた当日と2日目では違うし、3日目もまた違う。肉が熟成するように、パンの味わいも変化していく。そこを楽しむパンでもあるんですね」と、和知さんは「1週間かけて食べるパン」について語ります。

昔、パンを大きく焼いて、1週間も2週間もかけて食べたのは、便宜的な理由かもしれません。が、それによって生まれる味わいがあるのもまた事実。和知さんはその味わいにも着目したのでした。

「ドリアン」のロスを生まないパン作り。

時間をかけて、味わいの変化を楽しむパン――そんなパンのあり方にパン職人としての生き方を重ねたのが、広島のブーランジュリー「ドリアン」の田村陽至シェフです。

田村シェフは、2012年5月から2013年9月まで店を閉めて、ヨーロッパ研修の旅に出ました。フランス、オーストリア、スペインなどを回る中で、そもそものパンのありようを体感し、思考して、帰国後、営業スタイルを変えて再スタートを切りました。

「ドリアン」では薪窯でパンを焼く。ルヴァンで発酵させて、大きく成形して、薪窯でガッシリ焼き込む、まさに昔ながらのパン作りを実践している。

採った手段は大きく3つ。

1.国産の優れた素材を厳選して使う。

2.パンの種類を絞る(当初は2種、現在5種。)。

3.捨てずに売り切る。

ヨーロッパを回る中で感じ取ったパンのありようを日本で実現するにはどうすればよいかを考えた結果です。

「向こうは、普段に食べている食事の“素材”がとにかくおいしいんです」

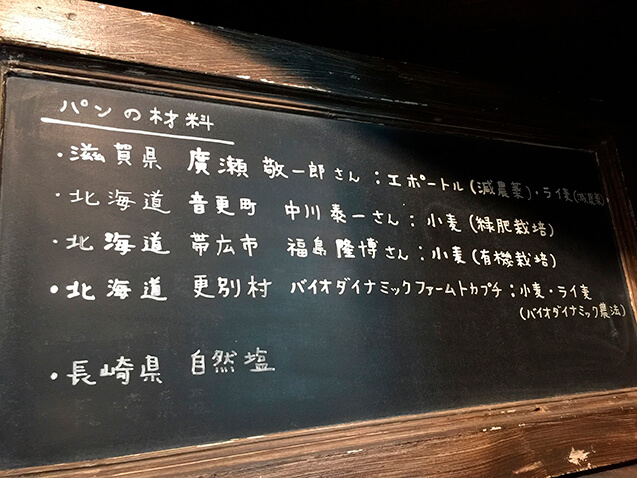

田村さんは帰国してから店を再開するまでの間に、麦の生産者を訪ね歩き、素材のなりたちを感じ取った上で厳選しました。ドリアンのホームページには、ドリアンのパンに欠かせない生産者の名前と彼らの考え方や栽培方法が詳しく書かれています。

「ドリアン」の店にも麦の栽培者の名前が書き出されています。いずれ劣らぬ生産者として知られた人たちばかりです。

ただし、厳選素材を使うからといって、パンの値段を高くしない。だって、パンは日常食だから。

そのためには、無駄を省いたパン作りをすべく、アイテム数を絞り切る。

そして、寿命の長いパンを作って、捨てずに売り切る。パンとは本来そういうもの。

前述の3つの手段とは、田村さんにとっての「パンとは何か」なのです。

田村さんはブリオッシュもルヴァンで発酵させます。力強い風貌がそそります。

「ルヴァンを使って、ゆっくり発酵させて、大きく成形して、ガシッと焼き込むと、おいしさは長持ちします」と田村さん。「生地質がねっとりしていて、3日、4日と日にちが経っても乾燥しにくい。変化はしていくけど、乾燥とはちょっと違うんですよね」

フランスではビニールに入れて保存したりしないから、カチカチになることもあったけれど、だからと言って、捨てたりはしなかった。

研修先のひとつ、フランスのルマン近くの村にある「フルニル・ドゥ・セードル」というパン屋さんで働いた時に実感したのは、食卓におけるパンの役割だったといいます。

「右手にフォーク、左手にパンを持ち、パンで料理を寄せ集めては、パンの上に料理をのせて食べるんです。まるでパンが箸代わり。あぁ、この食べ方なら、パンが焼きたてでなくたっていい。硬くたっていいわけだ……」

考えてみれば、イタリア料理のパンツァネッラ(パンと野菜で作るサラダ)やリボッリータ(パンと野菜で作るスープ)のように、硬くなったパンを生かす伝統料理がパンの本場にはあります。ヨーロッパの人々はパンを気長に食べる。だって、生命の糧だもの。日本人が残り物のご飯で雑炊を作ったり、炒めご飯を作るのと同じです。“食べ切る知恵”を持っている……。

寿命が長いパンなのだから、息長く売ろう――田村さんはそう考えました。

店でパンが残れば、地元の野菜移動販売やハム店に託します。「リレー販売」です。売り切れるように、いろんな所で売るわけです。

「ドリアン」の田村陽至さん。「捨てないパン屋」「旅するパン屋」というブログを長年書き続けています。「考えるパン屋」と呼びたくなるくらい、深く考えています。

広島市内に八丁堀店と堀越店の2店舗。堀越店は工房併設でパンを焼いている間は手が離せないため、無人販売。パンを焼き終えると、堀越店を閉めて、八丁堀店へパンごと移動。あらゆるロスをなくす努力の結果です。

前日のパンは2割引で販売。昨日のパンでもおいしい理由がきちんと説明されています。

パン職人たちの“捨てない意識”。

東京・参宮橋「タルイベーカリー」の樽井勇人さんが、レストランのサービスマンからパン職人へと転身したきっかけのひとつが「捨てない意識」でした。

食べ終わったお客様の皿を下げると、料理が残っていることが少なくない。レストランという非日常空間で、特別な食材を使ってシェフが精魂込めて調理した料理が残され、捨てられていく現実に疑問を感じていた時、樽井さんは、東京・代々木八幡「ルヴァン」と出会って、パンの世界へと入るのです。

「ルヴァンでは多少の焼き損じがあっても絶対に捨てない。焼き損じたら価格を下げて売るという姿勢が貫かれていました」

樽井さんもその姿勢を踏襲しています。その日売り切れなかったパンは、翌日20%OFFにして、それでも売れ残ると翌々日

には30%OFFで店頭に並べます。樽井さんが焼くパンは「ルヴァン」仕込みですから、自家製発酵種で発酵させて、ガッシリ焼き込んだ寿命の長いパンです。息長く食べるパンです。

photograph by Hide Urabe

樽井さんは、日本における田舎パンの先駆け「ルヴァン」でパン作りを学んだ。自家製発酵種で発酵させて、大きく成形して、ガッシリ焼き込む。

photograph by Hide Urabe

昨日のパンは20%OFF、一昨日のパンは30%OFFにして棚に並べる。寿命の長いパンは気長に売る。

そんなパン職人たちの“捨てない意識”は、麦そのものへと及びつつあります。

ここ数年で、国産小麦が浸透して、パン職人と小麦農家の距離が縮まりました。パン職人たちは、日本における小麦栽培の大変さを知って、以前にもまして、粉の一粒たりとも無駄にすまいと考えるようになっています。

特に昨年は北海道が台風被害に見舞われ、小麦が*穂発芽を発生。収穫した小麦が商品にならない現実を目の当たりにして、多くのパン職人がもどかしい思いを噛み締めたのでした。

東京・代々木上原「カタネベーカリー」の片根大輔シェフは言います。

「穂発芽した小麦の粉がパンになりにくいのは事実です。でも、使えないわけじゃない。僕たちパン職人の技術次第です。僕には穂発芽した小麦には独特の味わいがあって、それも個性と思える。でも、業界的にはまだそういう考え方をしてもらえていない」

人間は使いやすい小麦粉を使って、人間の都合に合わせたパン作りをしがちです。

そうじゃなくて、麦の都合、粉の都合に合わせたパン作りをしていけば、穂発芽だからと言ってせっかく一年間丹精した小麦を無駄にしないで済むのに。農家さんが辛い思いをしないで済むのに――片根さんはそう考えています。

photograph by Hide Urabe

「ピンホールに通すようなテクニカルなパン作りをしてきたけれど、最近は粉がなりたいと思うパンに焼き上げるようにしている」と片根さん。

『人間は何を食べてきたか』には、落ち穂拾いのエピソードが出てきます。

麦を刈り取った後の畑を子供たちが走り回って落ち穂を拾い集める情景(拾い集めたご褒美に一切れのパンをもらうそうです)と、旧約聖書の「あなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのために、これを残しておかなければならない」という記述が紹介されています。「落ち穂拾い」とは、刈り入れの時にこぼれ落ちた麦の穂を、耕す畑のない貧しい人が拾い集めることでもあったというのです。

昔、パンは、正真正銘、人が生きる糧でした。だからでしょうか、パンの昔の姿を知ると、人は食べ物とどう向き合わなければならないのかを教えられるような気がします。

パン職人も料理人も、今、それを感じている。黒くて大きな田舎パンが増えている理由はそこにあるのではないでしょうか。

*穂発芽:刈り取る前の穂が発芽してしまうこと。種実内の酵素が活性化し,胚乳に蓄積されているデンプンを分解して生長エネルギーなどに消費するため,粒重が減少し,変質を起こして品質が低下する。

SHOP DATA

マルディグラ

東京都中央区銀座8-6-19 野田屋ビルB1

☎ 03-5568-0222

18:00~23:00LO

日曜休

ドリアン 八丁堀店

http://www.derien.jp/

広島県広島市中区八丁堀12-9広島SYビル1F奥

☎ 082-224-6191

木金土12:00~18:00

日曜~水曜休

ドリアン 堀越セルフサービス店

http://www.derien.jp/

広島県広島市南区堀越2-8-22

☎ 082-224-6191(八丁堀店)

木金土8:00~11:00

日曜~水曜休

タルイベーカリー

https://twitter.com/TaruiBakery

https://www.instagram.com/taruibakery/

東京都渋谷区代々木4-5-13 レインボービル3 1F

☎ 03-6276-7610

9:00~19:00

月曜休

小田急線参宮橋駅より徒歩2分

カタネベーカリー

https://www.facebook.com/kataneb/

東京都渋谷区西原1-7-5

☎ 03-3466-9834

7:00~18:30

月曜、第1・3・5日曜休

各線代々木上原駅より徒歩10分

<OUR CONTRIBUTION TO SDGs>

地球規模でおきている様々な課顆と向き合うため、国連は持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals) を採択し、解決に向けて動き出 しています 。料理通信社は、食の領域と深く関わるSDGs達成に繋がる事業を目指し、メディア活動を続けて参ります。

![]()