日本 [福島] 生産者も料理人も消費者も、関わり合って高め合う

福島県郡山市の食の未来を豊かにする人たち。前編

2020.12.30

text by Saori Bada / photographs by Hide Urabe

新しいレストランの誕生は、いつも周辺地域の人をワクワクさせる。どんな人が、どんな料理を作るのだろう。人が集う場が生まれることで、もしかしたら自分達の生活や人生に、何か変化が起きるかもしれない。そう期待する。実際、レストランにはそういう力がある。

2020年冬、福島県郡山市に誕生したイタリアンレストラン「catoe」は、加藤智樹シェフの新しい舞台。訪ねた11月下旬にはキッチンや内装の工事が終わり、特製のテーブルや真新しい椅子も収められ、あとはレストランの外観を調えるだけの仕上げ段階だった。早速お祝いの花が届き始めていたが、この後も続々と届くに違いない。まだお客様を迎えていないまっさらな空間に立つ加藤シェフの門出を、一体どれだけの人がお祝いしに来るのだろう。これまでも郡山の食材を愛し、地元生産者と密に関わってきた加藤さんだからこそ、喜びを伝えにやってくる人達の波は、きっと途切れることがない。

手の届く範囲に、素晴らしい食材があるという喜び

オープン直前の「catoe」のキッチンに立つ加藤シェフ。

調理師学校を卒業し、東京都内の老舗イタリア料理店で修業し始めた頃から、加藤さんはいずれ独立して郡山に店を出すことを考えていた。幼い頃から暮らしてきた故郷は人の多い東京とは違ってゆったりしているし、なにより空が高く広い。山が身近で、少し車を走らせれば、相馬の港が玄関口の太平洋だ。そもそも郡山は、明治初期に美しい猪苗代湖の水を、山を超えて郡山市を含む安積(あさか)原野にくまなく引くという、国直轄の大灌漑事業が行われた土地。早くに農業の環境が整い、米の生産量は全国トップクラスになった。

加藤さんは東京に行くまでは郡山の食環境に目を向けたことはなかったが、料理人として力を付け2007年に地元に戻り、地産地消の哲学を持つ先輩の店で経験を積むうちに、郡山は海も山も畑も近く、素晴らしい食材が手の届く範囲に揃うことを知った。そして改めて、ここは豊かな土地だと実感した。だから2011年に起こった震災では、自身も深く傷つき、また親交を深めていた地元農家や漁師たちの計り知れない喪失や、風評被害による痛みも、嫌というほど知った。もともと自分の料理は地元の食材で勝負すると決めていた加藤さんだから、食材への探求心は一層深まった。

地元・郡山の生産者たちの畑には頻繁に訪れ、彼らとの親交を深めている。

2013年11月、最初の店「トラットリア バール ラ・ギアンダ」を開いてからは、休みごとに自ら生産者を訪ねたり、地域の食材勉強会に参加したりと、常に新しい情報を求めて動いた。食材を知れば知るほど自然との関わりは深まり、最近では自らジビエを仕留めようと銃猟免許も取得。シーズンには地元の先輩料理人に教わりながら、一緒に山に入る。

そんな加藤シェフと一緒に、郡山の食文化を支える人達を訪ねた。東京からは、広尾「ビストロネモ」の根本憲仁シェフも参加。根本シェフも福島県郡山市出身で、すでに東京の店でも福島の食材を扱っているが、新たな出会いや発見を求め、今回の旅に加わった。

黒毛和牛と短角牛のいいとこどり「短黒牛」

「短黒牛」と書いて、たんくろぎゅう、と読む。脂のサシがたっぷり入った黒毛和牛と、赤身の力強い旨味が持ち味の短角牛をかけ合わせた、いいとこ取りのような牛だ。昔から日本にはいたが、育てる人が非常に少ない希少種。それを育て始めた人がいるという。

カーナビには示されない、地元の人にしか分からないでこぼこ山道をぐんぐん進むと、突然牛舎が目に入った。管理の行き届いた舎内は、牛舎特有の匂いがほとんどしない。入り口すぐの仔牛を育てているエリアには、ジャージー、ホルスタイン、和牛、F1黒毛とホルスタインの交雑種など、さまざまな牛が混ざり合ってのんびり過ごしていた。

短黒牛を育てている「エム牧場」代表の吉田和(やまと)さんは、従業員12人で2200頭を育てている。牛の数に対し働く人は平均の半分ほどだ。監視カメラの設置など、合理的で人にも牛にも負担の少ない育成方法を考え実践した末に、この人数が可能になったという。

小学生の娘が喜んで食べる、健康的な牛

短黒牛を育てることにしたのは、吉田さんの小学生の娘たちがきっかけだった。娘たちは和牛の脂が苦手で、牛肉が食べられなかった。現在吉田さんが育てている牛は約9割が黒毛和牛だが、吉田さん自身、そもそも脂肪分が7割近い黒毛和牛は体にいいのかという疑問もあった。そこで5年の歳月をかけて育てた短黒牛を娘たちに出すと、これならいくらでも食べられると喜んだ。彼女たちは未来の消費者だ。継続的に育てることにした。

「誰もやらないこと、新しいものを生み出したいという気持ちが常にあります。9年前の2011年に牧場の代表になりましたが、そもそも私の実家も牧場。19歳で大学を辞めてから、ずっと牛に関わってきました。これまでは、ワイン造りで出たぶどうの絞りかすやオリーブなど、えさで肉質の違いを出す人は多くいましたが、新しい畜種を育てて販売する人はいなかった。買い手がいるかすら、分からないからです。でも、牛に種付けして育てること自体夢があるし、料理人が希少な短黒牛を使うことで、料理にも付加価値が付く。短黒牛はいわゆるA3レベルの脂だから胃もたれすることはないし、短角牛の血を引いているので丈夫で強く、風邪すら引かない。だから、抗生剤など使わずに育てられる。おのずと肉も健全な状態で出荷できます」

どこにもない良いものを生み、自分で価値を決めたい

希少種「短黒牛」の生産現場を初めて訪れる「ビストロ ネモ」根本憲仁シェフ。

新しいものを生み出したいという想いは、原発事故で福島県産牛の価値が下がってしまった経験が大きかった。

「震災後の風評被害もひどかったが、と同時に、これからはよそと同じではダメだということも強く感じた。どこにもない良いものを生み出せば、自分で値を決められる。高齢化で牛を育てる人も減っているなか、生産者がお金をしっかり得られる、若い子が牛を育てたいと思えるようなビジネスモデルを作っていきたい。短黒牛には、そんな想いもあります。まだ年間で20頭ぐらいしか出荷できませんが、買い続けるという料理人さんが名乗り出てくれたら、もっと頭数を増やしたい」

吉田さんの短黒牛を販売している*福島県田村市の「川合精肉店」川合達也さんは、最初に短黒牛を知ったときは驚いた。(*吉田さんが自身の短黒牛の卸先にしている二本松市のショッピングセンター「いわしろ」から仕入れている)

「聞いたことがないし、それって売れますかね?と、お付き合いのある加藤シェフに聞いたぐらいです。でも、食べてみると赤身の味がしっかりして食感もほどよい。噛んで味わいを楽しめる赤身好きが喜ぶ肉だったから、僕自身も嬉しくてテンションが上がりました。今はまだ取り扱いが少ないですが、料理店などに売るほかにも、SNSがきっかけで買いに来る一般のお客様もいます。実際、日本人の肉の好みは変化していて、とくに若い世代からは赤身はありませんか?と聞かれるぐらい。霜降りが苦手な人が増えています。だから、短黒牛は今の時代に合った牛肉だと思う」

加藤シェフと談笑する「川合精肉店」川合達也さん。福島バーベキュー協会の会長も務める。BBQを通じて肉の多様な楽しみ方を提案する。

根本シェフも「日本では牛といえば柔らかい和牛というイメージが強かったけれど、レストランでも赤身を好む人は増えている。ただし提供する側も気遣いが必要で、とくにモモなど噛みごたえのある部分は、料理の説明の際に、噛めば噛むほど味が出る部位だと知らせないと面食らう人もいる」と、最近の体験を話した。そして「短黒牛は僕も料理に使ってみたい」と、短黒牛の仔牛をじっと観察していた。

◎(有)エム牧場

二本松市初森八斗田66

土の中の生き物こそ、農業に欠かせない仲間。

だから農薬はいらない

農薬は一切使用せず、有機肥料のみで年間100種ほどの野菜を栽培している「ニッケイファーム」代表の大竹秀世さんは、幼い頃から郡山の自然と親しんできた。

「田んぼにカエルがいる、畑に蝶や虫がいる。昔は当たり前だったのが、農薬を使い出したせいでみんないつの間にか消えてしまった。でも、野菜を育てているのは土壌であり気候であって、野菜は人間の意のままになる工業製品じゃない。土壌の微生物を活かすことで土作りも変わってくる。だから、土の中や上にいる生き物は殺さずに、むしろ彼らから野菜の生育のヒントをもらいます」

育てた野菜を愛おしそうに見つめる大竹さん。終始笑顔で畑を案内してくれた。

訪れた11月末、旬を迎えていた小カブ「桃寿」。

言うまでもなく、無農薬栽培は重労働。毎日畑の様子を見ながら、気が遠くなるような手間をかける。誰もやろうとしないし、やってもうまくいかないことのほうが多い。大竹さんはそれを承知で畑を続け、10年目になる。「もともと美容師でしたが、母の農園を継ぐことになって農業を一から勉強しました。無農薬で行こうと決めたのは最初から。やるなら自分が納得できるものを作りたい。でも、継いで直ぐに震災が起こって。風評被害がなかなか収まらず、作っては捨てるを繰り返す時期も長く、しばらくは本当に厳しかった。でも数年前に子供が生まれて、その子供が自分が作った野菜を食べるようになってからは、ますますおいしい野菜を作りたいと思うようになりました。たとえ手間がかかっても、子供が食べて感動するぐらいいいものを作りたい。苦労しながらでも、自分にとって何が好ましいかを考えて、自分がいいと思えるものを作りたい。それには自然の力を生かすのが一番いいと、僕は思う」

そんな想いに共感し、郡山で飲食店「居酒屋しのや」を経営している篠原祐太郎さんは、野菜通販の仲介役を自ら買って出た。ニッケイファームの野菜は直売所や直販も行っているが、それだけではなかなか販路が拡がりにくい。それをフォローしているのだ。

郡山市内で飲食店「居酒屋しのや」を営む篠原祐太郎さん。店舗で扱う近郊生産者の想いやこだわりを食べ手に積極的に伝えている。

「ニッケイファームを始め、ぜひ紹介したいと思う郡山の野菜や果物を、飲食店や一般消費者に向けて販売しています。生産者の思いを身近で知ることのできる自分だからこそ、もっと多くの人に届けたい。自分の店のメニューにも、野菜などの紹介をばっちり書いて素晴らしさをアピールしていますが、さらに遠くの人にもこの野菜の良さを知ってもらえたら嬉しい」

難しい野菜こそ作りたい。きっと喜ぶ人がいるはずだから

無農薬のうえに更に特徴的なのが、珍しい野菜にも積極的な点。ロマネスコやカーボロネロ、サボイキャベツやハバネロといった洋野菜がラインナップのレギュラーに入っているうえ、今回畑を歩いてシェフたちが驚いたのが、ラディッキオ・ロッソ・ディ・トレビーゾ・タルディーヴォという、国内でも珍しいイタリア野菜に大竹さんがトライしていたこと。

野菜嫌いの子どもでも大好き!と言わせる?サラダほうれん草やニンジンなど採れたての野菜を数種味見させてもらう。

「ビストロ ネモ」のキッチンに立つ谷口健太郎さんも根本シェフとともに今回の旅に参加。大竹さんが育てる野菜の宝庫を前に、二人とも興奮が止まらない様子だった。

「育成がとても難しく、海外から輸入しているシェフもいる野菜です。これを郡山の僕の畑で安定的に作れるようになったら、きっと欲しがってくれる人がたくさんいると思う」。畑を歩くシェフたちも、できたら送って欲しい!と、畑の野菜をかじりながら盛り上がった。

◎(有)ニッケイファーム

https://www.facebook.com/nikkeifarm

郡山酒蔵Column① 仁井田本家

子や孫、その先の世代まで続く酒蔵であるために、いま必要なこと

この先も長く続けられる、持続可能な酒造りとは何か。それを100年単位で考え実践しているのが、郡山市田村町にある「仁井田本家」だ。創業は1711年、300年以上の歴史を持つ日本酒の蔵。18代目蔵元であり杜氏の仁井田穏彦さんは、無農薬無化学肥料で栽培した自然米と生酛仕込みの酒造りを実践し、2003年からは自社の田んぼで自然栽培も始めた。

「酒蔵がこの先も健康的な酒を造り続けるために大切なことは、酒造りの命である水を守る、つまり田村町全体の自然環境を守ること。農薬や化学肥料を使わない田んぼを増やすことは、人間と環境、両方への負荷を減らすことになる。自然米作りは、最初は米の収穫量も落ちますが、田んぼ本来の力が戻ればやがて収量は戻り、さらに自然米という付加価値も加わってやがて農家も潤う。直ぐに結果を求めるのではなく、次の100年に向けてゆっくりと、でもしっかりと進めて行きます」。

酵母も米も木桶も。自給自足の酒蔵を目指す

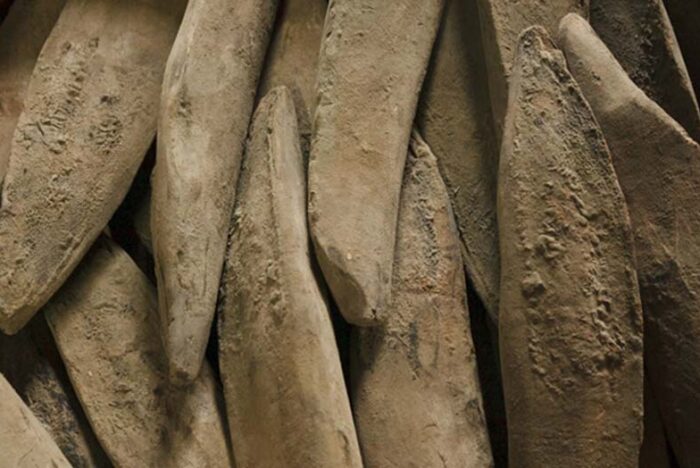

さらに米だけではなく、7年前からは蔵つき、つまり蔵に住んでいる天然の微生物である酵母菌を取り込んだ、生酛造りの酒母を使うようになった。天然の酵母菌は年によって主役になる菌が違うので、酸味や甘味、旨味の出方も違いが生まれる。毎年味わいの違うワインのように、実は日本酒も年ごとの個性があるということを、生酛造りの酒だからこそ実感できる。そして今年からはいよいよ、仕込みの桶も自分たちで作ることにした。

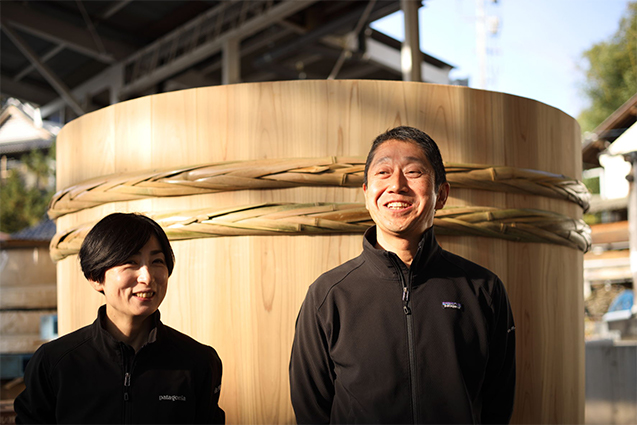

18代目蔵元の仁井田穏彦さんと女将の真樹さん。自分たちで作った木桶の前で。

18代目蔵元の仁井田穏彦さんと女将の真樹さん。自分たちで作った木桶の前で。

「裏山の杉を切り出して毎年1本ずつ自分たちで木桶を作り、仕込みをホーロータンクから切り替えていきます。いずれ15年後には、金属を全て木に変えたい。杉桶で仕込んだ酒は複雑さが増し、奥行きも出てより個性的になるので酒のためにもいい。杉を伐採したあとは無理に植樹せず自然に任せ、山をゆっくりと自然の姿に戻して行きたい。そういう人と自然の関係こそが、持続可能な酒造りや町づくりの根幹になるのだと考えています」

◎仁井田本家

https://1711.jp/

- 1

- 2