パリ、渥美創太

関根拓さん連載 「食を旅する」第10回

2018.01.15

連載:関根拓さん連載

5年前、「サチュルヌ」で会った。

渥美創太君に出会ったのは、そんなに昔の話ではない。

2013年、僕は自店の開店準備を進めていた。

週に数軒の内見をするものの、それ以外は家でひたすら不動産屋の連絡を待つのみ。

いつ店ができるのだろうかと途方に暮れていた。

「Saturne(サチュルヌ)」のシェフ、Sven Chartier(ズヴェン・シャルティエ)に一通のメールを送る。

「いつまで働けるかはわからないが、店を開けるまでの間、一緒に学ばせてほしい」

僕は居ても立ってもいられず、レストランで再び働き始めることに決めた。

一方、創太君は人気店「Vivant(ヴィヴァン)」のシェフとして、パリで頭角を現わしつつあった。

ズヴェンがある日、僕に尋ねる。

「アツミソウタの連絡先が知りたいのだけど、タク知っているか?」

「Saturne」は姉妹店「Clown Bar(クラウンバー)」のオープンにあたって、シェフを探していた。

それは愛情たっぷりの料理人から料理人へのヘッドハンティングだった。

100年以上続く歴史あるバーを彼らが買い取ったニュースは、すでにパリで話題になっていた。

ただ、僕はこの頃、まだ創太君と面識がなかった。

「どうやら、彼、電話も持っていないみたいなんです……」

「Saturne」は料理人からとても人気のあるレストランだった。

フランスのテロワールとナチュラルをテーマにしたこの店は、いつも多くの人で賑わっていた。

だから、創太君が「Clown Bar」でのポジションを受け入れたのにも納得がいった。

むしろ、彼らの間でどんな化学反応が起こるのだろうかと楽しみだった。

遅れに遅れる改装工事を待ちながら、彼も僕らのキッチンで一緒に働くこととなった。

日本人と働くのはいつぶりだろう、しかも渥美創太。

ワクワクする気持ちと背筋の伸びる思いが交錯した。

2013年、僕は自店の開店準備を進めていた。

週に数軒の内見をするものの、それ以外は家でひたすら不動産屋の連絡を待つのみ。

いつ店ができるのだろうかと途方に暮れていた。

「Saturne(サチュルヌ)」のシェフ、Sven Chartier(ズヴェン・シャルティエ)に一通のメールを送る。

「いつまで働けるかはわからないが、店を開けるまでの間、一緒に学ばせてほしい」

僕は居ても立ってもいられず、レストランで再び働き始めることに決めた。

一方、創太君は人気店「Vivant(ヴィヴァン)」のシェフとして、パリで頭角を現わしつつあった。

ズヴェンがある日、僕に尋ねる。

「アツミソウタの連絡先が知りたいのだけど、タク知っているか?」

「Saturne」は姉妹店「Clown Bar(クラウンバー)」のオープンにあたって、シェフを探していた。

それは愛情たっぷりの料理人から料理人へのヘッドハンティングだった。

100年以上続く歴史あるバーを彼らが買い取ったニュースは、すでにパリで話題になっていた。

ただ、僕はこの頃、まだ創太君と面識がなかった。

「どうやら、彼、電話も持っていないみたいなんです……」

「Saturne」は料理人からとても人気のあるレストランだった。

フランスのテロワールとナチュラルをテーマにしたこの店は、いつも多くの人で賑わっていた。

だから、創太君が「Clown Bar」でのポジションを受け入れたのにも納得がいった。

むしろ、彼らの間でどんな化学反応が起こるのだろうかと楽しみだった。

遅れに遅れる改装工事を待ちながら、彼も僕らのキッチンで一緒に働くこととなった。

日本人と働くのはいつぶりだろう、しかも渥美創太。

ワクワクする気持ちと背筋の伸びる思いが交錯した。

互いにパスを出し合いながら、一緒に料理を作り出した。

朝は店に届く素材のチェックから始まる。

野菜の良し悪しやフルーツの甘さを、実際に手にして確かめる。

忘れがちなそんな基本を忠実に守るこの店が、僕は大好きだった。

「今朝のカブどうだった?」

シェフのズヴェンからランダムな質問が飛ぶ。

こんな時、甘いのか辛いのか、言えるようでなければ仕事にならなかった。

というのも、それに基づいて皆でアイデアを出し合って、その日のメニューを決めるためだ。

「熟れたイチジクは炭で焼いた鳩の横に添えよう」

「いや、むしろ生のヨーグルトが今日は手に入ったから、イチジクはデザートに廻そう」

「鳩はタルタルにして、カラスミと一緒に前菜にしよう」

僕らはこんな会話を毎朝真剣に繰り返しては、日ごとに変わる仕込みに奔走した。

キッチンで仲間と過ごす1日は長くも非常に凝縮されたものだ。

一つの料理を作るために知恵を出し合い、地道な作業を重ねて形にしていく。

それはちょうどプロのサッカー選手が全員で一つのゴールを目指していくのによく似ていると思う。

チームそれぞれの1ミリ1秒の判断の違いがまったく違う結果を招く。

ゲームを重ねることで、それまであまりお互いのことを知らなかった創太君とも自然と距離が近くなっていった。

振り返ってみると、僕らにはたくさんの共通するポイントがあった。

フランスの正統派ガストロノミーの畑で長い間勉強してきたこと。

ビストロノミーと言われるフィールドにいってシェフを経験していたこと。

フランスの食材を心から愛していたこと。

だから、互いに自然なパスを出し合いながら、一緒にたくさんの料理を作り出すことができた。

毎日の試合が終わっても物足りず、バーに行っては将来の話をした。

「次の店では絶対ピチヴィエをスペシヤリテにする」

「牡蠣は一瞬の高温で火を入れた方がいい」

「鶏はこの生産者のものがうまい」

「ジャガイモはアニー・ベルタンに限る」

それまでの時間を惜しむかのように、僕らは料理に対する思いやアイデアをぶつけ合った。

「Clown Bar」の奇跡。

時間の流れる速さはその密度に比例する。

あっという間の彼との「Saturne」での4カ月間。

だから、彼がいよいよ開店した「Clown Bar」に行ってしまった時はどこか寂しかった。

前評判も手伝って、「Clown Bar」はオープン1週間ほどで予約の取りにくい人気店となった。

これには、さすがの創太君も誇らしいようで、でも、正直大変そうだった。

僕もやっと物件が決まり、「Saturne」で働ける時間は残り3カ月を切っていた。

すると、ズヴェンから嬉しい声がかかる。

「Clown Barにソウタを助けに行ってほしい」

僕は独立前の集大成のごとく、彼との仕事を最後まで楽しむことにした。

「Clown Bar」では奇跡が起こっていた。

それまでのレストランのイメージからは程遠いディスアドバンテージの数々。

入り組んだ店内、2平方メートルほどの調理場、間隔の狭い客席。

これらを彼はすべて料理の力で、逆境からこの店の魅力へと変えていった。

彼は開店前に思い描いていたことを次々と具現化して形にしていった。

バーの雰囲気を残しながらも、圧倒的な料理のクオリティと楽しさ。

創太君の思いが一皿となって人々に伝わっているのを目の当たりにした。

僕はこんな時、料理は料理以上の意味を持つのだと思っている。

僕の知る限り、彼は決してただの天才ではない。

少なくとも日々の努力を惜しまない、心のこもった働き者だ。

彼はよく「初めて見る完成度の高いもの」に「かっこいい」という言葉を使う。

だから、彼の「かっこいい」にはたくさんの積み重ねが必要だ。

むしろ格好の悪い努力のアウトプットが「かっこいい」になるといったほうがいいか。

とにかく、そう人に映ればいい。

彼は「かっこいい」ものを目指して、毎日働いている。

あっという間の彼との「Saturne」での4カ月間。

だから、彼がいよいよ開店した「Clown Bar」に行ってしまった時はどこか寂しかった。

前評判も手伝って、「Clown Bar」はオープン1週間ほどで予約の取りにくい人気店となった。

これには、さすがの創太君も誇らしいようで、でも、正直大変そうだった。

僕もやっと物件が決まり、「Saturne」で働ける時間は残り3カ月を切っていた。

すると、ズヴェンから嬉しい声がかかる。

「Clown Barにソウタを助けに行ってほしい」

僕は独立前の集大成のごとく、彼との仕事を最後まで楽しむことにした。

「Clown Bar」では奇跡が起こっていた。

それまでのレストランのイメージからは程遠いディスアドバンテージの数々。

入り組んだ店内、2平方メートルほどの調理場、間隔の狭い客席。

これらを彼はすべて料理の力で、逆境からこの店の魅力へと変えていった。

彼は開店前に思い描いていたことを次々と具現化して形にしていった。

バーの雰囲気を残しながらも、圧倒的な料理のクオリティと楽しさ。

創太君の思いが一皿となって人々に伝わっているのを目の当たりにした。

僕はこんな時、料理は料理以上の意味を持つのだと思っている。

僕の知る限り、彼は決してただの天才ではない。

少なくとも日々の努力を惜しまない、心のこもった働き者だ。

彼はよく「初めて見る完成度の高いもの」に「かっこいい」という言葉を使う。

だから、彼の「かっこいい」にはたくさんの積み重ねが必要だ。

むしろ格好の悪い努力のアウトプットが「かっこいい」になるといったほうがいいか。

とにかく、そう人に映ればいい。

彼は「かっこいい」ものを目指して、毎日働いている。

次の5年が始まる。

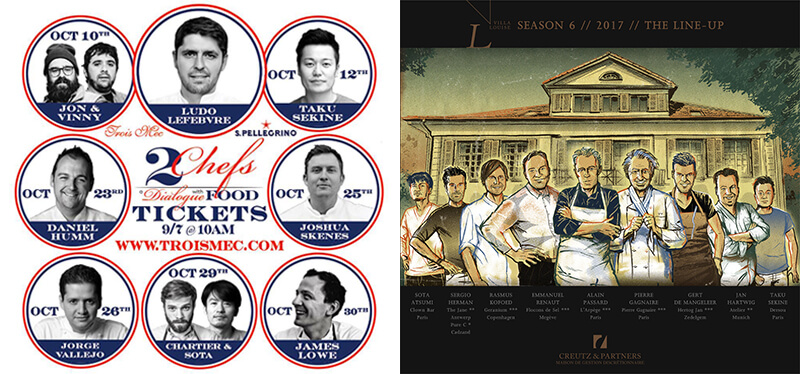

ロスやドイツ・アーヘンでのイベントより。二人揃って参加する海外イベントもしばしば。

あれから5年が経つ。

自分は2店目のビストロのオープンに向けて、再び物件を内見する日々だ。

「Dersou」は4年目を迎え、創太君は「Clown Bar」を卒業して、また新しい旅に出た。

海外のイベントで一緒にラインナップされるなんて嬉しいことも一度きりではなかった。

彼は今年7月にいよいよ自分の店「Maison」をオープンする。

ライバルでも戦友でも友人でもある彼が、またどんなふうに次の5年を過ごすのかと思うと楽しみだ。

それぞれに去年、子供も生まれて家族もできた。

日本人の血を引くパリ生まれの同い年の子供たち。

「同じ学校に入れよう」

なんて親馬鹿な会話をするようにもなった。

人生の時間は加速度的にスピードを上げて流れていく。

それでもキッチンで食材を目の前にした時、僕は今でも一瞬立ち止まる。

時折、創太君だったら、この食材をどんなふうに料理するのかと想像する。

それはちょうど昔の会話の続きを楽しむように。

自分は2店目のビストロのオープンに向けて、再び物件を内見する日々だ。

「Dersou」は4年目を迎え、創太君は「Clown Bar」を卒業して、また新しい旅に出た。

海外のイベントで一緒にラインナップされるなんて嬉しいことも一度きりではなかった。

彼は今年7月にいよいよ自分の店「Maison」をオープンする。

ライバルでも戦友でも友人でもある彼が、またどんなふうに次の5年を過ごすのかと思うと楽しみだ。

それぞれに去年、子供も生まれて家族もできた。

日本人の血を引くパリ生まれの同い年の子供たち。

「同じ学校に入れよう」

なんて親馬鹿な会話をするようにもなった。

人生の時間は加速度的にスピードを上げて流れていく。

それでもキッチンで食材を目の前にした時、僕は今でも一瞬立ち止まる。

時折、創太君だったら、この食材をどんなふうに料理するのかと想像する。

それはちょうど昔の会話の続きを楽しむように。

関根 拓(せきね・たく)

1980年神奈川県生まれ。大学在学中、イタリア短期留学をきっかけとして料理に目覚め、料理人を志す。大学卒業後、仏語と英語習得のためカナダに留学。帰国後、「プティバトー」を経て、「ベージュ アラン・デュカス 東京」に立ち上げから3年半勤務。渡仏後はパリ「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」で腕を磨き、二ツ星「エレーヌ・ダローズ」ではスーシェフを務める。その後、パリのビストロ、アメリカをはじめとする各国での経験の後、2014年パリ12区に「デルス」をオープン。世界的料理イベント「Omnivore 2015」で最優秀賞、また、グルメガイド『Fooding』では2016年のベストレストランに選ばれた。2019年春、パリ19区にアジア食堂「Cheval d’Or」をオープン。

https://www.dersouparis.com/

https://chevaldorparis.com/