大地からの声――32 酒のポテンシャルを全方位的に上げていく。 宮崎「渡邊酒造場」渡邊幸一朗さん

2021.07.29

text by Sawako Kimijima / photographs by Mikio Hasumi(トップ画像),Koichiro Watanabe

連載:大地からの声

宮崎市田野町にある家族経営の焼酎蔵「渡邊酒造場」は、原料芋の栽培から蒸溜後のもろみ滓(かす)の再利用化まで、循環型の焼酎づくりをモットーとしています。4代目の渡邊幸一朗さんにとって「焼酎造りは農業そのもの」。また、創業100年を超える蔵を背負う身として「“酒は文化”と思って励んできた」。それだけに「酒が悪者であるかのような酒類提供停止要請には複雑な思いを抱いています」。

問1 現在の状況

芋の植え付け量が半減しています。

仕込み用の芋は、毎年、春に植え付けます。その年の販売目標に合わせて仕込み量と栽培量を決めるのですが、昨年は3月頃からの新型コロナウイルス感染拡大を受け、芋の植え付けを例年の3割ほど減らしました。にも関わらず、タンクが空かない。タンクが空かない以上、今年の仕込みも減らさざるを得ません。結局、今年の芋の植え付け量は例年の約半分です。

定番の「黄金千貫」「ダイチノユメ」のほかに、SNSで独自に実施する「お芋総選挙」(焼酎で飲みたい芋の品種投票)で1位になった品種を植える。

飲食店の営業自粛の影響は、周辺の業種すべてに及んでいます。もちろん僕たちにも響いているわけですが、加えて酒類提供停止要請はもろに直撃してきました。

九州の人間にとって焼酎は文化です。あまり知られていないかもしれませんが、焼酎にも杜氏がいるんですよ。かつて鹿児島を本拠地とする杜氏が九州各地の蔵を巡って仕込んだ時代もあったそうです。しかし、焼酎の消費は九州に集中していたため、販売量が限られていて、杜氏を雇えるほどの売り上げが上がらない。そこで自分たちで仕込むようになったと聞いています。2000年前後を境に本格焼酎が全国に流通し始めたのは画期的な出来事だったんですね。

焼酎蔵は鹿児島と宮崎だけで150軒以上を数えます。その多くが杜氏に頼らずとも焼酎造りを続けてきた小さな蔵です。この事実こそが酒とは文化である証、僕はそう思ってきた。今、流行りのクラフト蒸溜酒の元祖と言っていいのかもしれません。それだけに、今回の酒類提供停止要請は、まるで酒が悪者であるかのように感じられて複雑な心境でした。

問2 コロナで気付かされたこと、考えたこと

飲食店は大切なパートナー。

巣ごもり需要でスーパーでの売り上げが伸びた焼酎もあったようですが、うちの卸し先は酒販専門店や飲食店がメインで、蔵元直売のネット通販もやっていなかったため、落ち込む一方でした。販売チャネルを増やしておくべきだったと反省。でも、他の焼酎との違いを説明してくれる販売のプロやサービスのプロが介在しないと、僕たちの焼酎の真価は伝わらない。数を売るのではなく、彼らと一緒に良い市場をつくっていくのだという思いでやってきました。

種芋の伏せ込み(収穫した原料芋の中から適したものを厳選し、温度と湿度管理の行き届いた貯蔵庫で保管すること)から自分たちで行なう、一般的な芋の栽培日数が100日のところを180日かけて丸々と太らせる、種麹は焼酎用種麹の代表格「河内源一郎商店」の河内菌白麹・河内菌黒麹を使用、蔵の井戸から汲み上げた鰐塚山系の伏流水を仕込み水として使う、櫂棒などの道具は自生する竹や小木を切り出して自作する、蒸溜後のもろみ滓は固液分離して、固体は肥料や飼料に、液体は浄化して流す・・・、こういった造りはどうしても価格に反映せざるを得なくて、売値が高くなります。酒販専門店やレストランはそこを良さとして説明しながら扱ってくれる。スーパーではこうはいきません。

レストランでは、ペアリングで使われることが多いのですが、すると、ソムリエやサービスマンが、なぜこの料理にはこの酒なのか、この酒はどんな環境で、どんな考え方で、どのようにして造られたのかをロジカルに説明しながら提供してくれます。料理とのマッチングによって酒の味わいを膨らませながら、酒のバックグラウンドも伝えてくれるわけです。飲食店がどれほど大切なパートナーだったかを、コロナ禍で改めて思い知りました。

夕焼けに染まる芋畑。農薬をほとんど使用しないため、葉が虫に食われてしまう。

芋は収穫するとすぐに劣化が始まるため、掘りながらその場で選別を行なう。

栽培日数を長くとって丸々と太らせ、仕込みに最適のタイミングで収穫。

お芋総選挙で選ばれた品種で造る消費者参加型の焼酎「朗らかに潤す TRY2020 白安納芋」。1080本限定でシリアルナンバー入り。過去に栽培した品種は除外するため、手探りで栽培・醸造することになる。誰でも植付け、収穫、仕込みに参加可能、みんなで一緒にいろいろやってみよう!的な商品。

台湾やフランスにも顧客がいます。フランスでは、レストランで酒が売れるようになったからとテイクアウトの料理と一緒に売ってくれたり、台湾の顧客からは「新しく入ったスタッフにあなたの焼酎のことを勉強させたいので、レクチャーしてくれないか」と言われたり。出張に出られないため、Zoomで台湾やフランスの人たちとやりとりするようになって、海外にもパートナーがいる喜びを再確認しています。

問3 これからの食のあり方について望むこと

産業廃棄物は出さない。

売り上げの落ち込みに対して何をすべきなのか? ECサイトを立ち上げるべきだろうか? 悩んだ挙句、取り組んだのは麦の栽培でした。出張がなくなってできた時間を農作業にあてよう。売る方ではなく、造る方に力を入れることにしたのです。

芋焼酎の芋は自家栽培ですが、麦焼酎の麦は初代の出身地・愛媛県でしか栽培されていないマンネンボシというはだか麦を使用してきました。「ふるさとの麦で焼酎を造りたい」との初代の思いを形にしていたわけです。麦は10年ほどで品種改良された後継品種へと置き換わっていきます。マンネンボシの生産者もすでにほとんどなく、いずれ購入できなくなるため、自分たちで作付けするか、後継品種に変えるか、ずっと悩んでいました。いつか全量地元宮崎の原料で造りたいとの夢もあり、麦に関してはド素人ながら思い切って自作することにしたのです。茨城県つくば市の農研機構から分けてもらった純血のマンネンボシ8kgを2~3年がかりで仕込みができる量まで増やしていきます。自分たちだけではリスキーなので、地元の麦生産者にご協力いただきながらです。

マンネンボシで仕込んだ麦焼酎「旭万年星原酒」を昨年、約10年ぶりに販売。2015年2月に蒸溜して無濾過のまま5年間貯蔵した長期貯蔵原酒。麦を凝縮したような香ばしさと甘さ、無濾過の力強さを残しつつ、熟成のまろやかさを併せ持つ。

栽培から手掛ける一方で、うちでは蒸溜後のもろみ滓を処理するプラントを自前で持っています。もう15年前につくったものです。

蒸溜後の廃液は、農地還元といって、以前はほとんどの蔵が近隣の田畑に肥料として適量ずつ散布するなど有効利用していました。しかし、20年ほど前から産業廃棄物に指定され、田畑へ散布すると産廃物の不法投棄に当たるようになってしまった。産廃業者に委託処理せざるを得なくなったわけです。

渡邊酒造場では100年以上前から、もろみ滓を肥料に芋を育てて醸すという循環型の焼酎造りを続けています。なのに、ある日突然、肥料だったはずのもろみ滓をお金を払って廃棄し、さらにお金を払って肥料を買うという、矛盾した状況に陥った。調べてみると、固液分離すればリサイクルできることがわかり、15年前に自前でプラントをつくりました。遠心分離機で固体と液体に分け、固体は牛の飼料や自社畑の有機肥料に、酸度の高い液体はプラントで浄化して無毒化した後に川に放流しています。プラントを稼働させるランニングコストは、産廃業者へ委託するより5~6倍もコスト高になるけれど、これをやらずに焼酎造りはできないくらいの気持ちで続けています。

海外ではこういった話をすると、興味を持ってくれて、購入してくれる理由のひとつになります。世界共通の課題への取り組みであることを実感するんです。

この廃液を有効活用できるのではないかと、数年前から、大学の先生が研究対象にしてくださっています。電力工学を専門とする福岡工業大学の田島大輔教授は、焼酎廃液による固形電池の研究開発を手掛けて、特許を取られました。また、応用微生物学の宮崎大学の井上謙吾准教授は、微生物燃料電池の研究を続けておられます。

これまでは肥料や飼料、あるいは放流していたものが、そんなふうに有効活用されていく。酒のポテンシャルはこれからまだまだ開拓されていくんだと思います。

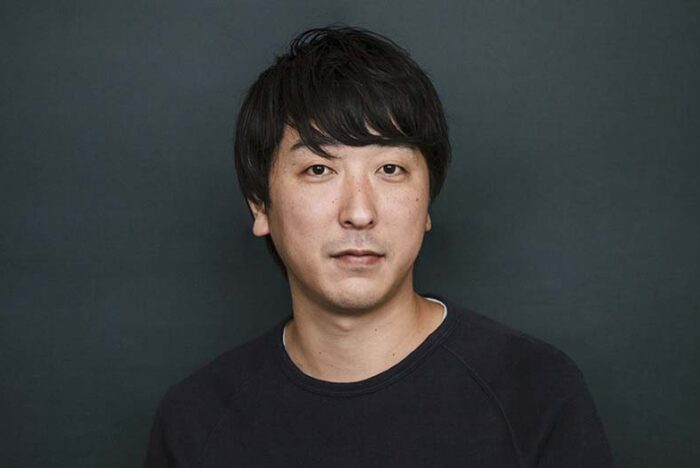

渡邊幸一朗(わたなべ・こういちろう)

1976年、宮崎県生まれ。1914年から続く焼酎蔵の4代目。東京農業大学で醸造学を学び、別分野の仕事を経て、家業に就く。創業100年に当たる2014年に代表取締役に就任。田野町内に3町歩の畑があり、原料芋の栽培から手掛ける。「風土で酒を醸す」との考え方から、微生物の活動に重きを置いた造りを心がけている。

◎渡邊酒造場

宮崎県宮崎市田野町甲2032-1

☎0985-86-0014

http://asahi-mannen.com/

大地からの声

新型コロナウイルスが教えようとしていること。

「食はつながり」。新型コロナウイルスの感染拡大は、改めて食の循環の大切さを浮き彫りにしています。

作り手-使い手-食べ手のつながりが制限されたり、分断されると、すべての立場の営みが苦境に立たされてしまう。

食材は生きもの。使い手、食べ手へと届かなければ、その生命は生かされない。

料理とは生きる術。その技が食材を生かし、食べ手の心を潤すことを痛感する日々です。

これまで以上に、私たちは、食を「生命の循環」として捉えるようになったと言えるでしょう。

と同時に、「生命の循環の源」である生産現場と生産者という存在の重要性が増しています。

4月1日、国連食糧農業機関(FAO)、世界保健機関(WHO)、関連機関の世界貿易機関(WTO)、3機関のトップが連名で共同声明を出し、「食料品の入手可能性への懸念から輸出制限のうねりが起きて国際市場で食料品不足が起きかねない」との警告を発しました。

というのも、世界有数の穀物生産国であるインドやロシアが「国内の備蓄を増やすため」、小麦や米などの輸出量を制限すると発表したからです。

自給率の低い日本にとっては憂慮すべき事態が予測されます。

それにもまして懸念されるのが途上国。世界80か国で食料援助を行なう国連世界食糧計画(WFP)は「食料の生産国が輸出制限を行えば、輸入に頼る国々に重大な影響を及ぼす」と生産国に輸出制限を行わないよう強く求めています。

第二次世界大戦後に進行した人為的・工業的な食の生産は、食材や食品を生命として捉えにくくしていたように思います。

人間中心の生産活動に対する反省から、地球全体の様々な生命体の営みを持続可能にする生産活動へと眼差しを転じていた矢先、新型コロナウイルスが「自然界の生命活動に所詮人間は適わない」と思い知らせている、そんな気がしてなりません。

これから先、私たちはどんな「生命の輪」を、「食のつながり」を築いていくべきなのか?

一人ひとりが、自分自身の頭で考えていくために、「生命の循環の源」に立つ生産者の方々の、いま現在の思いに耳を傾けたいと思います。

<3つの質問を投げかけています>

問1 現在のお仕事の状況

問2 新型コロナウイルスによって気付かされたこと、考えたこと

問3 これからの私たちの食生活、農林水産業、食材の生産活動に望むことや目指すこと