下ごしらえでもっと自由に!進化形「ぬか漬け」

スローレシピ

2025.07.07

text by Noriko Horikoshi / photographs by Tsunenori Yamashita

連載:スローレシピ

材料をイチから用意し、時間をかけて、料理すること自体をゆっくりと楽しむ。それが“スローなレシピ”。時短とは真逆の価値観の先に、とびきりの味が待っています。今回は、食欲がないときにあるとうれしい「ぬか漬け」です。下ごしらえして漬ければ、いろいろな食材が楽しめます。

目次

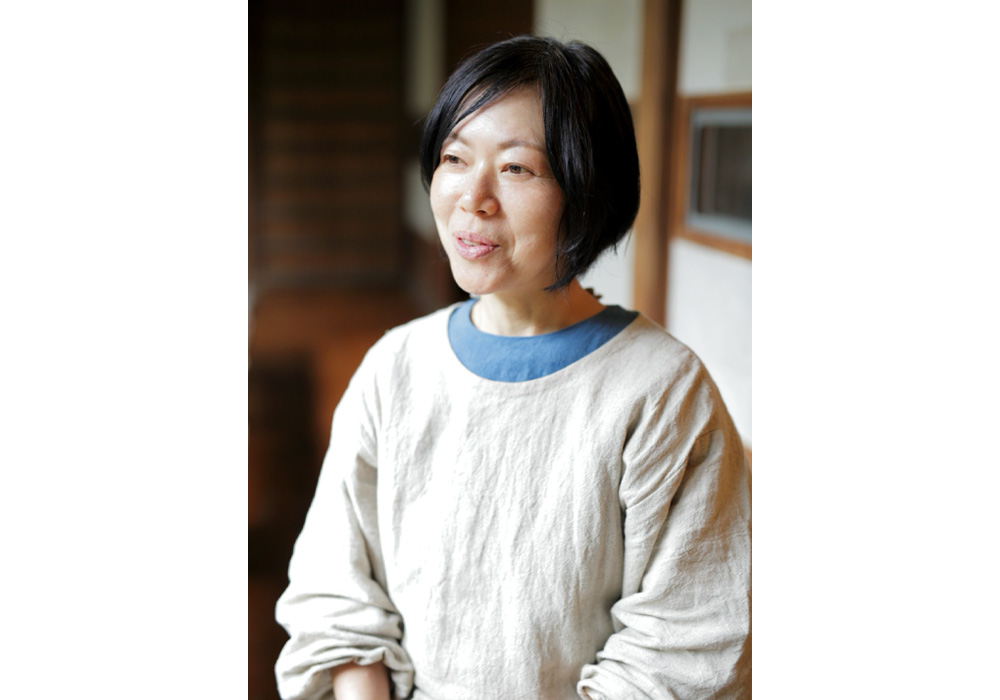

教えてくれた人:薬膳・発酵料理家 山田奈美さん

神奈川・葉山「古家1681」にて「たべごと研究所」を主宰。和食薬膳教室、離乳食教室、発酵教室などを開催している。著書に『ぬか漬けの基本。はじめる、続ける』『昔ながらの知恵で暮らしを楽しむ家しごと』『砂糖なしおやつ』『からだが整う一汁一菜』『昔の知恵からはじめる 回復のためのレシピ』など多数。メディア出演やセミナー講師も務める。YouTube動画「山田奈美の発酵暮らし」も好評。

どこまでも自由に楽しめる

漬けるのも食べるのも毎日。もはや生活の一部といえる山田奈美さんのぬか漬け歴は、かれこれ25年に及ぶ。現在愛用のぬか床も、既に23年の年季入り。

「熟成が進むほどに菌が増えて、どんどんおいしくなる。ここまで古くなると環境も安定して、めったなことで傷みません」

家族でキャンプ旅行に出かける時も、マイぬか床持参で。行く先々で地場の野菜を見つけては、漬けて味わうのが旅の楽しみでもあるという。

そうして増えたレパートリーは、キュウリやナスなどの定番枠に、もはや到底収まりきらず。山田家のぬかを床を掘っていくと、ジャガイモやトマト、キノコ類、さらなる変わりダネでは卵やリンゴまで、出てくる出てくる、お宝が。ぬか漬けって、こんなに自由でよかったのか!と、膝を叩く手が止まらない。

それもまずは健康なぬか床を育ててこそ。成功の奥義はあるのだろうか。「愛情です(笑)。気持ちと菌は共鳴するもの。『おいしくなったね』『ありがとう』と声をかけてあげてください。ちゃんと気持ちに応えてくれますから」

「基本のぬか床」の材料と作り方

[材料](作りやすい分量)

生ぬか・・・1kg

塩・・・110g

水・・・800ml~1L

昆布・・・5cm長さ×2枚

赤唐辛子・・・2本

無農薬の生ぬかを求めたい。手に入らない場合は市販の炒りぬかでもよい。水はミネラルウォーターか、湯冷ましを使う。

<バリエーション>

旨味:イリコ、干しシイタケ/香り:ユズ/殺菌:ショウガ、ニンニク、実山椒

[作り方]

[1]大きな容器を使う

ボウルにぬかを入れる。よく混ぜるために大きめの容器を選ぶ。保存容器の中で作ってもよい。【POINT】大きなポリ袋でもOK。

[2]塩とぬかをよく混ぜる

塩を加え、まんべんなく行き渡るようによく混ぜる。

[3]水を加える

塩が溶けやすいように、40℃程度の湯冷ましを分けて加える。【POINT】ぬかの状態で加える水分量が変わるので、一度に加えない。

[4]しっかりかき混ぜる

粉っぽいところがないようによくかき混ぜる。【POINT】よく練るほどに発酵が早く進む。

[5]混ぜ終わりの状態

ぬかの状態を見ながら、水を足して混ぜる。味噌ぐらいの軟らかさが目安。

[6]容器に詰める

ぬかを少しずつ容器に移し、中の空気を抜くようにぎゅっと押しながら詰める。

[7]平らにならす

体重をかけるように押しながらぬかを詰め、拳を使って表面を押して平らにならす。

[8]昆布、唐辛子を入れる

昆布と種を取った赤唐辛子を加える。他の材料を加える場合はここで加える。

[9]捨て漬けをする

キャベツの外葉や黄色くなったダイコンの葉やしっぽの部分など、捨ててしまう野菜を用意する。水分が多い野菜が向いている。

[10]平らにならす

捨て漬け用の野菜をぬか床に混ぜ込み、中の空気を抜くように手の平や拳でぎゅっと押し、表面を平らにならす。

[11]周りを拭き取る

カビの原因になるので側面のぬかを拭き取る。かき混ぜるたびに10、11の作業を欠かさずする。

[12]3~4回繰り返す

毎日混ぜながら3~4日漬ける。野菜を取り替えて3~4回繰り返し、酸っぱい匂いがしてきたら発酵完了。本漬けに入る。

[13]本漬け:毎日かき混ぜる

ぬか床を混ぜるのは、増えすぎるとぬかの風味を悪くする菌(表面の産膜酵母、底の酪農菌)の繁殖を防ぐため。上下を入れ替えるように混ぜるのがコツ。常温で保存する場合、1日1回、夏場は2回、朝晩のルーティンワークにするとよい。

素材別 下ごしらえのポイント

ぬか漬けを仕込む前の下処理を工夫すれば、おいしく漬かるだけでなく、ぬか漬けにする素材のバリエーションがぐっと広がる。どんどん試してお気に入りの味を見つけよう。

1.干す(キノコ、大根)

キノコ類や大根は、乾燥させてから漬ける。天日で2~3時間から半日を目安に。パリパリではなく、しんなりくらいの乾き具合がよい。旨味がぐんと凝縮し、栄養価もアップ。

2.塩漬けする(白菜など)

白菜のように水分の多い葉もの野菜は、1.5%の塩をまぶして袋に入れ、しっかり口を縛って1~2日おく。密閉することによって圧がかかり水分が抜けやすくなる。

3.塩でもむ(ナス、キュウリ、春菊など)

塩もみの処理が必要なのは、アクやエグミが多いナス、キュウリ、春菊など。ナスは多めの塩で、強めにもむ。塩でコーティングすることにより、色の抜けが抑えられる効果も。

4. 袋に入れる(キノコ、豆、切干し大根など)

房からなるキノコや豆類、切干し大根などは、ばらけないように袋に詰めてぬか床へ。市販のだしパックや緑茶パックなど、不織布製の使い捨てタイプが便利で使いやすい。

5.蒸す、茹でる(イモ類、ブロッコリー、カリフラワー、タケノコ、山菜など)

生食できない根菜や、ブロッコリーなど果菜、タケノコなどの山菜は、歯応えを残す程度に下茹でか蒸して漬ける。サトイモなどアクが少ないものは、栄養と旨味を多く残せる“蒸し”が◎。

多種多彩なぬか漬けワールド。ほとんどの食材は漬けて一晩で楽しめる。パプリカは色鮮やかに、アボカドはクリーミーに。茹で卵は殻を剥き、豆腐は水気をしっかり切って漬けるのがミソ。キノコ類は、ぬか漬けで旨味が2倍増しに。特にシイタケは絶品。リンゴ、柿やイチヂクなど果物も美味。アミノ酸たっぷりのトマトとぬか漬けの相性は最強。

(雑誌『料理通信』2019年5月号掲載)

掲載号はこちら

関連リンク