「山の暮らしでどこまで稼げるか」高知・馬路村ブランド仕掛け人の地域のおこし方

ゆず栽培と自伐型林業農家・東谷望史

2025.02.13

text by Kasumi Matsuoka / photographs by Taisuke Tsurui

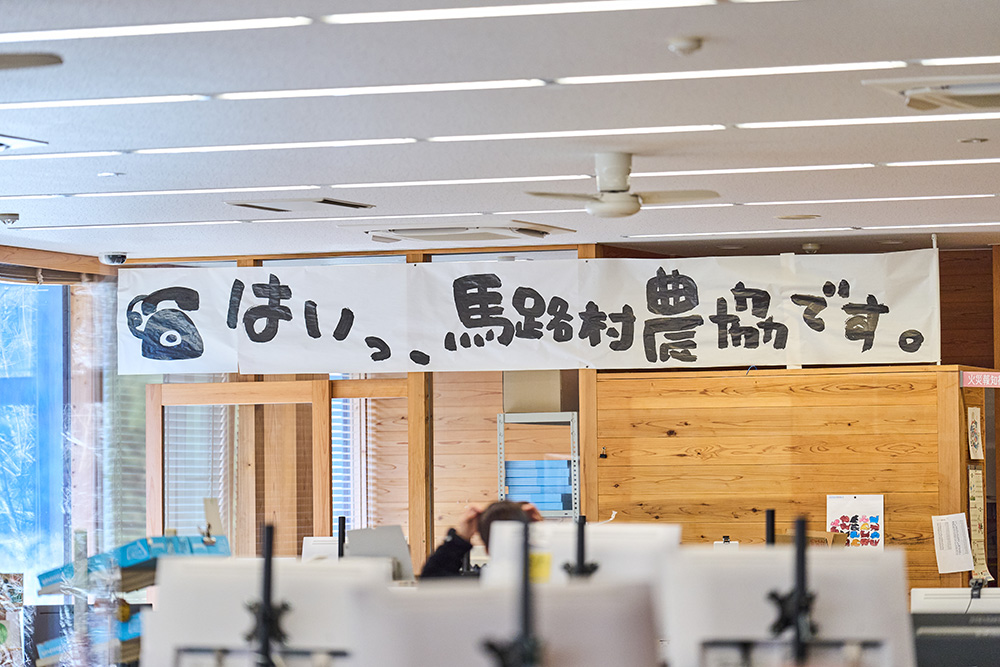

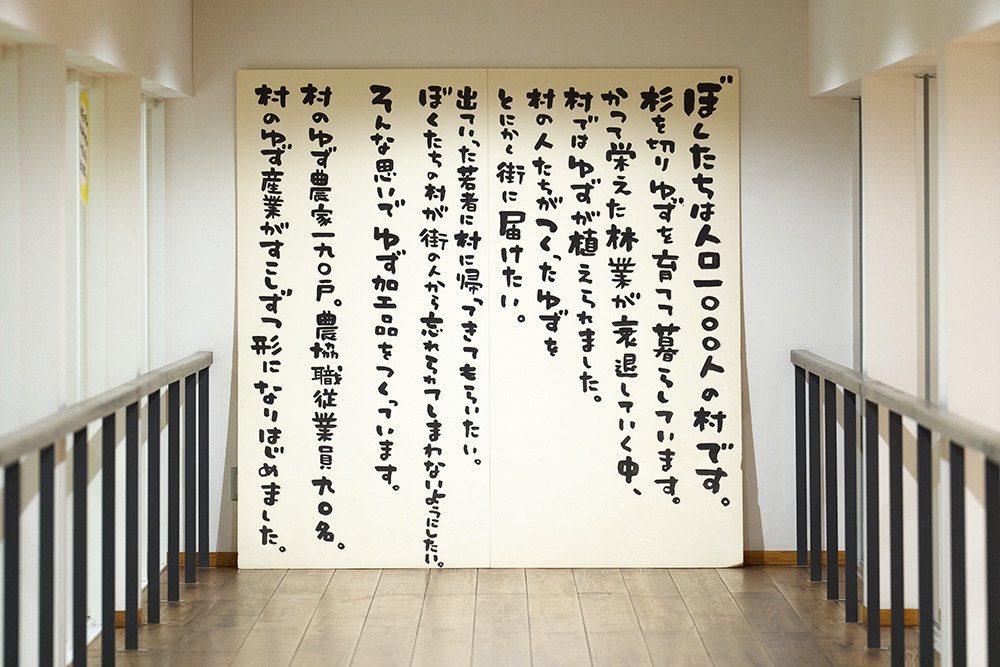

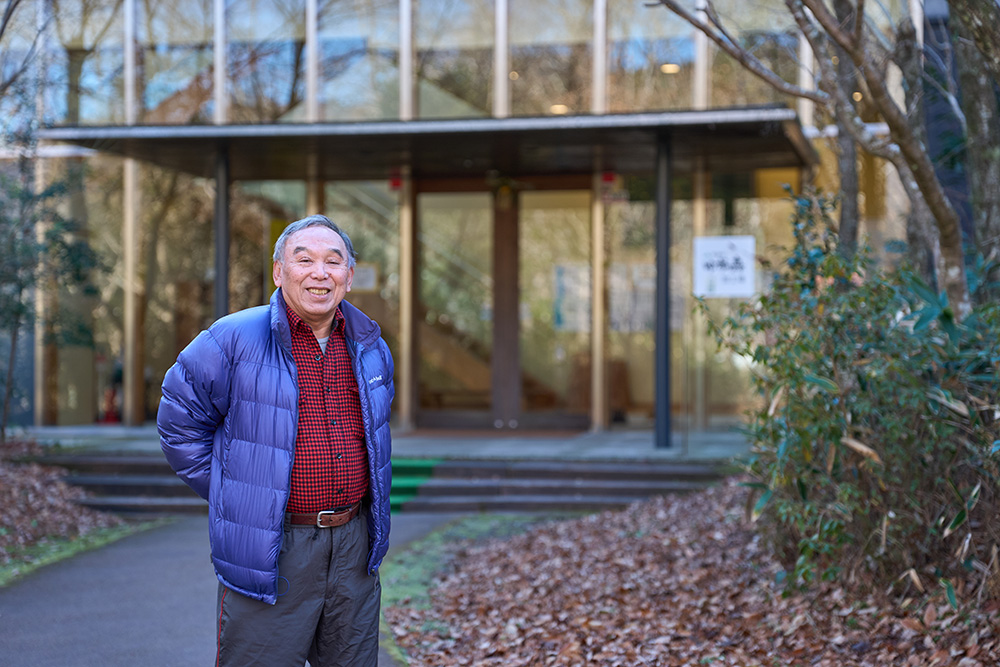

人口1000人足らずの小さな林業の村で、農家の収入を飛躍的に向上させた伝説的農協職員がいる。「高知県馬路村」の名はあまりに有名だろう。地域特産のゆずを使った清涼飲料水「ごっくん馬路村」や、ポン酢しょうゆ「ゆずの村」などの大ヒット商品を生み出し、ゆず加工品を年商約30億円規模にまで成長させた立役者、馬路村農協の前組合長・東谷望史(とうたに もちふみ)さんである。

自ら描いた「ゆずの村」構想を具現化し、地域ブランドの先駆的存在だった東谷さんは、2022年、70歳で農協を退任。現在は農協の一組合員として、ゆずの栽培と自伐型林業に取り組む。96%の山間地で挑んた商品開発と販売戦略、有機農業への転換や農家との協力体制、東谷さんの今とこれまでには、地方を考えるうえでの本質的な学びが詰まっている。

目次

- ■山の木は、無尽蔵じゃない、限りがある

- ■「一人でやる」と決めた通信販売

- ■「責任持って全部売るき、やってや」

- ■街の商品って、なんでこんなにいろんなものを入れちゅうろう

- ■有機が正解だったかは、まだ分からんで

山の木は、無尽蔵じゃない、限りがある

「ゆず栽培と自伐林業、東谷望史」

東谷さんが農協を引退した後の新たな名刺には、こんな文字が潔く綴られている。携帯電話の番号の隣には、「山に入ると通じません」との文言が。「朝9時過ぎから夕方5時ぐらいまでは山におるき、日中はほとんど電波が通じんがよ」と笑う。

山というのは、馬路村の中心部から約10キロ離れた山の奥にある、東谷さんのゆず畑と林業の作業場だ。役場や農協がある中心地から、未舗装でガードレールもない山間のでこぼこ道を車で上ること、約30分。木々に囲まれた中に、手入れのされたゆず畑が現れた。ここは4〜5歳まで東谷さんが育った場所でもある。

その昔、父親が杉の木を植え育て、東谷さんが受け継いだ土地だが、約20年前、木の一部を伐採し、ゆずの木を植えて畑を作った。現在、東谷さんはその畑で、有機農法でゆずを育てている。

昨年(2024年)、馬路村は有機農業に地域ぐるみで取り組む「オーガニックビレッジ」になることを宣言した。オーガニックビレッジとは、2050年までに全国の有機農業の面積を、全体の25%まで拡大しようとする農林水産省主導の取り組みの一環で、「宣言」をすることで、国から補助を受けられるなどのメリットがある。

馬路村では2001年から、村ぐるみで有機農業に準じるゆず栽培に取り組んできた。加工の際に出る残渣(濾過をした後に残った皮などのかす)を堆肥化し、畑にまく「有機循環農法」を確立したのも、馬路村ならではの取り組みの一つだ。そうした経緯もあり、現在、耕作面積に占める有機面積の割合は全国1位、実に81%と、2位の15%(山形県西川町)と比べても突出した有機面積を誇っている。

「今でこそ“ゆずの村”として全国的に知られた馬路村やけど、元々は林業で栄えた村で、行政の目も完全に林業に向いていた」と東谷さんは振り返る。東谷さんが農協に入った50年前は、農協の経営基盤も脆弱で、専業農家もおらず、農地も少ないと「ないものだらけ」。20代の頃は、「自分の定年まで、農協が持つかな」と心配だったという。

「高知市のスーパーで働いてから、21歳で馬路村に帰ってきた当時、無尽蔵と言われよった山の木を見て、“無尽蔵じゃない、限りがある”と思うた。けど“木がなくなったら、この村はどうなると思う?”と聞いても、誰も答えたくない。現実を見たくないという感じやったかもしれんね」

東谷さんの予感は的中し、その後、時代とともに村の林業は衰退の道を辿る。東谷さんは「村が生き残るためには農業しかない」と腹をくくるが、村の96%が山で、何せ耕地が少ない。必然、「山あいでも育てられて、収益性の高い作物を」と考え、消去法で選んだのがゆずだった。

「一人でやる」と決めた通信販売

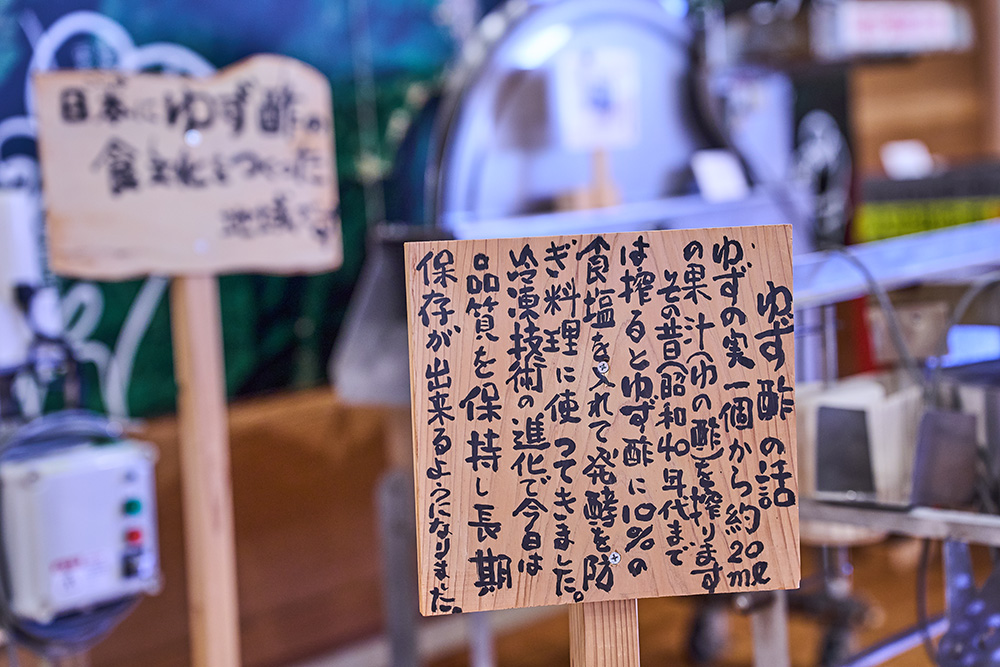

「都会では、ゆずが“玉”でよく売れる。でも玉で売るには、見た目がきれいである必要がある。そしてきれいに育てるためには手間がかかる。年間10回ぐらいの防除の手間、傷をつけず丁寧に収穫する手間、収穫時に選別する手間・・・。専業農家もおらん中で、そこまでの手間は誰もかけられん。でも見た目の問題は、ゆずを加工したらクリアできる。ゆず酢(ゆず果汁)を使った加工に目が向いたのは、ある意味自然な流れやった」

どんな加工品をつくるか、そこからは試行錯誤の連続だった。加工の軸となるゆず酢は、高知県内では山間部を中心に寿司や酢の物などに活用されていたが、県外では知られていない。そのため県外でも売りたいと考えると、高知の食文化を知ってもらう必要があった。宣伝と顧客開拓のために、各地の物産展に積極的に出展する中で、通販需要の可能性に気づく。

27歳で営農指導員(農家に営農と販売の指導をする役割)を志願。以来、農家の利益を上げることを最大の目標としていた東谷さんにとって、通販という小口販売を主力にするのは、小規模農協の弱みを逆手に取った戦略でもあった。

「物産展に来てくれたお客さんに、手作り感満載の挨拶状とハガキを送るところから始めて、少しずつ通販のお客を増やしていった。大手メーカーに数をまとめて卸で売ろうとすると、どうしても安くなって、農家の利益も減るけど、小口販売を主にしたら利益もきちんと確保できる。それに通販なら、作りたてをすぐ届けられる。搾汁から保管、製造、配送まで全部自分たちで一貫できる体制も、小口販売の強みになると思った」

加工品の商品開発は、ほぼ一人で行った。理由は、「できる条件だけを待っていても、何も進まないから」。人もいない、お金もない、そもそも誰も商品開発に期待していない。そんな中、誰かが商品開発に参加してくれるのを待ったり、会議で物事が決まるのを待っていても、時が無為に過ぎるばかりだと思った。ゆえに「一人でやると決めた」のだという。

「なぜなら、農家のゆずを売らんことには、農家にお金が払えん。それでは農協としての役目が果たせん。それに誰と相談したとしても、結局は自分が動かんと、他にやる人はおらん。設備も広告宣伝費もないから、自分がものを作って、自分で売りに行くしかなかった」

「責任持って全部売るき、やってや」

組織の論理で動くのではなく、一人でやる。それに伴う逆風によって、心が折れそうになったこともある。だが奮闘を重ねるうちに、数字を上げて事業として良くなってさえいれば、組織から強く反対されることはないというのも学んだ。

「一つの壁を超えたら、また次に高い壁、その繰り返し。組合員から期待されちゅうのは分かっていた。例えば農協の理事会は反対したとしても、自分の後ろには組合員や農家がおると思ったら、どんなことでも頑張れた」

組合員や農家との信頼関係は、20代の頃から東谷さんが意識してきたところだ。例えば、農協の組合員から「新たにゆず作りを始めたいけど、どうやろ?」と聞かれると、必ず「責任持って全部売るき、やってや」と答えた。今でこそ、組合員から収穫した全量を買い取っている馬路村農協だが、当時は多くの農協と同様に委託販売が主流。新たにゆず作りを始める農家にとっては、「どれだけ売れるか」という収入の不安があった。

「組合員には夢を与えんといかんと思いよった。僕が“やめたほうがいい”と言ったらそこで終わる。その代わり、“全部売るきやってや”と言った以上は、死に物狂いで売らないかん。自分への景気付けというところもあったけど、そうやって言うことが、責任を持ってやり遂げるという自覚にもなったかな」

農水省の方針で、有機認証を受けない農作物は「有機農業」「無農薬」と名乗れない方向になった2001年、村で有機農法に切り替える話が出た時も、最終的には組合員との信頼関係がものを言った。

昔から、農薬をほとんど使わずにゆずを育てる農家が多かった馬路村だ。時代の流れを踏まえても、馬路村のゆずは、安全な栽培で化学系の農薬も肥料も使っていないことをアピールしたほうが、消費者の視点で考えれば安心できる。だが、村全体で有機認証を取得するとなると、認証基準を満たすために管理の手間が増える。組合員にとっては、全員が「大歓迎」という話では決してない。組合員に有機農法への切り替えを提案すると、案の定、「なんで農協は、農家がしんどい方向へ舵を切るのか」という反発が相次いだ。その場を諌め、意見をまとめたのが、とある組合員(部会長)のこんな一言だったという。

「お客さんが喜んでくれるなら、お客さんが喜ぶ農業へ舵を切ってみんかえ。農協の言う通りにやってみんかえ」

直販で身近に感じていた自分たちの作るゆずの向こう側にいる「お客さん」という言葉に、それ以上誰も反発できなかった。結果、その言葉が鶴の一声となり、村全体が本格的に有機農法の道へ進むことになる。

「それまでの農協とのやりとりの中で、“農協の言うことは、必ずしも間違った方向ではない”という実感が、組合員の中にもあったんじゃないかと思う」

そうした積み重ねが評価され、東谷さんは同年、49歳で代表権のある常務理事に就任。ゆずで村を活性化する「ゆずの村構想」が本格的に始動する。

街の商品って、なんでこんなにいろんなものを入れちゅうろう

馬路村を代表するヒット商品「ごっくん馬路村」は、「夏場にも売れる商品を」と考えてたどり着いたストレートジュースだ。当時、販売の主軸だったゆず酢の販売時期は、主に秋から春で、夏場の売り物が弱かった。

「ネクター」などの甘くて濃厚なジュースが主流だった当時、「水が億単位の産業になっている」という記事を見たことと、薄味の「ポカリスエット」の登場を踏まえ、東谷さんには「これからの時代は、甘い飲み物から薄い飲み物に変わる」という直感があった。その直感を信じ、「限りなく水に近いジュース」というコンセプトで作ったのが、ゆずとハチミツと水だけで作った清涼飲料水「ごっくん馬路村」だ。

「原材料表示をなるべくシンプルにしたいというのもあった。町(都会)の商品って、なんでこんなにいろんなものを入れちゅうろうと思う。もちろん品質を安定させるとか、賞味期限のためという目的があってのことやろうけど、消費者から見ると“何でこんなにいろんなものが”となる。僕は、いらんものは入れんほうが良いという考え。なるべく原材料を絞りたかった」

こだわったのが、甘さをどう出すか。異性化糖やオリゴ糖なども試したが、後味の風味を考えると、ハチミツのおいしさが群を抜いていた。ただ、ハチミツは原価が高い。それがヒットの鍵になった。大手が追いつけないぐらいおいしいもの、大量生産で作るにはコストが高い原材料をあえて使って、最初に「これが一番おいしい」と思えるものを作る。

「後発が続くことを考えたら、値段を考えて異性化糖とかオリゴ糖を使うのではなく、高くても一番おいしいものを作ることが大事やと思うた」と東谷さんは振り返る。

「ものづくりって、先を読んでいかないかん。そのためにはたくさんものを見よう、聞こう、知ろうとすることが大事。僕も百貨店とか町に行った時は、地下の食品売り場に行ってはトレンドを見よった。最初は都会の真似をしたい、というイメージやった。でもある時から、都会の真似をするんじゃなくて、田舎の村らしさを出した商品作りこそが強みになるという考えに変わった」

同様の考えで作ったポン酢しょうゆ「ゆずの村」も、西武池袋店の物産店で最高賞を獲得したのを機に、1億足らずだった売り上げが、2億、4億、6億、8億、10億と倍々に増加。「ごっくん馬路村」と並ぶ全国的な知名度を誇る商品に育った。こうして作られたゆずの加工商品は、ドリンク、しょうゆに始まり、リキュール、調味料、化粧品と増え続け、現在ではギフト需要も高まっている。

「農協では、やるだけのことはやった。僕は人の話を聞いて動いたわけじゃなくて、自分が考えて動いた。結論としては、やっぱり気持ちの持ちようが大事やと思う。村づくりは、熱意に行き着く。熱意がないと、ここまで来れんかった」

有機が正解だったかは、まだ分からんで

何事も自分で考えて動いてきた東谷さんの熱意によって、かつての林業の村は、ゆずの村へと生まれ変わった。ゆずの村を打ち出すことで、全国から人が訪れる村に成長し、観光業にも貢献できた。これからの時代を見据え、早い段階で村全体が有機農業に舵を切ったのも、今の「オーガニックビレッジ宣言」につながる英断だった。

「けどね、英断やったかどうかは分からんで」と東谷さん。意外にも、村全体を有機の方向に引っ張ったのが正しかったのかどうかは、「今も悩みゆう」と打ち明ける。それは、ゆずを「青果」として玉で出荷するのではなく、加工する前提で進めてきた方針そのものへの葛藤と同義だ。

いわく、ゆずは青果として出荷した方が高く売れる。豊作になるほど玉の価格は下がり、不作になるほど価格が上がるが、加工(絞る)する玉と青果で出荷する玉との値段の差は、大きい時では15倍にもなる。

「不作の年、青果で出荷したら1玉300円ぐらいで売れるのが、絞るゆずは1玉20円に届くかどうか。もちろん青果で出すには、きれいに育てないかんき、手間がかかる分、青果で出荷しようという人がおらんのもある。有機農法で青果を作るのは、さらにハードルが高い。でも青果出荷に挑戦する面白さもあるはずやと僕は思う。もちろん加工品を売る仕組み作りは村にとって必要やったと思うけど、農家所得で考えれば、もっと青果出荷に挑戦する道があっても良かったかもしれん。つまり有機に舵を切って全てが良かったねというわけではない。僕はこれからも、そういう試行錯誤を何回も繰り返していくことが大事やと思う」

現状に胡座をかいて満足せず、より良い策を考え続ける姿勢は、引退後の生活にもあらわれている。現役時代から続けてきたゆず栽培に加え、70代に入ってから自伐型林業を始めたのは、「山の暮らしでどれぐらい稼げるかという挑戦がしたかった」から。村の96%が山という立地に住んでいるからこそ、山間地でどれほど所得を上げられるかを試してみたいのだという。引退後、約3年かけて自力で林業のための設備を整え、2年前からふるさと納税の返礼品として、自分で伐採した雑木を乾燥させ、薪の状態にして出荷し始めたのは、その挑戦の第一歩だ。

「今はゆず栽培と林業にかける力は、五分五分やね。どっちも自分が好きでやりゆうこと。自分で木を切って、自分で出荷して、努力し続けたらどうなるか、自分が見てみたいがよ」

欅、桜、ミズナラ、アカガシ・・・針葉樹である杉の木が圧倒的に多い山で、これらの広葉樹を新たに植え始めたのは、村の未来を見据えての試みでもある。

「僕は木を植えることはできても、寿命が限られるから、育つところはそんなに見られん。けどそういう種まきをしてないと、先に繋がっていかんろう。まだまだ都会志向の人が多い今やけど、田舎に暮らそうとする人もおるし、その中で山に関心を持つ人もおるかもしれん。そういう人のために、将来使い道がありそうな木を育てちょこうと思いゆう」

ゆず栽培と自伐林業、引退後の名刺に刻まれた言葉の意味が、ようやく腑に落ちた気がした。東谷さんの新たな挑戦は、始まったばかりだ。

◎東谷望史(とうたに・もちふみ)

1952年高知県馬路村生まれ。高校卒業後、71年高知スーパー入社。73年、馬路村にUターンし、馬路村農協に入る。営農販売課営農指導員などを経て、83年営農販売課長。2001年、常務理事になり、翌年専務理事、06年から22年まで組合長。朝日農業賞(94年)、地域づくり総務大臣表彰大賞(10年)、旭日単光章(24年)など受賞歴多数。現在はゆず農家兼自伐林業家。

購入はこちら

関連リンク