火入れで引き出す旨味と凝縮感「ニンジンのソテー」

スローレシピ12

2023.12.14

photographs by Tomoaki Kawasumi

連載:スローレシピ

材料をイチから用意し、時間をかけて、料理すること自体をゆっくりと楽しむ。それが“スローなレシピ”。時短とは真逆の価値観の先に、とびきりの味が待っています。使い慣れた食材を使って、新しい味を引き出すシェフの技を紹介します。

目次

教えてくれたシェフ:「イ・ボローニャ」小林清一さん

1966年、愛知県生まれ。静岡のイタリア料理店に9年務めた後、95年に渡伊。トリノのミシュラン一ツ星「リストランテバルボ」で2年、97年アスティの「トラットリア・イ・ボローニャ」で15年修業、うち10年間シェフを務める。2012年に帰国し、現店をオープン。

あとひと押しの火入れで、味が変わる

「味がない」。

修業先のトラットリアのマンマに最初に言われた言葉です。イタリアの野菜で作っても、マンマの料理には味があるのに、僕の料理には味がない。何が違うのか? それはあとひと押しの火入れでした。見た目も食感も火が十分入り、形は完成したように見えるんです。でも、そこからさらに「味を引き出すための火入れ」があることに、一緒に仕事をしていて気づきました。

この料理も下準備でニンジンを茹でているのですでに柔らかい。それをたっぷりの油でゆっくりと軽く焦げ目がつくまで揚げるように炒めるのは、火を通すためではなく、ニンジンが奥に持っている味を引っぱり出すためです。ニンジンの青臭さが完全に消え、食感は芋のようにほくっとして、旨味と凝縮感が出てきます。

日本の素材は味が薄いという人もいますが、僕はそう感じたことはありません。この料理も日本のふつうのニンジンで作っています。あとひと押しの火入れをすれば、素材はきちんと応えてくれます。

「ニンジンのソテー」材料と作り方

[材料](作りやすい量)

ニンジン・・・2本(1本160g)

ニンニク・・・1片

粗塩・・・30g

サラダ油・・・50g

バター・・・4g

塩・・・1.6g

黒コショウ・・・3挽き

イタリアンパセリ(みじん切り)・・・3g

【イタリア式味づくりのコツ】

2種類の塩を使い分ける!

右はニンジンを下茹でする時に使う粗塩。左は炒める時に使う調味用の細粒の塩。共に海塩。粗塩はゆっくり溶け、食材の甘味を引き出す。

【ニンジンの表情に注目】

写真左)炒め始めの表情:オイルが表面に絡んでつるんとした状態に見えるうちはまだまだ浅い。写真は炒め始めて3、4分のころ。

写真右)炒め上がりの表情:左の写真から9分経過。水分が飛び、味が凝縮してくると、表面は乾いた感じに変化する。この表情をしっかり覚えておこう。

[作り方]

[1]ニンジンの皮を剥く

ニンジンの皮を剥き、頭の硬いところを切り落とす。

[2]湯に粗塩を加える

4Lの湯を沸かし、粗塩を加える。

POINT:ゆっくり溶けて、食材の甘味が出る粗塩を必ず使う。

[3]ニンジンを茹でる

ニンジンを入れ、竹串がスーッと入るまで20~30分茹でる。

[4]粗熱を取る

湯を切って、バットに上げ、粗熱をとる。

POINT:イタリアは茹でた後の野菜は水にさらさない。

[5]ニンジンを切る

厚さ8mmの輪切り(太い部分は半月切り)にする。

[6]ニンニクの香りを出す

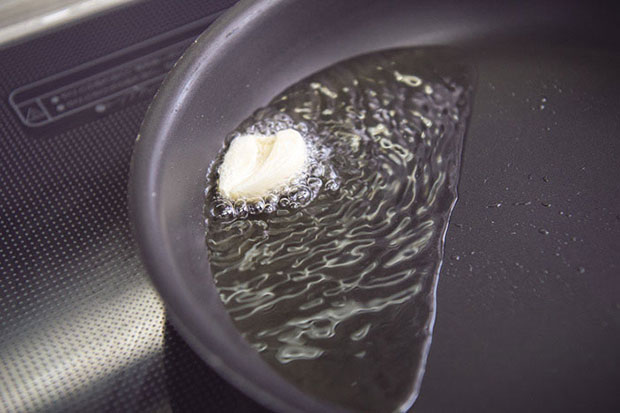

フライパンにサラダ油を熱し、ニンニクを入れる。

POINT:ニンニクは皮を剥き、半分に切って芽を取る。サラダ油はたっぷり使う。

[7]ニンジンを揚げ焼きする

ニンニクの香りが出たら、ニンジンを加える。弱火であまり動かさず揚げ焼きにする。

[8]裏返す

途中裏返す。3、4回繰り返し、全体で12~13分火を入れる。

POINT:油が多いので、フライパンをあおって返す時は注意が必要。

[9]火を止める

ニンジンの表面が少し乾燥したようになったら火を止める。

POINT:縁に焦げ目が付き始めるニンジンが2、3個出てくる。

[10]油を吸い取る

ニンニクを取り除き、キッチンペーパーでフライパンに残った油を吸い取る。

[11]仕上げる

再び弱火にかけバター、塩、黒コショウ、イタリアンパセリを加えて全体を和える。

POINT:バターを入れすぎない。

【完成】

料理の付け合わせにするなら、切り方はメインに合わせて変えてもいい。アスティの店では、拍子木切りにしたものをフリットに添えて提供していた。

和歌山・十番丁「イ・ボローニャ」の店舗情報

◎イ・ボローニャ

和歌山県和歌山市十番丁19 Wajima十番丁ビル5F

☎073-422-8228

12:00~14:00LO

18:00~20:00LO

火曜、第1、3月曜休(月曜が祝日の場合は、翌週の月曜が振替休業)

JR和歌山駅よりバスで5分

Instagram:@i_bologna_koba

※営業時間・定休日が記載と異なる場合があります。事前に店舗に確認してください。

(雑誌『料理通信』2016年10月号掲載)

掲載号はこちら

関連リンク