群馬・前橋 「CROFT BAKERY(クロフトベーカリー)」 パン職人

久保田英史 Hidefumi Kubota

2021.04.22

photographs by Hide Urabe

小麦粉は工業製品ではなく農作物である――国産小麦の浸透によって、ようやくそのイメージが描けるようになりました。

パン職人たちにとっての次なるステップは「ローカルミル」。地元で栽培された小麦を地元で製粉する、いわゆる「地粉」によるパン作りです。

群馬県前橋市の「クロフトベーカリー」久保田英史さんは、地元の生産者や製粉所とのつながりを大切にしながら、「ローカルミル」の可能性を拡げています。

「ローカルミル」を基盤とするパン作り

久保田英史さんは2018年から、高崎市「すみや農園」や藤岡市「福田農園」の小麦、ライ麦を使うようになった。農園が製粉まで手掛けた粉を使うこともあれば、高崎市「コンベ製粉所」で挽いてもらうこともある。つまり、栽培者、製粉者、パン職人の連携の上に「クロフトベーカリー」のパンはある。畑、品種、その年の気候が刻み込まれた麦にさらに3者の個性が掛け合わされたパンだ。

きっかけは、久保田さんがアメリカで「ローカルミル」を体験したことだった。

「2007~09年にアメリカ西海岸で働いた縁で、2017年から年に2度ほど渡米してはレシピ開発を手掛けています。その折、向こうで浸透し始めていたローカルミルにインスパイアされて」

ワシントン州の小さな製粉所「ケルンスプリング・ミルズ」を営むケビン・モースさんと出会い、地域に根付いた小さな製粉所の果たす役割を知る。

「大手メーカーでは製粉の際、小麦の表皮(ふすま)や胚芽を徹底的に取り除きます。主食原料である小麦は統制下に置かれやすく、安定供給や保存性が優先される。油分を含む胚芽や表皮を除去して酸化・劣化を抑えるという意味もあるんですね」

しかし、挽きたてを使うのであれば、その心配は要らない。「ケルンスプリング・ミルズ(Cairnspring Mills)」では小麦を丸ごと挽いて、風味も栄養も余すところなく生かしたフレッシュで味わい深い粉をベーカリーへ届けていた。

自分の地元でもローカルミルを基盤としたパン作りができないか? そう考えた久保田さんはマルシェで知り合ったすみや農園の小林祐さん、福田農園の福田俊太郎さんとの関係を築いていく。

「すみや農園」による農林61号(農園による石臼挽き)、シロガネコムギ(コンベ製粉所によるロール挽き)、「福田農園」のライ麦全粒粉(農園による石臼挽き)、農林61号(コンベ製粉所によるロール挽き)など。

(左)「パン・オ・ルヴァン」は北海道産の小麦やライ麦を主体に、すみや農園の有機農林61号ふすま4%、福田農園の石臼挽き有機ライ麦全粒粉6%を配合。

(右)すみや農園の小麦全粒粉40%のパン・コンプレ生地にキヌア、アマランサス、スペルト小麦を混ぜた「古代穀物のパン」。毎年少しずつ増やしているが、使用する粉の全量を地粉でまかなうところまではまだいっていない。

(左)「三種の柑橘フリュイ&ポリッジ」。柑橘ピール、イチジク、ヘーゼルナッツ、パンプキンシード、熱湯処理した有機オートミールをパン・オ・ルヴァン生地と合わせて。

(右)「紅茶とゴジベリー」は、奄美産黒糖、マッシュポテトを加えて4種の種で発酵させた生地に、クルミ、クコの実、アールグレイなど。すみや農園の有機農林61号の全粒粉を8%使用。

彼らが有機で栽培するのは農林61号など、味わいに優れながら大量生産に向かない小麦だ。農林61号は、麦どころで粉食文化圏の群馬・上州で昔から栽培されてきた品種でもある。

「日本版ヘリテージ・グレイン(Heritage Grain)ですね。アメリカでは、20世紀前半に登場した、すなわち交配や改良が著しく進んだ現代の品種以前の穀物をヘリテージグレインと呼んで見直しを図っています。品種改良によって高タンパク化された現代の品種は小麦アレルギーの一因と言われますが、古代小麦まで遡ると天候次第で収量が変動するなど栽培の難易度が上がるのに対して、ヘリテージ・グレインは栽培適性もほどよい」

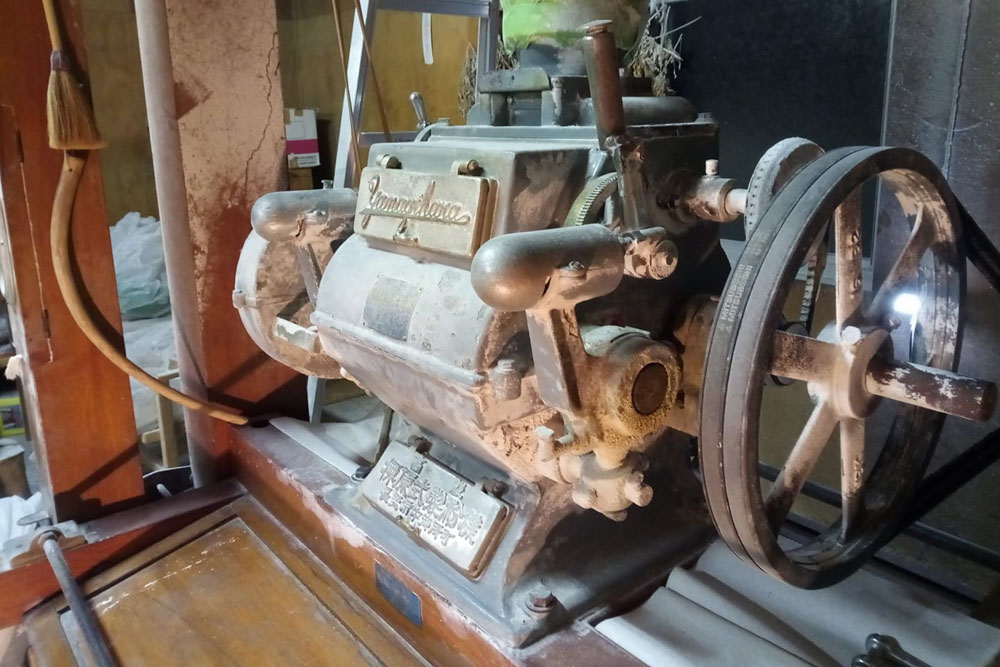

久保田さんが全幅の信頼を置く「コンベ製粉所」は、福祉施設勤務の今部文彦さんが手掛ける有機限定製粉所。古いロール挽きの製粉機を手でコントロールしながら挽き上げる。「農林61号は粒が軟らかいため、丁寧な製粉が求められる」と久保田さん。

パンと環境問題

久保田英史さんの人生は“パンと環境”、2つのテーマが貫いている。

それを端的に示すのが、東京農大農学部林学科で書いた卒論「製パン業における薪燃料の展望」だろう。

1989年「アルシュ・サミット」、1990年「地球温暖化防止行動計画」制定、1992年「地球サミット」(環境と開発に関する国連会議)など、1978年生まれの久保田英史さんにとって、中高時代は、環境問題が加速度的にクローズアップされていくのを見守る時期だった。ダイオキシンや酸性雨に心ざわつき、レイチェル・カーソンに刺激を受けた。

「環境について学ぼうと林学科に入ったのですが、就きたい職業はパン職人でした」

理由のひとつは、フランス人が焼いたパンがあまりにおいしかったこと。「軽井沢の『ブランジェ浅野屋』でひと夏だけフランス人のパン職人が働いたことがありました。その時食べたパンのとりこになって」。

理由のふたつめは、高一の時に読んだ朝日新聞日曜版の記事。「二都結ぶ朝一番の窯」と題されたその記事は、フランスとベトナムのパン屋の風景を対照的に描き出していた。電気オーブンで焼くバゲットに黒山の人だかりができるベトナム。無農薬栽培の小麦をルヴァンで発酵させて薪窯で焼くポワラーヌが脚光を浴びるフランス。 「サステナブルなんて言葉が語られるようになる遥か前でしたが、その記事に触発され、パンを通して環境問題を意識してもらう種が撒けるのではないかと考えたのです」

1993年の朝日新聞日曜版の記事を大切にスクラップしている。ちなみに1993年はフランスにおいて職人によるパンの伝統を守る法律が定められた年だ。

卒論のために、大学4年の夏休みは乗鞍にあった薪窯のパン工房「ル・コパン」(閉店)で働く。薪の入手、管理、使用量、エネルギー効率など、薪窯の実態をつぶさに観察・体験して、パン作りと林学を結び付ける卒論を書き上げたのだった。

建物でパンを作る!?

日本で6年半ほどブーランジェの経験を積んで渡米。西海岸で2年働いて帰国。その後の3年間は、前橋にある石窯メーカー、増田煉瓦株式会社でテクニカルベイカーを務めた。使う立場から煉瓦窯の開発に携わったり、煉瓦窯によるパンやピッツァのレシピ提案、窯導入店での指導などが主な仕事だ。

久保田さんは、増田煉瓦時代に同社の提携先であるフランスのFAYOL社を訪ねた時のことが忘れられない。

「彼らはローヌ地方のラルナージュで採掘した白粘土を煉瓦にして焼き、窯を造る。その煉瓦倉庫に案内されて、『ほら、テロワールを感じるだろう?』『この煉瓦造りは200年続けたら終わりなんだ』と言われた」

窯が自然の上に形作られていること、それは限りあることを自覚する言葉に、久保田さんの脳裏にはポワラーヌの記事を読んだ時の思いがよみがえった。

2012年、「クロフトベーカリー」をオープンした際、予算などの理由から薪窯を導入できなかったが、大学時代からのテーマである薪窯でパンを焼くことは、当然、久保田さんが目指す地点だ。

「エネルギー問題を考えれば、電気オーブンではなく薪窯に回帰する必要があると思っていますし、もっと発想を膨らませて“建物でパンを作る”という考え方ができないか模索しているところです」

着想の源は日本酒蔵の麹室だという。日本酒の仕込み時期は厳寒期。にも関わらず、麹菌の発育温度は30~40℃。そこで麹室は外気温を遮断する構造になっている。伝統的な麹室は、10~50cmもある厚い壁を設え、壁内部に籾殻などの断熱材を詰めるなどして、保温性や吸湿性を持たせ、発酵を促す造りになっているところが多い。

「建物で麹を育てていると言える。そういう考え方をなんらかの形でパン工房にも取り入れられないだろうかと思うのです」

窯から取り出しているのは「栗粉のパン」。ジビエ料理に合わせるパンとしてレストランに納める。「この栗粉はイタリア産。カンパーニャ州の栗を薪火で乾燥させて石臼で挽いた粉です」。

(左)「焙煎大麦粒、チョコ、くるみのスコーン」は、高崎産有機全粒粉1/3使用、福田農園の焙煎大麦粒が食感のアクセントに。

(上中央)「花豆パン」、クルミと2種のシリアル入りライ麦配合の生地で、片品村産花豆とクリームチーズベースのフィリングを包み、大島桜の葉をのせて。

環境負荷やエネルギー負荷をミニマムに抑えた構造のパン屋モデルをつくり上げることが、来年独立10周年を迎える久保田さんの目標だ。そして、そのアイデアを全国のブーランジェと共有したい。「取り組みの速度をスピードアップしなければ、気候変動に追い付かないから」。

高校時代から環境とパンを重ね合わせて考えてきた久保田さんの切なる思いだ。

久保田英史(くぼた・ひでふみ)

1978年群馬県生まれ。 2001年、東京農業大学農学部林学科卒業後、軽井沢「ブランジェ浅野屋」に1年半、 大阪「ブーランジェリーパンセ」(閉店)に4年、うち後半の2年はスーシェフを務める。2007年渡米し、ロサンゼルス「Boule Atelier」(閉店)のシェフベイカーとして1年半、「Comme Ca Bakery」(閉店)のシェフベイカーとして半年働く。帰国後、増田煉瓦株式会社にてテクニカルベイカーを3年務め、2012年12月に「CROFT BAKERY」をオープン。4年前より、ロサンゼルス「BREADBAR」のレシピ開発に携わり、年2回各1週間ずつ渡米している。

◎CROFT BAKERY(クロフトベーカリー)

群馬県前橋市日吉町2-5-1 みずき館1F

☎027-257-9052

11:00~18:00

日曜、月曜、木曜休

https://www.facebook.com/CROFTBAKERY/

Instagram:@croft_bakery