【日本料理の新潮流】フランスと日本、2つの文化を糧に花咲くアイデンティティの料理

西麻布「氣分」

2025.03.03

text by Sawako Kimijima / photographs by Masahiro Goda

東京・西麻布「氣分」の白木のカウンターに立つのはユーゴ・ペレ=ガリックスさん、フランス人シェフである。京都「菊乃井」での修業経験を持ち、片刃の包丁を使いこなす。と聞くと、外国人が腕を振るう板前割烹を思い描きがちだが、そう簡単な話ではない。ユーゴさんのキャリアは、フランス料理14年、日本料理2年、フレンチのほうが圧倒的に長い。「極上のボーダレス」「ウルトラ・キュイジーヌ」と表現されるその料理の世界観を、彼自身の言葉を手掛かりとして覗いてみた。

目次

ユーゴ・ペレ=ガリックス Ugo Perret-gallix

1990年生まれ、フランス・ドローム県出身。15歳の時にティエリー・マルクス率いる「シャトー・コルディアンバージュ」で修業を開始し、数店で計10年の経験を積んだ後、2015年来日。特定伝統料理海外普及事業による就労ビザで京都「菊乃井本店」にて2年間、日本料理を学ぶ。2017年、東京・銀座のフランス料理店「エスキス」へ。2020年7月からはシェフ・ド・キュイジーヌを務める。2024年5月から東京・西麻布「氣分」を舞台として独自の料理を発信。

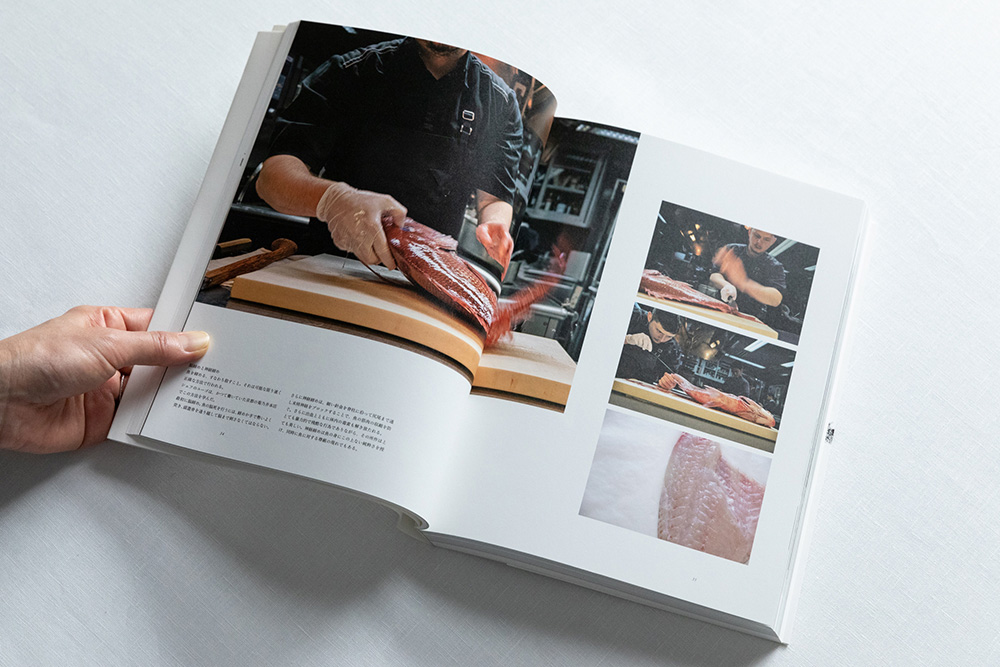

注目の鯖棒ずしに施す独自の仕込み術

2024年5月のオープン以来、順調に認知を広げてきた。開業6カ月で『ミシュランガイド東京2025』のセレクテッドレストランに選ばれた。SNSやメディアの露出も増えている。その際、よく紹介されるのがご覧の鯖の棒ずしだ。構成は季節によって変わるが、取材時は表面に紅大根を巻き、酢飯はサフランライス、間に差し込んだ大葉の緑がアクセントとなって否が応にも目を引き付ける。だが、より注意を払いたいのは、鯖の仕込みのほうである。

豊洲で仕入れた鯖を直ちに水洗いして、頭と尾を落とし、内臓を取り出す。紙に巻き、酒に浸し、真空にして冷蔵庫で3日間。「血抜きと臭み抜きの効果がある」とユーゴさん。提供当日、三枚におろして、塩を3時間当てた後、酢で締めること1時間。血合いを外して、棒ずしに仕立てる。

「酒に浸けて真空で3日間置くというのは、普通やらない仕事だと思う。自分で考えて試してたどり着いた」

口に入れれば、ねっとりやんわり、締め鯖というより生鯖本来のテクスチャーが新鮮な感覚だ。サフランのすし飯はほのかにショウガが香り、邪魔することなく鯖に寄り添う。棒ずしの範疇から逸脱しない冒険と言っていい。

「菊乃井」で京料理の核心に触れる

「日本料理の本当の姿と包丁の技術、特に魚の技術を知りたくて、日本に行きたいと思った」

料理の世界に入ってちょうど10年経った頃のことだった。京都市と日本料理アカデミーによる「特定伝統料理海外普及事業」――外国人が京都の料理店で働きながら日本料理の技術を学ぶことができる制度――がスタートすることをたまたまネットで知って申請。2015年、一期生として「菊乃井本店」の厨房に入った。

「日本語ができなかったので、まずは言葉からでした」。半年ほどは「おはようございます」と「ありがとうございます」くらいしか話せなかったという。「見本を示してもらって、見よう見まねの繰り返し」の中で、調理技術も言葉も習得。制度が適用される2年の間に、煮方以外は一通り経験した。「終了時に感想を求められたので、『2年では足りない』と伝えました」。その進言もあってか、現在は制度適用が5年に延長されている。

「1月には1月の、2月には2月の献立が決まっていて、毎年ほぼ同じ料理を作る。この料理にはこの器、と器も決まっている。ごく限られた期間しか使わない器も多い。器だけを収納した部屋がある・・・・不思議に思うことのひとつひとつに、それはなぜなのかを解き明かしていく日々でした」

器のみならず、「この魚には、この包丁」と仕事別に包丁が何種類も存在する。「いったい、何本、包丁を買い揃えなければならないのだろう?」といったカルチャーショックもあった。年末はお節料理作りで三日三晩、不眠不休。みんなで頑張るそのチームプレーが好きだった。愛宕神社の千日詣り(7月31日の夜から8月1日の朝にかけて参拝すると、千日分の火伏・防火のご利益があるとされる夏の風物詩)にも参加した。決まり事や慣習に潜む日本料理の特質と精神文化を全身に浴びたわけだ。学びの環境として、なんと恵まれていたことか。

プロ中のプロから直接学んだ魚の締め技

もうひとつラッキーだったのが、寮の隣に「水口商店」の仕事場があることだった。水口商店とは、京料理界で知らぬ人なき一流料亭御用達の鮮魚卸し。ユーゴさんは自ら頼み込んで、時間の許す限り、三代目の水口貴士さんから仕事を教わり、手伝わせてもらった。締めカギで勢いよく突き、頭蓋骨を貫いて脳まで刺す脳締め、さらに細い針金を脊椎に沿って尻尾まで通し、末梢神経をブロックすることで魚の筋肉の収縮を防ぐ神経締め。「水口さんは仕事が速くて、一瞬で締める。一見、簡単に見えてしまうほどでした」と惚れ惚れした表情で振り返る。「鯛は脳が小さくてピンポイントだからむずかしい。鱧は首を出刃で切り落として血抜きする。締め方も魚によって様々なんですよ」。

ユーゴさんがとりわけ好きな魚が鱧だ。仕事も鱧切りを愛してやまない。「菊乃井では、鱧の尻尾はお客様に出さないので、鱧の季節は毎日尻尾で鱧切りの練習を重ねました」。上達したところで、大将(村田吉弘氏)に見せてOKをもらい、ユーゴさんの切った鱧が、鱧ずし、お椀、お造り、焼き物などに使われた。

今も鱧が好きで好きでたまらない。「鱧の季節が始まるとうれしい。終わると悲しい」

「椀物」「鰹の一番だし」という聖域

「フランス料理は足し算、日本料理は引き算と言われます。だしで炊いただけの蕪を食べた時、まさに引き算の凄みを全身で感じた。衝撃でした。最小限の調理でなぜ、これほどおいしくなるのか?」

ユーゴさんのアイデンティティを直撃するインパクトだったことは、下の料理の説明を聞くとよくわかる。

この椀物の吸い地が、なぜ蕪のだしなのかを問うてみた。すると、「鰹の一番だしを使うと、日本料理になりすぎる」との答えが返ってきた。

「菊乃井で学びましたから、もちろん作ろうと思えば作れます。でも、お椀とだしは日本料理の生命。私には聖域に思える。自分の中に境界線があって、日本料理をリスペクトするからこそ、安易に超えてはいけない気がするのです」

言葉も調理技術も、仕事の現場で習得してきた。今、ユーゴさんは日本人と日本語でコミュニケーションを取る。豊洲でも店でも不自由はない。では、日本語を話すように、日本料理の技術を駆使するのかと言えば、それは別次元の話ということだろう。

15歳から料理人として生きてきたユーゴさんにとって、料理とは気候風土と精神風土の上に築かれる豊饒なる大地。フランス料理と日本料理、2つのフィールドを自分の内に持つ分、各々の精神性がより意識されてしまう。調理技術はツールでも、料理はカルチャーであることを、体験的に理解している。ツールとしては使えても、カルチャーとしては踏み込めないと自制する。

「私が作る料理には、日本料理の技術が活きている。だからと言って、たとえば鯖の棒ずしを『これは日本料理です』と自分から言うことはできない」

何ができるかよりもむしろ、何をやらないかに、彼の強い意志は投影されている。

カテゴライズできないアイデンティティの料理

「氣分」のコースは、つきだしからデザートまで全10品。1月の献立は、鰤の龍皮巻き、柿のスライスで包んだ北寄貝とカリフラワーのピュレ、鯖の棒ずし、白子のポシェに豆腐のピュレと黒トリュフソース、昆布で炊いた大根に胡麻ペーストで作るサバイヨンソース、メインは堂々たる蝦夷鹿のロースト、そして、ミルフィユ仕立てのリンゴのデザート、トンカ豆とオレンジ風味のタルト・ショコラといった内容である。

「フランス料理と日本料理のいいとこ取りと表現する人もいます。でも、あまりそういう意識はなくて。ましてフュージョンではないし、イノベーティブでもない。あくまでも自分の中に積み重なったものから生まれるユーゴの料理だと思っています。強いて言えば、日本での学びが投入されたフランス料理」

いや、無理にカテゴライズしなくていい。カテゴライズが意味を為さない、アイデンティティの料理と捉えるほうが確かだろう。地続きでありながら、境界がある。混じり合うようで、混じり合わない。とはいえ、ユーゴさんが内包する2つの料理文化は、互いに共鳴し合うからこそ共存しているに違いない。これから先、そこに咲くのはどんな花で、どんな香りを放つのだろうか。

◎氣分

東京都港区西麻布4-11-28 2F

☎03-6433-5063

19:00~21:00 18:45ドアオープン、19:00一斉スタート

不定休

https://kibuntokyo.com/

関連リンク