理化学ガラス問屋が「蒸留器」から手掛けるクラフトジンが、東京の新しい地酒になる

2023.09.14

text by Sawako Kimijima / photographs by Ayumi Okubo

2023年の春、東京・清澄白河に「深川蒸留所」が開業、クラフトジン「FUEKI(フエキ)」がリリースされた。「清澄白河×蒸留所×クラフトジン」とはまるで流行りものの三題噺のようだが、老舗の理化学ガラス問屋が熟練の職人たちの新しい仕事を開拓すべく着手したと聞くと、見え方が違ってくる。創業90年を数える「関谷理化」3代目の関谷幸樹さんと、400銘柄以上のクラフトジンを扱ってきたバー店主の小林幸太さん。深川仲間の2人が挑む蒸留所から生み出されるのは、世代をつなぎ、地域をつなぐ、東京の新しい地酒だ。

目次

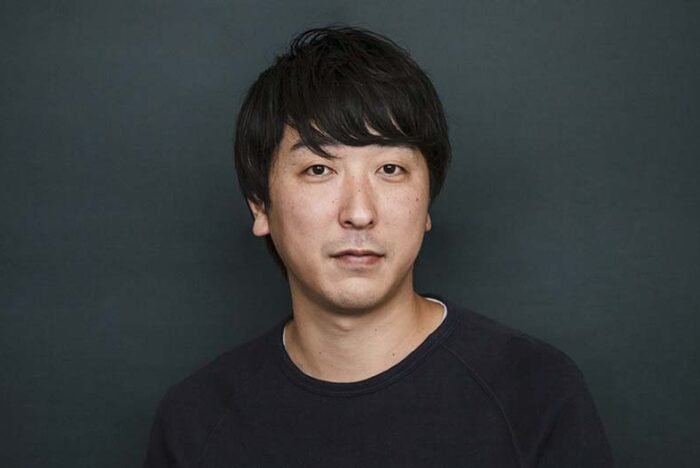

関谷幸樹(せきや・こうき)

1933年創業の理化学ガラス問屋3代目として、理化学ガラス製品の企画・製造および販売を手掛ける。2015年には、職人の新たな可能性と市場開拓を目的としたアンテナショップ「リカシツ」を清澄白河に、2018年には「理科室蒸留所」をオープン。家庭用蒸留器「リカロマ」を開発・販売し、ワークショップも実施するなど、蒸留文化を広めている。

小林幸太(こばやし・こうた)

大学在学中より飲食店に勤務し、卒業後は渡英、ブライトンにて音楽と語学と社交を磨く。帰国後、調理やバーテンダーの経験を積んだ後、清澄白河「BAR NICO」へ。2016年頃から世界的なジンの潮流に面白みを感じて、ジンに特化したバーへシフト。一物件の中で「BAR NICO」、カレーとジンの店「NICO25 TO GO」、酒販・角打ち「ニコ酒店」を営む。

理化学ガラス職人の仕事を広げるために

ジンの勢いが止まらない。現在、世界のジンの銘柄は5000以上とも言われ、イギリスでは2018年にジンの市場規模がウイスキーの市場規模を金額ベースで抜く事態に至った。日本でも蒸留所の開設が相次いでいる。6、7年前、日本でジンを製造する蒸留所は10に満たなかったが、今では70~80と言われる。

東京では、2020年以降、5カ所の蒸留所が開業した。そのひとつ「深川蒸留所」はオリジナルの蒸留器の開発からスタートしたユニークな経緯を持つ。というのも、代表の関谷幸樹さんの本業が理化学ガラス問屋だからだ。

理化学ガラスとは、大学や製薬会社などが研究に用いる耐熱性・耐薬品性に優れたガラス。ビーカーやフラスコを思い浮かべるとわかりやすい。アイスクリームの脂肪分を計る「乳脂計」、アルコール度数を測る「酒精用メスシリンダー」など、食の世界でも私たちの知らないところで随分お世話になっている。

「熟達の理化学ガラス職人たちの仕事の領域を広げたいとの思いがありました」と関谷さんは語る。

関谷幸樹さん。耐熱性に優れ、酸で腐食せず(フッ化水素のみ溶かす)、匂いが移らず、透明で内容物の変化が見える理化学ガラスの活用法を探る。

ビーカー、フラスコ、シリンダー、シャーレ、薬瓶・・・実験・研究機材には専門性の高い道具が放つ輝きがある。郷愁を誘うのも魅力。

少子化で学校の統廃合が進み、理化学ガラス職人の仕事は減少傾向にある。最高齢が80歳超、若手でも60歳と高齢化が否めず、後継者不足で若いなり手も少ない。そこで、広く一般に需要を広げて、職人の技術が生かせる新たな仕事をつくろうと関谷さんは考えた。

最初に手掛けたのは、バーテンダーがカクテルを作る際に使う計量カップ「ジガー」の形状から発想したテーブルウェアで、耐熱性を活かし、調理から卓上まで使える利便性とデザイン性を追求した。展示会でブースを設けると、一緒に並べたビーカーやフラスコに反応する人が多いと気付き、清澄白河にアンテナショップ「リカシツ」を開く

その頃、アロマ人気から女性たちの間でフラワーウォーターや精油の自家抽出ニーズが高まり、それに応えたのが家庭用蒸留器「リカロマ」。「店でワークショップを行なうのですが、ある時期から男性の参加者が増えた。聞けば、バーテンダーがカクテルに用いる香りを自分で作りたくてやってきていたんです。料理人やチョコレート職人もいましたね」。

“理化学+インテリア”をコンセプトとするアンテナショップ「リカシツ」。向かいには、コーヒーやお茶の水出し蒸留やアロマウォーターの蒸留を行なう「理科室蒸留所」もある。

理化学的な冷却システムによる家庭用蒸留器「リカロマ」。理化学ガラス職人が手作りしている。発売以来、数タイプ開発され、最新バージョンはキャンドルで加熱するタイプ。基本形はIH仕様。

地元の友がジンの友

関谷さんとジンとの本格的な出会いは2018年。「ジンフェスティバル東京」の第1回目が開催された年で、仕掛けたのはクラフトジンの第一人者、「フライングサーカス」の三浦武明氏。「2018年後半には三浦さんが手掛けるレストランで、理化学業界に向けたジンのワークショップがありました。そこで触発されたんですね」。折しもクラフトジン拡大のタイミング。関谷さんはジンの潮流に入り込んでいく。

“蒸留”を入り口として関谷さんがジンへの理解を深めていた頃、バーで働いていた小林幸太さんは“酒”を渉猟する中でジンの深みにはまり、店をジンに特化させていた。「フルーティなタイプ、スパイシーなタイプ、入れ代わり立ち代わり個性の異なるジンが次々と現れて、400種以上扱ってきた」と言う。

そもそも、2人は清澄白河を舞台とするトークイベント「コウトーク」で出会った深川仲間である。深川は江戸文化の中心地のひとつで、1642年に始まった深川八幡祭りが絶えることなく続いていることもあって、地元の結束が強い。

アプローチは違えど、ジンの沼にはまった2人が一緒に岐阜の「アルケミエ辰巳蒸留所」を訪れて、「自分たちでジンをつくろう!」となったのは必然だったのかもしれない。

ちなみに「アルケミエ辰巳蒸留所」とは日本におけるクラフトジンの先駆者。「そこでは日本の伝統的なカブト釜式蒸留器が使われていました。そのシンプルな原理と構造を見て、リカロマで培ったノウハウを活かせばオリジナルの蒸留器をつくれるんじゃないか、蒸留器から手掛けるジンを世に送り出せるのではと考えた」と関谷さん。理化学魂に火が付いて、蒸留所構想がむくむくと膨んでいったのである。

ボタニカルを抽象画の感覚で表現する

関谷さん、小林さん、2人はそれぞれ本業の領域で蒸留所立ち上げの準備に取り掛かる。

関谷さんは蒸留器の開発へ。自らデッサンを描き、それをもとにUMENO DESIGNの梅野聡さんが図面を引き、職人たちが形にする。「日本の伝統的な蒸留器には2タイプあって、ひとつは辰巳蒸留所が使っていたカブト釜式蒸留器、もうひとつが江戸時代に薩摩藩でのみ使われていたというレアなツブロ式蒸留器。僕たちは後者の進化形に挑みました」。

深川蒸留所の「ニューツブロ蒸留器」。下から熱せられて上った蒸気が上のドーム部分で冷やされて液体になる仕組み。

蒸留器に入れた「リカシツ」のロゴ。理科室の実験道具の延長にこういう世界が広がっているのかと思うと、ちょっと楽しくなる。

一方の小林さんは、店のスタッフの瀧 徹和さんを辰巳蒸留所の辰巳祥平さんのもとへ送り込む。ジンの製造技術を習得してもらうためだ。

ドイツのシュヴァルツヴァルト(黒い森)で生み落とされた「MONKEY 47(モンキー 47)」が世界のクラフトジンの地平を切り開いたとすると、日本のクラフトジンは辰巳蒸留所によって開かれたと言っていい。温暖で湿潤な気候と起伏に富んだ急峻な地形ゆえに多様な植生を持つ日本の自然表現としてのジン、そんな世界観を辰巳祥平さんは生み出した。

瀧さんは、辰巳蒸留所での研修中、辰巳さんから言われたひと言で視界が開けたという。

「ボタニカルの味や香りを、抽象画の感覚で表現するとうまくいく」

元々、絵を描く瀧さんは、この言葉で一気にジンづくりの要諦を掴む。

蒸留家の道を歩む瀧徹和さん。「元々、お酒が好きだったけれど、辰巳蒸留所で研修していっそう好きになった」

瀧さんからこのエピソードを聞いた時、なぜ、これほどまでにジンの造り手が増えているのか、少し見えたような気がした。ジンとは、造り手のイマジネーションに委ねられる部分が大きい酒なのだろう。造り手はイマジネーションの表現としてジンをつくり、それはきっと、絵を描く、曲を作る、詩を書くといったアーティスティックな表現に近いに違いない。ワインや日本酒が土地の表現へと向かうのに対して、もっと自己表現の余地が大きく、そこに可能性を見出す人が多いのではないか?

小林さんは、「ジンは定義がゆるやかな酒。ジュニパーベリーを使ったボタニカルな蒸留酒といったくらいの縛りしかない。ウイスキーのように長期熟成の必要もなく、自由な酒です」と言う。

また、前述のフライングサーカスの三浦武明さんはあるインタビュー記事の中で、「ジンは、ジュニパーベリーという季語を入れて詠む俳句のよう」と表現する。

深川で飲み、深川で買う「地縁」がつくる地酒

「深川発のジンにどんな特徴を持たせようか、いろんな可能性を考えました。深川めしにちなんでアサリという案もあった(笑)。最終的には、木場にちなみ、樹木の香りに決定した」と小林さん。地元で創業100年の材木問屋、長谷川萬治商店の協力で青森ヒバを使い、ヒノキの香りのジンに仕立てることになった。ちなみに深川とは、森下、門前仲町、清澄白河、木場、東陽町あたりを指す。

名は「FUEKI(フエキ)」。「不易流行」の「不易」。深川に庵を構えていた松尾芭蕉の言葉からの命名だ。「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず(不変の理を知らなければ基礎は確立せず、新しさを求めなければ陳腐に陥る)」の意を込めた。

青森ヒバの他に、青紫蘇、生姜、ベチバーも使われている。ベチバーとはインド原産のイネ科の植物で、ウッディーでアーシー、濡れた土の香りがする。香水のシャネルNO.5のベースノートでも知られる。

小林さんお薦めの飲み方は、「FUEKI」をトニックウォーターとソーダ水を1 : 1の割合で割るジンソニック。「ニコ酒店」や「NICO 25 TO GO」は、深川蒸留所とは清澄白河駅や小名木川を挟んで反対側に位置している。

深川蒸留所にはバースペース「奥の澄」が併設されている。現在のところ、オープニングイベントとGWの特別営業以外はクローズしたまま。当面は製造のみ。

深川で飲み、深川で買う酒にしたいから、基本的に地元にしか卸さない。「田口屋」「いまでや清澄白河」「フジマル醸造所」などマニアが支持する店に置かれているが、「蕎麦屋、鰻屋、焼き鳥屋といった老舗の和食屋が置いてくれるとうれしいなぁ」と小林さん。ジンの食中酒としての可能性を示したいし、江戸の食にも合わせてほしい。

関谷さんと小林さんの結び付きがトークイベント「コウトーク」から始まったように、深川の人とのつながりに触れずして「FUEKI」を語ることはむずかしい。「FUEKI」は、地縁の酒という意味の地酒、深川の新しい地酒と言っていいだろう。

2023年8月リリースの「深川粒露(ふかがわつぶろ)」はイチゴのジン。ニューツブロ蒸留器で浸透蒸留と常圧蒸留を施した液体と、減圧蒸留で香りの細部まで抽出した液体を合わせた新シリーズ。常圧蒸留でジャムのような香り、減圧蒸留でフレッシュな青さもある香りを抽出。

関連リンク