「食の力」発見プロジェクト-2

KADOKAWAがレストラン界に革命を起こす。

2018.11.15

photographs by Masahiro Goda

2018年の日本のガストロノミー界最大のエポックは、レストラン「INUA」のオープンと言っていいでしょう。

世界No.1に輝いた実績を持つnomaとの連携から生まれる斬新なクリエイションと独自の世界観には磁力があります。

運営するのはKADOKAWA。なぜ、出版や映画の会社がレストランを開いたのか?

探っていくと、レストランの新しいあり方が見えてきました。

才能を世に送り出す役割。

「世界ベストレストラン50」で4度、世界一に輝いた「noma」のDNAを持つレストラン「INUA」が東京にオープンするというニュースが発表されたのは、4月26日だった。

エキサイティングな知らせに食関係者は沸き立ったが、パートナーシップを結んだのが株式会社KADOKAWAであることに多くの人が驚きの声をあげた。

驚きは、レストランを訪れると、納得に変わる。

飯田橋にあるKADOKAWA富士見ビル。その名の通り、KADOKAWAの自社ビルだ。いかにもオフィスビル然とした(中にレストランが存在しているようにはおよそ見えない)建物の横から入る。「INUA」のために作られたと思しき長いアプローチを通り抜けてエレベーターに乗り、最上階へ。

扉が開いた途端、地上とは隔絶された世界が広がった。

そこは、KADOKAWAがどれほどnomaの意志を尊重したかがわかる空間と言っていい。「INUA」を自社ビル内に抱え込むほど、KADOKAWAは「INUA」が愛おしいのだ。「KADOKAWA、レストランビジネスに進出」といった文脈で語れるものではないんだな、そう見えた。

photograph by Jason Loucas

日本と北欧の文化の融合がテーマ。日本のマテリアルを使いつつ、余白の取り方、家具の使い方など、日本離れした空間構成。

「2015年、会長の角川歴彦がコペンハーゲンのnomaを訪れた際、シェフであるレネ・レゼピの理念や思想に共感したことが始まりでした。nomaとのパートナーシップはレストランビジネスありきだったわけではありません」と語るのは、「INUA」を運営する株式会社K’s Lab(KADOKAWAの100%子会社)社長の郡司聡さんである。

「セレンディピティと言っていいでしょうね」、2人の出会いをそう表現する。

出会った才能を自分の手で世に送り出す――これまで数え切れないほどの作家や作品を世に送り出してきた人物(会社)が、これまでと変わらない仕事をしているということなのかもしれない。今回は相手がたまたまシェフであり、レストランだっただけであって。

「INUA」を運営する株式会社K’s Lab社長の郡司聡さん。KADOKAWAトップの命を受けて、立ち上げから手掛けた。

KADOKAWA は1945年の創業以来、出版を母体としつつ、映画、コミック、ゲーム、動画といった様々なコンテンツを幅広く展開してきたコンテンツメーカーだ。

「クリエイターと受け手との間に立って、メディアを制作し、仲介するのが私たちの為すべきミッションとすれば、nomaが持つ北欧の食文化やレネの思想を伝える役割を私たちが果たそうと考えるのに違和感はありませんでした」

編集者の経験を礎にレストランづくり。

驚くべきは、郡司さんが編集者だってことだろう。

「K’s Labの名刺とKADOKAWAの編集者としての名刺、常に2枚を持ち歩いています(笑)」

郡司さんは『ダ・ヴィンチ・コード』で知られるダン・ブラウン著ロバート・ラングドンシリーズなど、主に海外文学を担当してきた書籍編集者である。現在は文芸局局長を務めている。トップから直々に「INUA」の立ち上げ役を指名された時、「本当に私がやるのでしょうか?」と3回聞き返したそうだ。

とはいえ、郡司さんに白羽の矢が立ったのも然りと思わせるのが、2004年に世界同時発売された『el Bulli 1998–2002』(「エル・ブリ」の1998年~2002年における創作の全記録。493ページに及ぶ大型本)の日本版を担当したというキャリア。「その経験が買われたのかもしれません」。

「レストランを立ち上げるには何をしなければいけないのか、ゼロから勉強しながら、おずおずと関わっていった」と郡司さんは語るが、シェフたちとのコミュニケーションにはさほど苦労しなかったらしい。というのも、日頃から編集者として海外の作家とコミュニケーションを重ねながらビジネスへと持っていくプロセスの場数を踏み、クリエイターとのやりとりには慣れていたからだ。

「言葉や文章で表現するのか、食材や料理で表現するのか。表現手段の違いはあれど、クリエイターと呼ばれる人たちの意を汲み、彼らの才能が発揮される場を提供するという役割においては共通するところが多く、戸惑いはありませんでした」

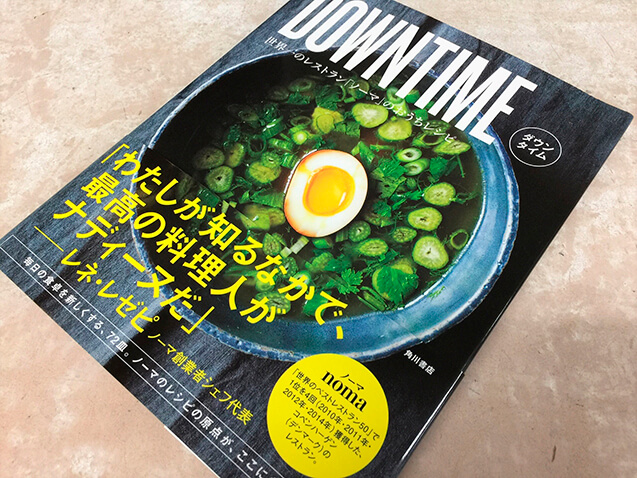

今年6月には、レネ・レゼピの妻、ナディーヌ・レゼピのレシピブック『DOWNTIME』(副題“世界一のレストラン「ノーマ」のおうちレシピ”)を出版。

思いがけず大変だったのは、レストラン空間づくりだという。候補となる物件をいくつか用意したものの、レネたちはKADOKAWA富士見ビルの最上階という場所を強く望んだ。そこで、オフィスとして使用していた8階と9階、2フロア分の機能を他所へ移し、60席のレストランに耐え得る水回り設備を敷設するなど大掛かりな工事が必要になった。当時は、社内でもシークレットで動いていたため、周囲からいぶかしがられつつ進める苦労を強いられる羽目に。「別の場所に造るほうがよほどラクだったと思いますよ」と郡司さんは笑う。

国際色豊かな人材が日本の新しい食文化を生み出す。

「INUA」のヘッドシェフを務めるのは、ト-マス・フレベル。2009年にnoma入店以来、レネの右腕としてリサーチ&開発に携わってきた料理人である。2015年、nomaが「マンダリン オリエンタル 東京」で1カ月半にわたるポップアップレストランを実施した折にも、幾度となく日本各地の奥深くへと足を運んできた。

ポップアップ期間が終了して、「日本を発った時、なぜか日本と離れることは間違っている、やり残したことがたくさんあると思った」とはトーマスの弁だ。

料理をスマホで撮影するトーマス・フレベル。1984年生まれの34歳、ドイツのマクデブルク出身。

広く知られるところだが、nomaの料理へのアプローチは従来のレストランとはいささか異なる。1)フィールドワークを重ねて創造性をかきたてる食材を掘り起こし、2)その食材にふさわしい調理法を開発して感動を与える料理に仕立てる、この2つが徹底的に行われる。従来、食材と見なされてこなかった植物や動物を果敢に採用したり、調理法を自分たちで編み出す作業にも時間をかける。

多くのレストランで提供されるのが、認知も定評もある食材を、すでに確立された方法に則って調理する料理であることを思えば、彼らの作業はよりアートに近い。

「利尻で昆布干しを体験してきたかと思えば、秋田ではマタギと一緒に山菜取りに山奥へ入る。日本人が食べ物とは思っていない不思議なものを見つけてきては、『苦味を取り除けばすばらしくおいしいはず』などとエキサイトしている(笑)。日本は、海岸線が世界で6番目に長く、約7割が森林という風土を誇ります。彼らが日本の食材で創作活動を繰り広げることによって、日本の豊穣な風土が異なる視点から切り取られて、新しい日本の食文化として提示される可能性がある」と郡司さん。

日本の秋を盛り込んで。蒸した松茸に松の新芽のペースト、コリッと歯応えが残るように茹でた栗には黒トリュフとマッシュルームオイルのピュレ、手前の小皿はナメコ、ワイルドアップル、アロニアベリー、ハマナスの実。

生のパンプキンシードの薄皮を剥き、ヤリイカのだしとローズオイルに浸す。グリーンピースの花と銀杏の実を散らして。

そんなアプローチをバックアップすべく、「INUA」の創作スペースは、東京のレストランとしては恵まれた広さを持つ。9階のダイニングフロアに隣接するメインのキッチンとサブキッチン、そして、8階に設けられたラボ。ラボには発酵器が9台、ずらりと並ぶ。そして、食材の探索を専門に行うソーシングチームが3人、オフィスに4人。ちなみに現在、キッチンのメンバーは20人、フロアスタッフが12人という陣容だ。

キッチンもフロアもバックオフィスも、働くスタッフは国際色豊かで、日本人比率は低い。毎日、世界中から「働きたい」というメッセージが届く。ポップアップレストランを実施した2015年当時、nomaのスタッフの国籍は約20カ国を超えていたというから、「INUA」もいずれそうなるだろう。

内装は、デンマークと東京に拠点を構えるデザインスタジオOeOが手掛けた。店が立ち上がるまでの現場は、デンマークと日本、食と建築と出版、様々な異文化がぶつかり合う“小さなコンフリクト”がしばしば生じたという。

「時間の感覚が違うんです。彼らはおおらかで……。幸福度が高い(2018年のランキングで世界3位)人たちの生き方を目の当たりにした(笑)」

そんな文化のトランスレーションを重ねながら、郡司さんは「INUA」をオープンへと導いたのだった。

北欧と日本が融合した空間。静謐な中に温もりがある。控えめに、でもしっかりと存在感を発揮する日本のマテリアルが清々しく美しい。

レストランは生もの。固定化されないコンテンツの可能性。

これまでにも、海外のトップレストランが日本に出店したケースは枚挙に暇がない。しかし、「INUA」はいささか様相が異なる。KADOKAWAとnomaがパートナーシップを組んで、日本の新しい食文化を生み出し、発信していこうとする姿勢が、従来の海外ブランドの上陸とは明らかに一線を画す。

「KADOKAWAとnomaのDNAの交配です。でなければ、コンテンツメーカーとしてやる意味がない」

書籍や映画と比べると、レストランは“生もの”。日々素材が変わり、提供する創作物が変わる、固定化されないコンテンツだ。トーマスたちがもっともっと日本を掘り下げ、日本への習熟度が高まれば、レストランの中身も変わっていくだろう。

「僕たちは挑戦のために日本に来ている。ひとつ所に留まることなく、変化し続けていかなければならない。KADOKAWAは、そんな僕たちの姿勢に対して、ポジティブで柔軟なんだ。KADOKAWAなしではINUAは存在しなかったよ」、トーマスはそう断言した。

photograph by Jason Loucas

◎ INUA

東京都千代田区富士見2-13-12 KADOKAWA富士見ビル9F

☎ 03-6683-7570

17:00~、日曜、月曜休

JR、東京メトロ飯田橋駅より徒歩7分

inua.jp