過酷な自然環境の中で育まれる太陽の味 土佐文旦

[高知]未来に届けたい日本の食材 #40

2024.05.02

変わりゆく時代の中で、変わることなく次世代へ伝えたい日本の食材があります。手間を惜しまず、実直に向き合う生産者の手から生まれた個性豊かな食材を、学校法人 服部学園服部栄養専門学校理事長・校長、服部幸應さんが案内します。

連載:未来に届けたい日本の食材

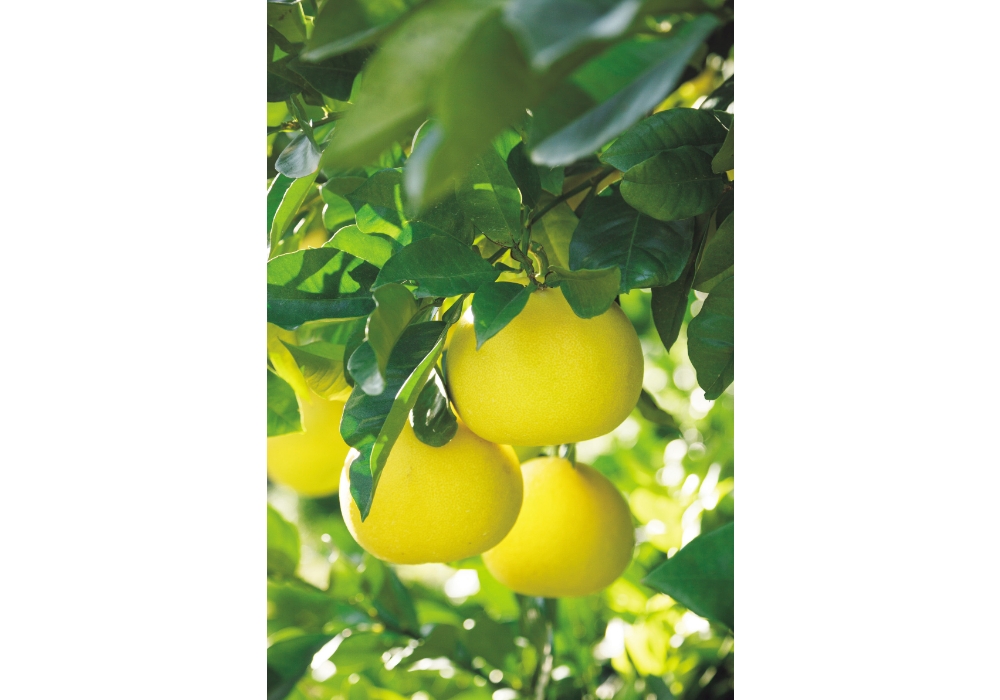

高知市内から車で1時間ほどの土佐市は、土佐文旦の日本一の生産地です。12月半ばになると、急斜面に植わった木々には大きな黄色い実がたわわに実り、山全体が爽やかな香りを放ちます。

わが子のように文旦に愛情を注ぐ、土佐文旦振興対策協議会会長の青木秀成さん、真弓さん夫妻を訪ねました。

奥様の真弓さんとご主人の秀成さん。栽培農家の技術と愛情が味のよい土佐文旦には欠かせない。

土佐文旦はスイーティやグレープフルーツなどと同じ仲間。原生地はマレー半島からインドネシアといわれており、高知には鹿児島から伝わってきたそうです。

ちょっと、山を見てください。かなりの急斜面でしょう。スキーでいえば上級者コース。このあたりは日本でも有数の雨が多い地域なので、日当たりだけでなく、水はけも相当よくないとダメなんですね。さらに、高知は台風の通り道でもある。そんな過酷な自然環境の中で、実を大きくするってことは、実がもぎ取られたり、木が倒れたり、リスクも大きくなるということなんです。少しでもそのリスクを回避するため、斜面の向きを変えて畑を3カ所に分散し、全部で140a(14000㎡)に、約1000本の土佐文旦を植えています。

まず春先に、一本一本の個性を見極めながら剪定します。これは日当たりをよくするためのもの。5月10日頃、花が五分咲き、六分咲きのときに人工交配します。文旦の白い花に一つひとつ、小夏など別の品種の花粉を手作業で授粉していくのですが、木の表面や上のほうには授粉しません。日が強く当たるところの実は味自体はおいしいのですが、皮が厚くなって、日焼けして商品価値が下がるからなんです。

下から木を見れば、実がいっぱいついているのがわかるのですが、山の上から見おろすと、葉っぱばかりで実が見えないようにするのです。昔から、「土佐文旦は、一果に百葉」といわれるくらい、葉は大事な役割を果たします。実を大きくするのは肥料ではなく葉っぱ。光合成の養分を実に送るわけですね。

梅雨明け以降10月頃までに、摘果といって、キズがあるものや小さい果実を取り除きます。夏には何度も草刈りをするのですが、もうジャングルをかき分けて山を登るという感じです。12月中旬、文旦が黄色く色づき始め、山から爽やかな香りがしてきたら、そろそろ収穫してほしいという合図。1個500〜600グラムですが、1本の木にだいたい100キロ、つまり200個ぐらいなっています。

丁寧に実をとってあげると、木がヤレヤレと言ってるような気がします。そして、「野囲い」をして追熟させます。柵で囲った‟ベッド”の中に、文旦を並べてワラをかけて貯蔵するのです。これによって、文旦の酸味が和らぎ、まろやかに仕上がります。出荷の最盛期は2月、3月。2月と3月では味が変わってくる。それが楽しいのです。

実を大きくするのは、肥料ではなく葉っぱ。「一果に百葉」と言われるほど、光合成の養分が不可欠な土佐文旦。直射日光が実に当たり続けると、日焼けして美しい黄色が損なわれるため、葉は光の当たりをやわらげる役割もある。

(写真左)皮を剥くと勢いよく香りの成分が飛び、食べる前からリフレッシュ。

(写真右)水はけのよい急斜面が栽培には適しているため、農作業は常に山登り感覚。とはいえ、青木さんは慣れたもの。軽々と斜面を駆け上がり、収穫間近の実を確かめる。

外側の皮が意外に薄いのは、葉がほどよく影を作る場所を選んで人工授粉させているから。

(写真左)畑を見下ろすと葉っぱだけに見えるが、葉の下には実がたわわに結実している。

(写真右)12月に収穫した実はすぐに出荷せず1カ月半~2カ月「追熟」に入る。戸外で行う「野囲い」が伝統的な貯蔵法。

◎土佐文旦振興対策協議会

事務局:高知県農業振興部産地・流通支援課

☎088-821-4806

(雑誌『料理通信』2016年3月号掲載)

購入はこちら