初秋の茨城食材巡り。10人のシェフが生産者から学んだこと。

2024.11.08

【PROMOTION】

text by Kyoto Kita / photographs by Kiyu Kobayashi

一年を通じて気候がおだやかで、広大かつ平坦な大地が広がる茨城県は全国でも有数の農業県だ。そこには恵まれた環境と、時代の変化に応じた工夫と努力を重ねている生産者たちがいる。例年にない猛暑に見舞われた2024年夏。9月を過ぎてもなお、真夏のような日差しが照り付ける中、都内10軒のシェフと共に、彼らのもとを訪ねた。

目次

- ■早刈りで鮮やかな色と香り「常陸秋そば」/イワセアグリセンター

- ■低木で収穫しやすく、手作業が行き届く「栗」栽培 /愛樹マロン

- ■潮風がサツマイモに個性を作る/米川農園

- ■「し」の字が95%で認定される「常陸乃国しらす」/安重水産

- ■さっぱりした脂身とやさしい口当たり/高須ファーム

早刈りで鮮やかな色と香り「常陸秋そば」/イワセアグリセンター

都心からバスで約1時間。シェフたちが最初に訪れたのは、常陸秋そばを生産する「イワセアグリセンター」だ。案内された畑では、強い日差しに照らされて可憐な白いつぼみが開き始めていた。「もうすぐ満開になって、この辺り一面真っ白になりますよ」と代表取締役の菱沼良之さん。翌週には顧客を招いての花見会を予定しているという。

江戸時代よりそばどころとして知られていた茨城県。かつては各地で様々な品種が栽培されていたが、その中でも「金砂郷(かなさごう)」という在来種をもとに選抜育種され、県の奨励品種として指定されたのが「常陸秋そば」だ。実が大きく粒も揃い、香り高く味わい深い。そば職人やそば通の間で“玄そばの最高峰”と称されるほどの品質を誇り、国内産そばの中でも高値で取引されている。

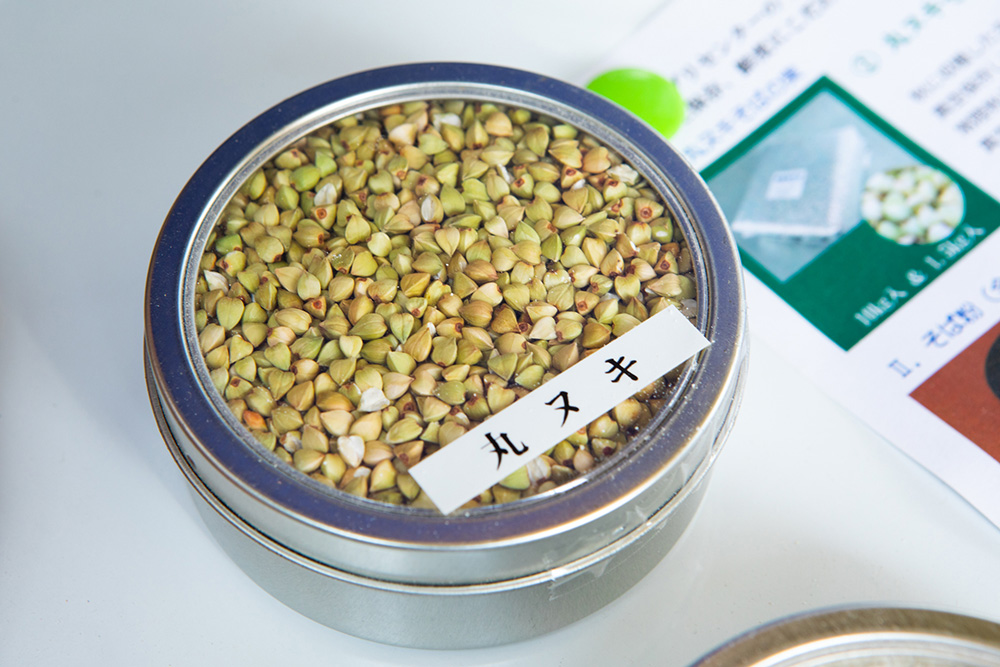

花の下についた実が完熟するのは11月半ば。しかしイワセアグリセンターでは、それを待たずに、10月後半から“早刈り”を始める。「まだ水分が多いので作業性は悪いのですが、鮮やかな緑色で風味も豊かなそばになるんです」

収穫したそばは、つながりの良いしっとりしたそば粉にするため、じっくり2日間風干しした後、3日目に遠赤外線で乾燥させる。この“玄そば”の状態でアルミパックに密閉し、15℃前後の冷蔵庫で保管する。「注文の都度、開封して加工するため、一年を通じて新そばに近い風味を楽しんでいただけます」

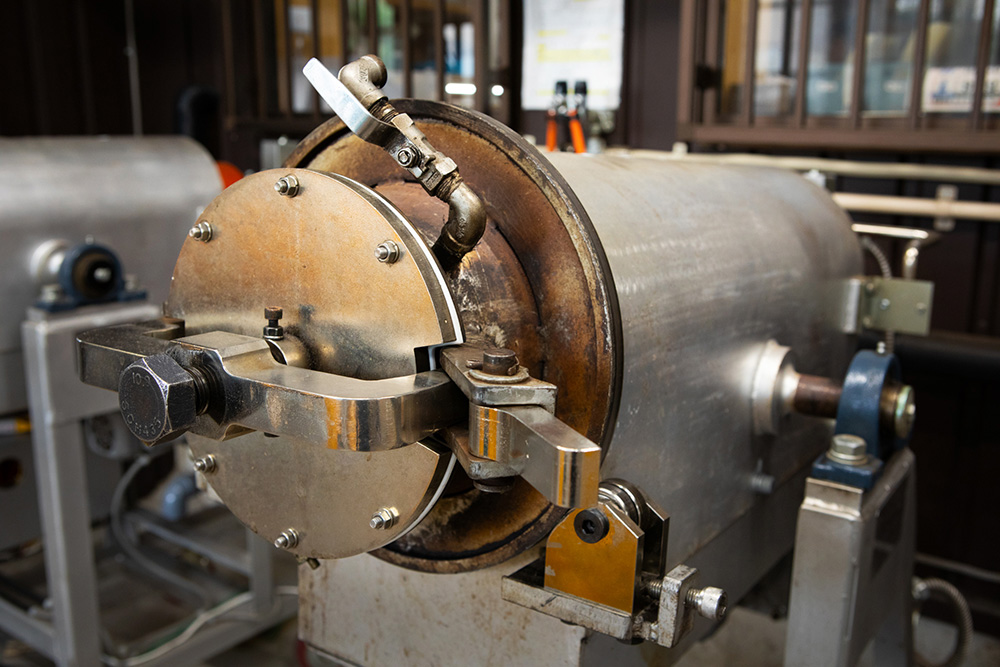

製粉は、内部に空気層があり熱がこもりにくい蟻巣石の臼を使い、毎分15回転という低速で挽いていく。定番の「早刈りそば粉」に加え、早刈りの「粗挽きそば粉」や、玄そばを丸ごと挽いた「挽きぐるみそば粉」、温かいそばに向く「完熟そば粉」、完熟の丸抜きを粗めに挽いた香りが濃厚な「菓子用そば粉」など、用途や使い手の好みに合わせて選べるラインナップを揃えている。

一番外側の黒い皮だけを剥いた「丸抜きそば(そばの実)」を仕入れて、毎日挽きたてを提供するそば屋も少なくない。

そば粉をひとつまみ口にした、東京・石神井「ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ」の岩澤正和さん。「甘味がありますね。揚げ物に使ったらおいしそう。最近、グルテンフリーのメニューを考えているので、そば粉はとても気になっていたんですよ」

東京・日本橋「パティスリー イーズ」の大山恵介さんは、「全粒粉みたいですね」と菓子用そば粉に注目。「菓子にした時にきちんとそばの風味が感じられる方法を考えてみたいです。そば湯のイメージで、コーンスターチの代わりにそば粉を使ってカスタードクリームを作ってもいいかもしれません」

「質の高いそばの実を探していた」という「ザ・キタノホテル東京」総料理長の加茂健さんは、「ジビエに合わせたり、リゾットにしたり、炒ってカラメルと合わせてデザートのソースにするのもよさそうです。甘味を感じるので、柑橘系の香りがするカンボジアの完熟カンポット・ペッパーとも合わせてみたい」とアイデアが膨らんだ様子だ。

「そばの実をパン粉のように魚の切り身にまとわせて揚げたらサクサクカリカリしておいしそう」と早速、具体的な料理をイメージする、グランドハイアット東京「けやき坂」の本多良信さん。「塩釜焼きのようにそば粉で包んで肉を焼けば、そばの香りも生かせるかもしれませんね」

低木で収穫しやすく、手作業が行き届く「栗」栽培 /愛樹マロン

そば畑を後にして向かった先は、全国有数の栗の産地として知られる、県中部に位置する笠間市。ここでは、保水性と通気性に優れた火山灰土壌に育まれ、良質かつ多様な品種の栗が生産されている。

この日は、栽培から加工、販売まですべて手作業で行っている「愛樹マロン」を訪ねた。契約農家の栗林にお邪魔すると、足元には青々とした大きなイガが転がっていた。中からはぷっくりとした、これまた大粒でつややかな栗が顔をのぞかせている。

「矮化(わいか)栽培という高さ2メートル前後に仕立てる独自の方法で生産しています」と代表取締役の西野歩さん。「すべての葉に日が当たり光合成が活発に行われるので、実にたっぷりと栄養が届き、採れる栗の6割以上が3Lサイズなんです。糖度も11.3%と非常に高いのが特徴です」

栽培しているのは、「丹波」「ぽろたん」「筑波」「利平」など主に4種類。中でも「ぽろたん」は、切れ目を入れ加熱すると、鬼皮と一緒に渋皮もぽろっと剥けることから人気の高い品種だ。「ホクホクとした食感で糖度も高いんですよ。マロングラッセのように栗の形をそのまま生かしたいときにもおすすめです」

自然落下した栗は収穫後、約0℃で3週間~1カ月冷蔵貯蔵することで、でんぷんが糖化し、糖度が約16%まで上がるという。「どのくらい寝かせるかは品種によって違います。十分に熟成ができたタイミングを見極めて冷凍や加工に回しています」。機械で圧力をかけながら焼き栗にすると、糖度はさらに30%位まで達する。

焼き栗を試食した東京・神楽坂のイノベーティブフレンチ「ジェフリー」の陣内翼さんも、「ねっとりしていて崩れにくい」と、その食感に惹かれていた。「とろっとした栗のフランに仕立ててみたいですね」。東京・祐天寺のジェラテリア「アクオリーナ」茂垣綾介さんは「熟成栗は糖度が高いので、余計な糖で補わなくてすみそうです」と、ジェラートにする際のレシピに考えを巡らせていた。

「栗は剥くのに手間がかかるので店では使いづらかった」と東京・代官山のフランス料理「アタ」の掛川哲司さん。「ペーストやチャンクがあるのは助かりますよね。これくらい糖度が高いと、テリーヌなどに使ってもしっかり存在感を出せそうです」

潮風がサツマイモに個性を作る/米川農園

続いて訪れたサツマイモ農家「米川農園」では、残りわずかとなった去年のイモが貯蔵庫に保管されていた。「サツマイモは寝かせることで、でんぷんが糖に変わって甘味が増すんです。糖化のスピードは品種によって違いますが、最低でも1カ月はかかります。これくらいしっかり寝かせると、しっとりして甘くて、本当においしいですよ」と顔をほころばせる米川睦美さん。

米川さんの広大なサツマイモ畑は鹿島灘に面している。「時々、海水を含んだ潮霧が発生するので、茎を伝って塩分が実の先端まで行き届き、甘味を強く感じるお芋が育ちます。畑によっても芋の味が違うんですよ」

収穫後には「キュアリング」という貯蔵処理を行う。米川農園の場合は、約30℃の蒸気に1日当て、翌日は10℃前後の外気にさらす。これを4~5日繰り返すことで、皮の表面にコルク状の膜ができ、適度な水分が保たれると同時に傷みにくくなるのだ。その後は13~15℃の倉庫で一定の湿度を保ちながら保管する。

米川さんが栽培するサツマイモは、「すずほっくり」「あいこまち」「べにはるか」「シルクスイート」「ハロウィンスイート」「ふくむらさき」の6種類。生の状態で出荷する以外にも、焼き芋にして道の駅やオンライン、工場の前の自動販売機で販売する。

「自分の作るお芋をたくさんの人に食べてほしくて焼き芋を作り始めたんです。そうしたら、あまりにもおいしいからいろんな品種を試したくなって。気づいたらここまで増えちゃいました」。180℃に熱したセラミックオーブンで約1時間かけて焼き上げると、食感、甘味、香りなど品種の個性がぐっと際立つ。芋の品種や大きさに合わせて、焼き加減も微妙に調整しているため、他のスタッフには任せられない仕事なのだとか。

「焼き芋を冷凍すると、また違ったおいしさが楽しめますよ」と米川さん。焼きたてと、冷凍を自然解凍したものの両方を食べさせてくれた。確かに、シルクスイートはよりねっとりと滑らかになって甘味が増し、ふくむらさきも香りが凝縮している。

「品種によってこんなに違うんですね!」と驚きの表情を見せたのは、東京・麻布十番の北欧フレンチ「アシッド・ブリアンツァ」の児玉智也さん。「僕の料理は、素材を複雑に組み合わせていくスタイルですが、これ自体がすごくおいしいので、手のかけ方を減らした方がいいかもしれない」。

東京・代々木上原の和食店「キガルニワショク 弾」の金子太一さんは、「ハロウィンスイートのβカロテン由来の味は、揚げ出しにして肉と合わせたらおいしそうです。シルクスイートやべにはるかはシンプルに天ぷらにしたい」と話してくれた。

「食感の違いが面白いですね」とは、「パティスリー イーズ」大山恵介さん。「シルクスイートやべにはるかの焼き芋は、何も加えなくても潰すだけで滑らかになり、作業性もよさそうです」

「し」の字が95%で認定される「常陸乃国しらす」/安重水産

米川農園の工場を出て東へ車を走らせると、南北に長くのびる海岸線が見えてきた。大洗から犬吠埼にかけて広がる鹿島灘は、親潮と黒潮がぶつかり、プランクトンを求めて多くの魚が集まる豊かな漁場だ。

近年、漁獲量が減っていると言われるしらすも、この海では年間通じて水揚げされ、全国有数の産地として知名度を上げている。全国的にも珍しい一艘曳きで漁が行われ、すぐさま氷〆されるため、足の早いしらすを新鮮な状態で流通させることができるという。

中でも浜から数十メートルのところに工場を構える「安重水産」は、茨城県水産製品品評会で農林水産大臣賞を受賞するなど、その品質が高く評価されている。

「数年前から、本当に良いものだけを少量作る体制に切り替えました」と代表取締役の安重幸次さん。「鮮度は何よりも大切です。新鮮なものは、手ですくうとドロッとするのではなく、一尾一尾パラパラしているんですよ」。その眼鏡に適うのは、漁港に並ぶしらすのうち、わずか数パーセントだという。

厳選して仕入れたしらすはすぐさま工場に運び、塩分を通常より低く抑えた湯でさっと煮沸する。「この時、通常の半分程度の量しか一度に煮沸しないようにしています。しらすを泳がすように煮沸することで、身が傷つきにくく、均等に仕上がるんです。むらなく火が入るので日持ちもよく、冷蔵庫で5日程度は保存できます」

できあがった釜揚げしらすは、ふっくらとしていながら張りがあり、口の中でふわっとほぐれる。「『し』の字になっているのは鮮度がよい証。『し』の字率が95%以上の最終製品だけが、『常陸乃国しらす』のブランド名を名乗れるんです」。事実、スプーンですくいあげた身のほとんどがくるんとカールしている。

「料理するのがもったいないくらいおいしいですね」と東京・中野「なかの中華! Sai」の宮田俊介さん。「シンプルにチャーハンにするのが一番だけど、それじゃ面白くないかな。旨味も強いから、XO醤のようにして野菜や他の魚介類と炒めたり、淡泊な白身魚と合わせてもいいかもしれません」。

「ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ 」岩澤さんも、「鮮度を見極める目と確かな腕を持った人が作っているブランド品ですよね。安重さんは『高値で販売できる』と言っていたけど、この品質なら全然高くない。適正価格だと思います」と納得の表情を見せていた。

さっぱりした脂身とやさしい口当たり/高須ファーム

この日、最後に訪れたのは、茨城県の銘柄豚肉「常陸の輝き」を生産する「高須ファーム」。衛生管理上、豚舎への立ち入りはできないため、代表の高須利幸さんの自宅の倉庫で自慢の肉を焼いてもらいながら話をうかがった。

高須さんは元料理人。都内のレストランやホテルで十数年腕をふるっていたが、自らおいしい豚肉を作ろうと実家の養豚業を継いだ。

6年前、茨城県が「常陸の輝き」という新たな銘柄豚肉を生み出し生産者を募集しているのを知ると、父の反対を押し切って飼育を開始した。「今までと同じことをしていても面白くないな、と。品質管理には手間がかかりますが、生産頭数を減らしてでも価値の高い豚肉を作りたいと思ったんです」

「常陸の輝き」は、ランドレース種に大ヨークシャー種を掛け合わせた母豚に、県が選抜したデュロック種の系統豚「ローズD-1」を掛け合わせた三元豚。ゆとりのある豚舎で飼育し、季節に応じて室温を調整するなど、豚にストレスのかかりにくい環境を整えるのはもちろん、肉質を高めるために県独自に配合した「常陸の輝き専用飼料」を肥育後期に与えている。

高須さん自ら焼いてくれたバラとロースは、臭みがなく、あっさりとしていながら噛むとじゅわりと旨味と甘味が広がる。奥のテーブルにはしゃぶしゃぶ鍋とポン酢もスタンバイ。しっとりやわらかく上品な味わいで、こちらも箸が止まらなくなる。

高須さんは「常陸の輝き」として特定の卸売業者に出荷している他、一部のレストランには直に卸す。「厳選して送っているので、なかなか取引先を広げられないんですけどね」という高須さんに、「ミンチにするような肉は余ってしまうんじゃないですか? それをまとめて送ってもらえたらうれしいな」と「ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ」の岩澤さん。「ロースやバラに需要が偏りがちなので、とてもありがたいです」と高須さんも笑顔で応えていた。

しゃぶしゃぶを食べて「やわらかくてクリアな味ですね。パテなど冷たい前菜に使うとよさそうです」と「アタ」掛川さん。「ジェフリー」陣内さんも「あっさりしていて、どんな料理にも合いそうです。コース料理なので肉も個性が強くない方が使いやすいんですよ」とおいしさを噛みしめていた。

10人のシェフたちの目に、今回訪ねた産地や生産者、そして彼らの作る食材はどう映ったのだろう。

「畑を見たり、花の香りをかいだりして、料理のイメージが膨らみました。日頃から、使う食材は直接生産者に会って決めているんです。育てている人の思いも料理に表れると思っているので。東京から1時間ちょっとで、こんなに豊かな産地があって、志も高い生産者の方々がいることに驚きました」と「ザ・キタノホテル東京」加茂さん。

「そばのような日本の郷土食を使ってイタリアの郷土料理を作れたら面白いなと思っています」と話していた岩澤さん。「今回、5軒の生産者をめぐって、彼らの抱えている課題も見えてきました。僕たち料理人が関わることで、一緒にそれを解決していけたらいいですよね」と、生産者と共により良い食の未来を考えようとする姿勢も見せてくれた。

今回のツアーはシェフたちの新たなクリエイションやアクションにもつながっていきそうだ。各店舗では、訪問した生産者が手掛ける食材を使ったメニューを展開中。詳細は以下にて。茨城食材の魅力に触れられるこの機会をお見逃しなく!

▶11月8日(金)よりフェア開始。茨城の秋の食材に生命を吹き込む、シェフ10人の発想。

▼ 常陸秋そば

◎ イワセアグリセンター

☎ 0296-75-1604

▼栗

◎ 愛樹マロン

☎ 0299-57-1088

▼サツマイモ

◎ 米川農園

☎ 0291-36-7072

▼しらす

◎安重水産

☎0299-69-2227

▼ 常陸の輝き

◎高須ファーム

【問い合わせ先】

茨城県営業戦略部農産物販売課(首都圏販売推進担当)佐々木

☎ 03-5212-9093