日本の食 知る・楽しむ

鯖ずし「いづう」 since 1781

連載 ― 世界に伝えたい日本の老舗 服部幸應

2016.05.01

いづうの鯖ずしは、日本海の鯖のみを使用。背から腹へ、青が銀色へ変わる美しいグラデーションも、老舗が日本海産の鯖にこだわる理由のひとつ。鯖の姿ずし1本4860円(ハーフ2430円)。地方発送も受け付けている(10月~5月末まで1本より可。箱代は別)。

text by Michiko Watanabe / photographs by Toshio Sugiura

連載:世界に伝えたい日本の老舗

京都「いづう」。天明元年(1781年)創業のこの店を抜きに、鯖ずしを語ることはできません。長い歴史の中で磨き抜かれ、洗練され続けた伝統の鯖ずしは、お味も姿も、もはや芸術といっていいものです。その美しい切り口は、身厚のサバで「う」の字、ご飯でウサギを形どっているのだとか。7代目店主、佐々木邦泰さんを京都に訪ね、お話を伺いました。

200年以上磨かれ続ける伝統の味

初代は魚屋で、「いづみや卯兵衛」と申しました。ある時、すし屋を始めることになり、つけた店名が「いづ卯」つまり「いづう」でした。商売を始める時には看板商品が必要ですよね。そこで着目したのが鯖ずしでした。鯖ずしは、お祭りなどハレの日に作る、いわば京都の家庭料理。それを吟味した鯖、米を贅沢に用い、プロの手で商品化したのです。

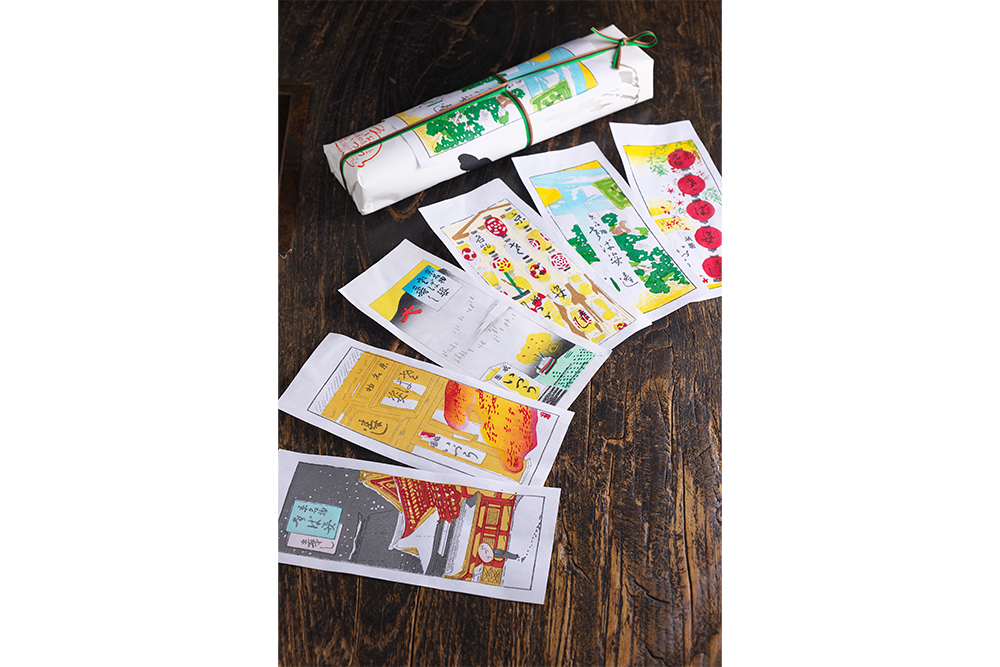

春の葵祭り、夏の祇園祭り、秋の時代祭など季節ごとに変わるおもて紙は全6 種類。鯖ずしは、京都では祭りの時に作られる家庭料理だった。

「鯖ずしはもともと保存食。保存性よりおいしさを重視して作ろうと生まれたのが現在の店の味です」と7 代目の佐々木邦泰さん。

当時、鯖は若狭の浜で背開きにされ、しっかりと塩をした状態で鯖街道を通り、京都の町まで運ばれていました。塩のきついこの鯖を、いかにおいしくするのか。それが「いづう」の技術でした。

現在は、日本近海の脂ののった生の鯖を三枚におろし、血合いのところを開いて、皮目を下にして十分に塩をし、夏場は3時間、冬場は4時間おきます。塩はしっかり効かせ、鯖の中の水分を出し切ります。

その後、塩を流水で流し、十分に水分を拭き取ってから生酢の中に浸けます。この間、わずか1分。表面が白くなると引き上げます。長く酢に浸けると、鯖の旨味が酢に出てしまいます。これを、氷の冷蔵庫で一晩寝かせて、表面についた酢を中に浸透させていきます。

いまも氷の冷蔵庫を使用。酢に1 分ほど漬けた鯖はここで一晩過ごし、表面に付いた酢をゆっくりと中へ浸透させていく。

ご飯は、滋賀県産の江州米を、昆布とかつお節でとった一番だしを3倍に薄めて、ふわっとおだしが香るように炊き上げます。酢合わせをして完全に冷ましてから鯖ずしにするのですが、おひつに入れて、朝炊いたご飯は夜に、夕方炊いたのは次の日に仕上げます。夏の暑い時はクーラーをかけてあげ、冬場は毛布をかれてあげる。そうやってできた酢飯と鯖を合わせ、昆布で包んで竹の皮に包んで一晩おきます。

以前は完全予約制でしたので、「いつお食べやす?」と伺って、ちょうど食べ頃になるようお渡ししていたのですが、今はなかなかそういきません。お好き好きですが、お求めいただいてから一晩おいたほうが、味が落ち着いておいしいように私は思います。

長らく出前やお土産のみだったが、先代から客席を設け、店内でも食事ができるスタイルに。

奥には大切なお客様を迎えるための茶室も。

店を70 年見守り続けるテーブルは、水車に使われていたと思しき歯車に脚を付けた年代物のリサイクル品。

よく、鯖ずしに巻いてある昆布はどうするのか聞かれます。昆布の役目は、鯖とご飯に旨味を浸透させることと、乾燥を防ぐためのもの。すでにご用済みです。昔はもったいない精神で、佃煮にされる方もいらっしゃいましたが。硬くなった場合は、鯖とご飯を別々に焼いて、合わせて召し上がってみてください。これ、祖母によく食べさせてもらったもの。なかなかおいしいものなんですよ。

◎いづう

京都府京都市東山区八坂新地清本町367

(電話マーク)075-561-0751

11:00~22:30LO(日曜、祝日~21:30LO)

火曜休(祝日の場合は営業)

京阪本線京都祇園四条駅より徒歩5分