人が行き交う農園で、国産オリーブオイルをカルチャーまで引き上げる

香川・高松 オリーブ農園「澳オリーブ」

2022.11.04

photographs by The art of plate

国内のオリーブ栽培の就農が増えています。国産需要やオリーブオイルの健康効果に加え、耕作放棄地での定植や気候の変化で栽培可能地域が広がったことも要因のひとつです。

2015年就農した元証券マンの澳敬夫(おき・たけお)さんが始めた「澳オリーブ」は香川・高松に位置し、設立から3年後にはJOOP (Japan Olive Oil Prize)国際オリーブオイルコンテストで国別優秀賞を受賞しました。「オイル1本では経営が難しい」といわれるオリーブ農業ですが、収穫のほぼすべてを外部サポーターが担い、アーティストやシェフとのつながりを糧に、独自のポジションで活路を見出しています。

澳敬夫さんの取り組みを手掛かりに、これからのオリーブ農園の在り方を探ります。

目次

- ■“ミッション種”、一択。

- ■世界共通のオリーブ農家のジレンマ

- ■いつでも“WELCOME”な農園

- ■初摘み・ノヴェッロで祝おう!「ラ・クレリエール」の収穫イベント

- ■本物のオリーブオイルを作り続けることが、カルチャーを作る

“ミッション種”、一択。

香川県高松市「澳オリーブ」は、高松市街から15キロほど離れた内陸部の山間に位置する。以前は茶畑だった風通しのよい山の斜面6.3haの土地に、オリーブの木が6メートルピッチで1500本植樹されている。岐阜県出身の「澳オリーブ」代表の澳敬夫さんは、証券会社に勤務時に高松に赴任。農業のファンドビジネスに関わったことがきっかけで、かねてより関心のあったオリーブオイルを自分で作ろうと一念発起。小豆島でオリーブ栽培を学んだ。

国産オリーブオイル発祥の地、小豆島で栽培されるオリーブの品種は概ね4つだ。ミッション、マンザニロ、ネバディロ・ブランコ、ルッカ。オリーブは異なる品種の花粉を受粉して実がなる性質を持つため、多品種を栽培・収穫するのが一般的。だが、澳オリーブでは受粉用に数本品種違いを植えるだけで、製品用に収穫するのはミッション種のみだ。

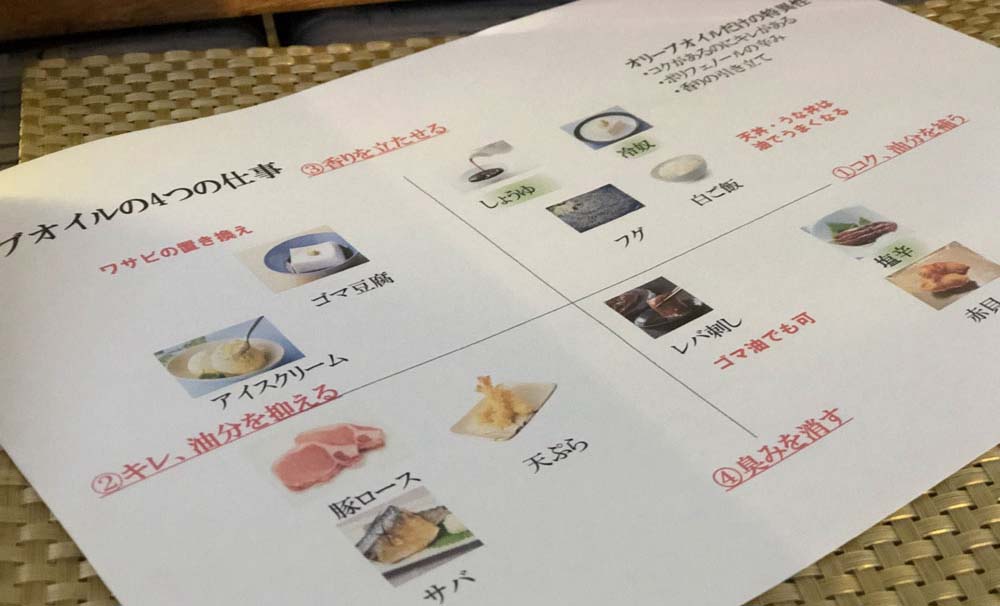

青草、青リンゴ、トマトの香り、などと評されるクセのないフレッシュな香り、喉を抜ける清々しいピリッとした辛味が特徴のミッション種のオリーブオイルを選んだのは、ひとえに日本人の舌に合うオイルだと考えたから。「子どもの頃から豆腐に塩昆布をのせて、ゴマ油をかけて食べるのが好きでね。オリーブ栽培を小豆島で学び始めた頃、このゴマ油をミッション種のオリーブオイルに変えてみたんです。するとオイルが豆腐の豆の優しい味わいを引き立てててくれて、豆の香りをどんどん膨らませていってくれたんです。感動的に相性がよかった」

カリフォルニアを起源とするやや小粒のミッション種は小豆島ではメジャーな品種。オリーブ栽培は摘果回数が少なく、樹勢も丈夫なため、十分な日射量や寒暖差などの生育条件が合えば手がかからないといわれるが、ミッション種は炭疽(たんそ)病に弱く、発症すると身は黒く変色し、欠陥臭を引き起こす。木は高く上へと成長し、山間にある澳オリーブはやや多湿で害虫にも常に気を配らなければならない。虫を寄せ付けないよう「一年のうちでもっとも過酷」という夏の草刈りも必須だ。

「多品種栽培や完熟オリーブを収穫して収穫期を長くとる方が労働力も分散するし、経済的にも安定するとは思う。でも日本人の食事との相性を確信していたから、ミッション種の早摘みオイルしか作りたくなかった」

世界共通のオリーブ農家のジレンマ

澳さんのオリーブオイルはまだ実がガリガリの若い頃に収穫する”超・早摘み”。実が若い頃に収穫するのは、その方がフレッシュで青々しい香りが強く、独特の辛味成分であるポリフェノール値も高いからだ。だが一方、早摘みすればするほど含油量は少なくなる。その差はどれくらいかというと、早摘みオリーブの搾油率はオリーブの重量の3~5%、完熟オリーブのオイルなら15~20%。その差3倍以上。つまり早摘みで香りのよいオイルを稀少な数量で製造するか、遅摘みでフレッシュな香りはないが丸みを帯びた味のオイルで一定の生産量を確保するか。ここがオリーブ農家最大のジレンマとなる。

質のよいオリーブオイルが高価なこと、品種限定品が少ないこともこうした背景がある。傷みやすく繊細な生のオリーブの果実を搾り、油を分離するだけのオリーブオイルは、添加も精製もしない。ゆえに落下後数日間経過した果実を搾油に混ぜたり、他国産のオイルを足したり、酸化した臭いをごまかすために精製したものは、E.V.オリーブオイルとして本来の味わいや機能も期待できないものとなる。

オリーブの実は木から離れた後、すぐに酸化が始まる。澳さんは収穫後、4~6時間以内に搾油する。IOC (国際オリーブオイル理事会)で基準とされるE.V.オリーブオイルは収穫後72時間以内の搾油なので、比べると随分早い。

「限界に挑戦しています(笑)。例えばこの農園なら100キロの実を手摘みで収穫するのに最低2時間かかる。マシンに入れて練り込む工程に1時間。遠心分離機で油と水分と固形物に分ける作業に1時間。最短で合計4時間後の搾油です」

搾油以降も、高温、紫外線、酸化をどこまで避けられるかが品質を左右する。搾油時はオリーブのペーストを26度以下に維持し、ペーパーフィルターでろ過した後はステンレスタンクに詰めて27度以下の倉庫で保管する。

いつでも“WELCOME”な農園

目指すオイルが明確だった澳さんのオリーブオイルは初リリースからわずか3年で名のある賞を受賞する。だが世には送り出したものの、最初は思うようには売れない。売れ始めても数量が全く足らない。完全な機会損失である。そのため経営は常にギリギリ。従業員は常駐スタッフ1名、あとはパートナーと澳さん2人の労働力で回さねばならない。そこで見つけたのが無償の農作業希望者を募集するサイト「World Wide Opportunities on Organic Farms(通称ウーフ)」だった。

「収穫期だけでもどうにか人員を増やしたいと、悩んでいた時に見つけました。“待望の働き手だ!”と飛びついた(笑)」。ウーフのシステムは農場で働き、無給で労働力を提供する代わりに、現地で食事や宿泊場所を提供してもらうというもの。1971年イギリスで始まり、日本でも1994年に誕生。全国に400カ所以上の受け入れ先が登録されている。ほとんどは、海外からの旅行者やワーキングホリデーの若者で、2~3週間収穫をしながらゲストハウスに泊まる。これが人好き、異文化交流好きな澳さんの性に合った。

ウーフを通じたリピーターは着々と増え、芸術を志す若者が次第に農園に自分たちの足跡を残すようになった。フランス人アーティストは農園の看板を制作し、フランス女性画家はトイレに壁画を残した。農地に隣接する倉庫は、著名な鉄作家が工房として活用。澳オリーブには頻繁に人が行き交い、新鮮な空気が流れ込んだ。

人が人を呼ぶ。農園にはオリーブ畑を眺めながら食事ができるようキッチンを設け、様々なシェフが澳オリーブオイルを使って腕を振るい、ダンサーや音楽家を招いたイベントも頻繁に開催した。古民家を改造したゲストハウスも整え、キャンプ、グランピングなど、余暇を楽しむ人々も集った。

初摘み・ノヴェッロで祝おう!「ラ・クレリエール」の収穫イベント

2022年の収穫シーズンが本格化する少し前の9月末。農園のキッチンには東京・白金「ラ・クレリエール」スタッフが集結。一般の参加者15名とオリーブの収穫体験を行い、ランチ、ディナーにはラ・クレリエールの料理を振る舞った。収穫は10時からレクチャーを受けて休憩を挟み、4時間足らずの稼動だったが、収量は88キロ。それが16時頃には3キロのオイルとなった。約20人総出で朝から稼働して搾油率が4%の成果だ。手摘み、早摘みのオリーブオイルの値段の高さは相応だと納得できる。

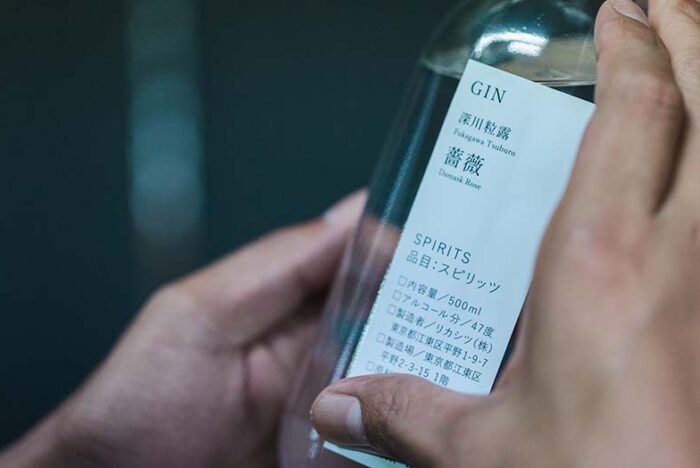

初摘みのオリーブオイルはノヴェッロと呼ばれ、無濾過のまま美しいエメラルドグリーンの色と香りを贅沢に愉しむ。ワインでいうボジョレー・ヌーヴォーだ。

数年前から澳さんのオイルを使う柴田秀之シェフ。以前は完熟オリーブのオイルを使っていたが、澳オリーブオイルで早摘みのオイルの魅力に目覚めた。「やわらかく熟れた甘い白桃と生ハムを合わせた、僕の夏のスペシャリテ『桃のガスパチョ』が、フレッシュな青みのある澳オリーブオイル数滴のおかげでいい表現ができたんです。そこから澳さんのオイルの生かし方が見えてきて」。以降ラ・クレリエールでは手放せないオイルとなっている。

ディナーの1皿は、神経締めにしたオリーブハマチのカルパッチョ。ピペラードの上にオリーブハマチをのせ、フェンネルやオレガノ、ルッコラ、マリーゴールド、ミョウガ、ショウガなど香りをちらし、澳オリーブオイルと地元の甘夏を使ったドレッシングで仕上げる。オリーブの葉の粉末を加えたエサを食べて育つオリーブハマチは海水魚特有の匂いがせず、ハーブやオリーブオイルの香りと濁りなく調和する。

本物のオリーブオイルを作り続けることが、カルチャーを作る

和食とオリーブオイルとの相性のよさを説いてきた澳さんだが、今ではジャンル問わず実力派シェフたちに支持されている。「ブルガリ・イル・リストランテ ルカ・ファンティン」、「てのしま」、「紀尾井町 福田屋」、「naoto.K」。

シェフとのつながりは、かつて澳さんがミシュランガイドを片手に、直筆でシェフに宛てた手紙からはじまる。キラーフレーズは“素材を生かす”だ。「味を重ねて作り込む料理ではなく、素材のあり方に心を砕くシェフに宛てて書いていました。僕の作ったオリーブオイルは、きっとあなたの“素材を生かす”料理のお役に立てるでしょうと」。手紙に同封したオイルを試したシェフから連絡が入り、やがてシェフたちの口コミも広がった。

小豆島のオリーブ生産者の中には、海外を主力として事業展開する生産者もいる。ヨーロッパよりオリーブ栽培の歴史が浅い日本では、高価で質の高いオリーブオイルの味わいが浸透しづらい側面がある。香川産オリーブオイルは、日本のテロワールが表現されたオイルとして、ヨーロッパやアジアなどのトップシェフの間では一定の認知も獲得している。だが、澳さんはあえて国内に目を向けた。日本のテロワールが表現できるならば、むしろ自国で勝負したいと独自の販路を開拓した。

「一人だけで懸命に走っていても、気づけば周りに誰もいなかったなんてつまらないでしょう? いろんな人が農園に関わり合って、与えたり、与えてもらったりが続く農園がいい」

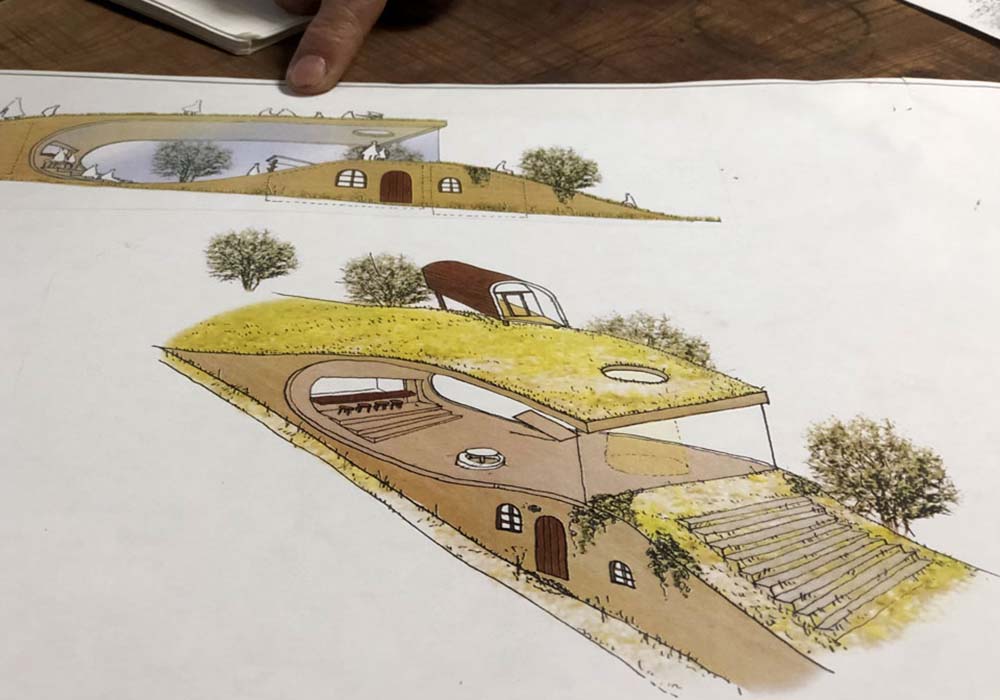

澳さんは近い未来のヴィジョンを描く。「まずはオリーブオイルのことをもっと多くの人に知ってもらいたい。オリーブツーリズム、アーティスト・イン・レジステンス(芸術家の滞在中の活動を支援する事業)や、同じ発想でシェフ・イン・レジデンスなんていうのも面白いね。今、建設予定の施設では、オリーブの葉や実の搾油かすを活用し、製パンやカフェ業界との連携も考えている」。オリーブ農園を起点に、澳さんの人を集めるアイディアは尽きない。

昨年(2021年)、香川県では国内初のオリーブの新品種が登録された。搾りかすや葉を活用した養殖や畜産など、オリーブを巡る循環型農業も盛んになり、オリーブの栽培地も全国でさらに増えるだろう。だがここ香川県はこの先も日本のオリーブ農業の先駆者として、発信地であり続ける。

「この地で、質のよいオリーブオイルをごまかさず、嘘をつかず、誠実に作り続ける」。それこそが、いずれ他の追随を許さないジャパニーズ・オリーブオイルのカルチャーになる。澳さんはそう信じている。

◎澳オリーブ

香川県高松市西植田町4532

☎080-1623-7772

https://www.okiolive.com/

関連リンク