サバイバルレシピ14 新潟「打ち豆」

豆料理のハードルを下げる!今すぐ使える時短豆

2023.04.20

text and photographs by Masako Naito

連載:サバイバルレシピ

食糧難、災害時をどう乗り越える?

人口爆発による食糧難や自然災害で、これまで当たり前にあった食物が手に入らなくなったとき、求められるのは限られた資源でサバイブする「生きる力」です。日本各地に残る保存食、発酵食、郷土食に、自然の恵みを無駄なく食べつなぐためのサバイバル・テクニックを探ります。

目次

作付面積全国1位。“枝豆県”新潟に伝わる保存食品

新潟をはじめとする日本海側の降雪量の多い地域に伝わる「打ち豆」。水に浸してやわらかくした大豆を平たく潰し、乾燥させた食材だ。長期保存ができ、大豆100%、無添加で、良質なタンパク質を摂取でき、栄養価も高い。

今では市販品を購入できるが、昔は、各家庭で、晩秋に収穫した大豆でまず味噌を作り、残った大豆を打ち豆に加工して、長い冬を過ごすための貴重な保存食にしていた。粒のままの大豆と違って薄く伸ばしているので、戻す必要がなく、だしも出やすく、短時間で火が通り使い勝手がよい。味噌汁の実をはじめ、煮物、酢の物、炒め物などいろいろな料理に使われている。

短時間で火が通り、だしもよく出る打ち豆。味噌汁、ひじき煮、切り昆布の煮物などの和食にとどまらず、カレーやスープにパラリと加える人も。

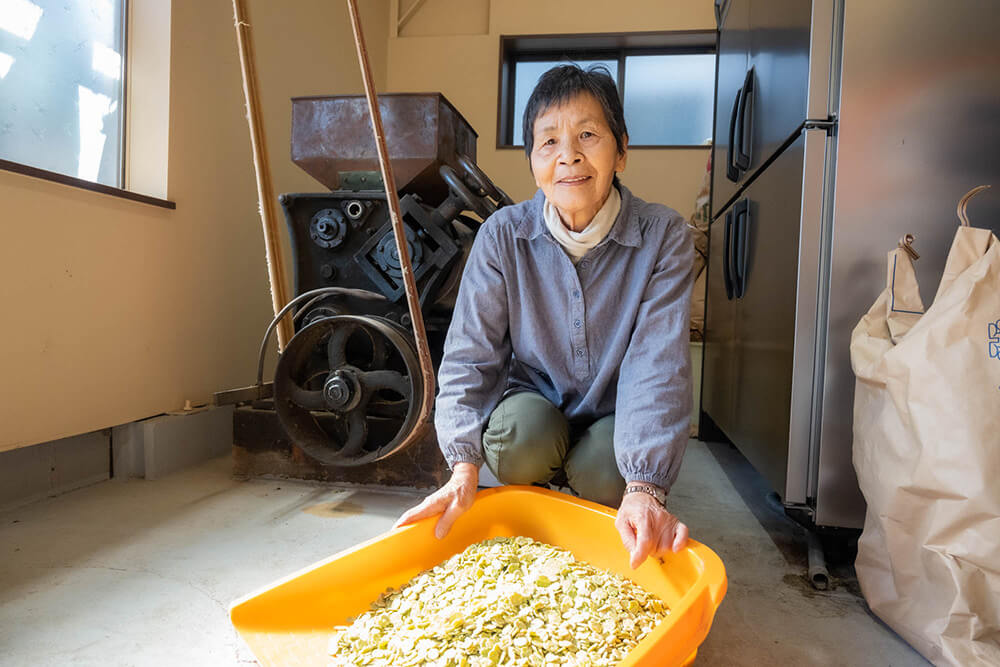

未熟の大豆、つまり枝豆の作付面積全国1位の新潟県では、5月から10月頃に渡り、多くの品種の枝豆が栽培されている。新潟市秋葉区の農家、「タカツカ農園」の髙塚ヒサミさんは「肴豆(さかなまめ)」という品種で大豆を作り、打ち豆に加工している。

肴豆は新潟県長岡市の長岡野菜に指定されている枝豆で、甘味と旨味、ゆでたときの香りの強さが特徴。9月下旬から10月上旬の数日間しか収穫できない品種だそうだ。「肴豆は、“お歯黒”(芽や根が出てくる部分)が黒くなく、豆自体も薄緑色なので、肴豆の打ち豆は、料理にしたときにきれいに見えます。味も一番おいしい」と髙塚さん。

髙塚ヒサミさん。新潟市秋葉区で米、柿、野菜を中心に「暮らしの近くにある農産物」を作る「タカツカ農園」を家族3世代で営む。農業体験事業、農作業のワークシェアなど地域と協働した取り組みも積極的に行う。

晩秋、枝豆の枝葉がカラカラに乾いた状態になって収穫したものが大豆。枝豆の作付面積全国1位の新潟県では、夏に収穫する枝豆と同じ豆を晩秋に大豆として収穫している。

「肴豆は栽培が難しくてね。枝豆の中でも高級な品種で、なかなか収量もとれないのよ」と髙塚さん。

他の品種(右)で作った打ち豆は “お歯黒”が目立つ。

水分を含ませてつぶす。「打ち豆」の作り方

打ち豆を家庭で作る場合は、数時間から半日ほど水に浸してやわらかく戻した大豆を一粒ずつ石臼の上にのせて木槌で叩いて平らにつぶし、天日で乾燥させる。

機械を使って打ち豆を製造・販売するタカツカ農園の場合は、①収穫した大豆を10分ほど水に浸して水を含ませる。②水を切り、24時間おいて水分を豆に行き渡らせる。③程よくやわらかくなった豆を機械で平らにつぶす。

昔、菜種油を搾るために使われていた機械から一度にたくさんの打ち豆が出来上がる。「昔みてに1粒ずつつぶしてたら日が暮れるからねぇ」と髙塚さんは笑う。

打ち豆を作る機械はヒサミさんがお嫁に来た頃から使われていて、今も現役。

髙塚さんの打ち豆は地元の小学校の給食にも使われているそうだ。「孫がね、今日ばあちゃんの作った豆が出たよーって言ってくるのが、嬉しくてね」。昔から使われてきた機械を今も違う形で使い続けていること、そして、その機械で作られた打ち豆を地域の子供達が食べることができているということが、とても素晴らしく感じられた。

[作り方]

[1] 戻した大豆を24時間おく

大豆をよく洗い、10分程度水に浸ける。水を切り、24時間おいて豆をやわらかくする。

[2] 平らにつぶす

大豆を機械にかけ、平らにつぶす。

[3] 完成

長期保存する場合は、完全に乾燥させる。

タカツカ農園では、調理時間を短縮できるよう、完全に乾燥させない。(長期保存する場合は冷凍保存を)

保存食を駆使して冬を越す。郷土料理「煮菜(にな)」

昔から食べ継がれている打ち豆を使った新潟の郷土料理「煮菜(にな)」がある。畑が雪に覆われ青菜がとれない冬場に食べるための保存食、塩漬けの菜っ葉(主に体菜<たいな>)を使って作る家庭料理だ。漬けた菜っ葉の塩味とだし、素材の味が合わさって、滋味深く優しい味わい。地域や家庭によって使う菜っ葉、加える具材、だしや味付けは違うが、打ち豆を加えるのはどこでも共通だ。

[材料](作りやすい分量)

塩漬けの菜っ葉(今回は体菜)・・・500g程度

打ち豆・・・ひとつかみ

油あげ(細かく切る)・・・2枚

ちくわ(細かく切る)・・・3本

煮干し・・・30本

だし汁・・・1L

味噌・・・適量

[作り方]

[1]菜っ葉を2〜3cmほどの大きさに切る。

[2]菜っ葉を鍋に入れ、水をひたひたにかぶるくらい入れる。火にかけ、時々かき混ぜながらやわらかくなるまでゆでる。

[3]ザルにとり、水が入ったボウルに移して塩抜きをする。2、3回水を変え、ちょうどいい塩気になったら、ザルにとる。

[4] 鍋に打ち豆、油揚げ、ちくわ、煮干しを入れ、だし汁を加える。

[5] 鍋を強火にかけ、沸いたら中火にし、打ち豆が煮えるまで5分ほど煮る。

[6]打ち豆が煮えたら、3の菜っ葉を加えて沸かす。

[7]味噌を加える。

仕上げに味噌を加える。酒粕を加える家庭もある。塩漬けの菜っ葉の漬かり具合や塩気の抜け具合で調整して作るとよい。

煮菜に入れる具材は各家庭によって様々。今回入れたちくわをはじめ、ニンジン、こんにゃく、かまぼこ、豚肉などを入れる家庭もある。

<打ち豆を購入できる場所>

◎タカツカ農園

新潟県新潟市秋葉区善道町2-11-29

☎ 0250-22-0775

◎道の駅花夢里にいつ「新鮮組」

新潟県新潟市秋葉区川根438

☎0250-21-6633

◎ベジらンドにいつ

新潟県新潟市秋葉区新津東町3-9-26

☎0250-21-1183

◎いくとぴあ食花「キラキラマーケット」

新潟市中央区清五郎336番地

☎025-384-8487

内藤雅子(ないとう・まさこ)

新潟県出身、在住のカメラマン。地方情報誌を発刊する出版社専属カメラマンを経て、独立。新潟を拠点に料理、人物、地域、建物、取材インタビュー写真等、広告写真を中心に活動中。毎年秋頃には主催イベント「Sunday写真館」を開催し、毎年たくさんの家族写真を撮り続けている。

購入サイト

関連リンク