ダイジェストでお届けします!

料理通信社主催“食×SDGs”カンファレンスレポート

2020.01.09

photographs by Hide Urabe, Shinya Morimoto

11月27日、料理通信社は「食×SDGs」をテーマにカンファレンスを開催しました。

平日にも関わらず来場者は400人近くにおよび、料理人や食関連の企業、食に関心の高い人々が、未来の食に関して、多様なアプローチで活動する登壇者の講演やトークセッション、ワークショップを通じて、考えを深めました。

食を取り巻く環境を知ることは、地球の今を知ること。現状の認識、見つめるべき全体の理想、進めるべき個々の取り組み、これらを各分野のスペシャリストたちのあらゆる視点の話からつなげていきます。

未来への想いを響かせ合う。

最初のトークセッションは、今秋、サステナブルファーム&パーク「KURKKU FIELDS」を開場させた音楽プロデューサーの小林武史さんと和歌山で野菜栽培から手掛けるレストラン「ヴィラ アイーダ」の小林寛司シェフです。アーティストとして、料理人として、食の未来への想いを語りました。

2人の出会いは、小林武史さんプロデュースによる「Reborn-Art Festival」に、小林寛司さんが会長を務める「いただきますプロジェクト」が参加したこと。会えば深夜3時まで各々の描くヴィジョンについて語り合う仲。

9.11をきっかけとして、環境プロジェクトなどに融資するap bankの設立に始まり、サステナブルを経済活動の中で実践するクルック、農業法人耕すを経て、「KURKKU FIELDS」へと活動を展開してきた小林武史さんは、「経済の暴走によるダメージから回復するためになにをすればよいのか。次の世代にバトンをつなぐために、いま必要なのは“正直な活動”だと思う」と言います。「KURKKU FIELDSは光と一緒に進む場所」。その根底にあるのは「僕たちは太陽のギフトで生きている」との考え方であり、それは若き日、小林さんに影響を与えたジョン・レノンの「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」につながるイメージとのエピソードは、持続可能な社会実現への思いが深く長いことを物語ります。

「KURKKU FIELDSを、命のつながり、命のてざわりを感じられる場所に」と語る小林武史さん。

一方の小林寛司さん。開業20周年を機に1日1組限定にして、畑との向き合いの密度を高め、長く続けられる働き方を選択しました。そんな生き方のベースを形作るのは、イタリア修業時代に経験した「そこにあるものを使う」という、風土と一体化した料理のあり方です。「たとえば、南イタリアではカスタードにバニラではなくレモンを入れる。ここにないものは使わないんですね。そして、大地からもたらされた恵みは無駄なく使い切る」。

畑と厨房に境目がなく、大地とつながった小林寛司シェフの料理を「シームレス」と小林武史さんは評する。

2人に共通するのは、農と食をひとつのつながりとして捉える姿勢。そして、イメージを周囲の人々と共有して響かせ合おうとする意志です。

「KURKKU FIELDSが台風の被害にあって、エネルギーの自給に本格的に取り組み始めた」と話す武史さんに、「いつも先のことを考えていますよね」と寛司さん。

ガストロノミーとは「より良い食べ方の探求」。

続いては、料理通信社から編集主幹の君島佐和子が「ガストロノミーの再定義」について語りました。

「ガストロノミー」という言葉の意味が「美食学、美食術」から「より良き食べ方の探求」へと変化している状況を解説。「より良き食べ方の探求」の具体的な事例を挙げつつ、背景にあるのが、ガストロノミーを推進力として社会の変革を起こそうとする世界的な動きであると指摘しました。

「自然環境と生産現場を併せ持つ地方こそが、トータルでガストロノミーを実践・表現できる場になる」。

企業として、料理人として、信念をもった取り組みのかたち

3つめのセクションでは「パタゴニア日本支社」パタゴニア プロビジョンズ統括マネージャー近藤勝宏氏と東京・池尻大橋「レストラン・オギノ」の荻野伸也シェフのトークセッションです。企業を主体としながら、今ある環境問題に対して真摯に向き合い、実にスピード感と信念を持って取り組む、パタゴニアのビジネスが生まれたサイドストーリーを語ります。

パタゴニアのよどみないビジネスは、社員で共有するミッション“We’re in business to save our home planet.”も鍵となる。

「きっかけは1988年ボストンのニューベリー・ストリートの直営店で女性が頭痛を訴えたことでした」。そこから空気中のホルムアルデヒドの検出、発生元のコットン製品に仕上げに使う化学薬品……「たどり着いた先はガスマスクをつけた綿畑の農家。彼らは収穫のために枯葉剤を巻き、そこでは当然にがんの発生率も高かったのです」。これを機に、パタゴニアの経営方針は一気に環境へ配慮したものへと舵を切ります。製品ライン全体でオーガニックコットンの採用に踏み切ったことを皮切りに、環境危機に対する変革を目指し農業分野での取り組みを重ね、数年前、食の流れを修復するための解決策を探る試みとして食品部門「パタゴニア プロビジョンズ」を立ち上げます。

環境の変化を肌で感じ取る、サーフィンを愛する近藤勝宏氏。

当日ブースで来場者の注目を集めた「パタゴニア プロビジョンズ」の製品。全製品、持続可能な農業や調達方法にコミットしている。

一方、荻野さんは料理人を続けてきて、思うところがあったといいます。それは「実体験が足りない」こと。料理の仕事をする上で、何かが足りない。何が足りないのかさえ、わからない。これはひとえに、自分が食べ物になる前の現場での圧倒的な「体験」が足りないことに起因しているのでは、と感じたといいます。「野菜を育てること。収穫すること。鳥が死ぬこと。動物が死ぬこと。人が死ぬこと。だって、僕らは死んだものを食べて生きているのだから。」

「太らないニンジン、スが入るインゲン。甘くないトマト。霜で全滅する葉物……」。すべて携わって初めて気づく、と荻野シェフ。

従業員の最低賃金、週休2日の確保など雇用も整備し、ようやく自らの店に「オーガニック」と冠した。

畑を耕し、自然栽培で野菜を育てる。狩猟免許を取得し、家畜は部位ごとに使う。すべてが自然との対峙なしには得られない「体験」となる。レストランで使いきれない部分は、自身が営む惣菜屋で使う。食に関わるすべての問題を“自分ごと”としてとらえるために行動を起こしています。

健康格差のない社会 −糖尿病対策からのアプローチ−

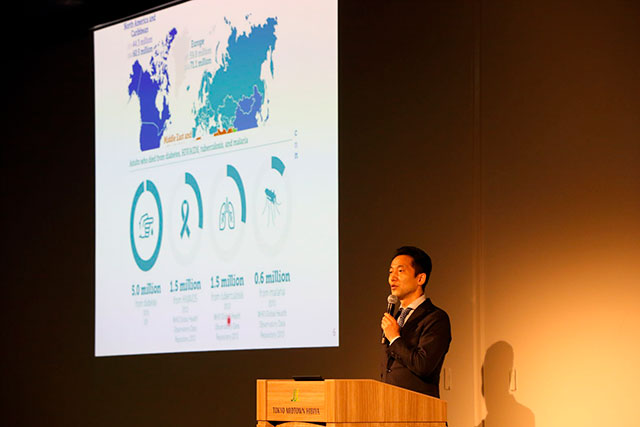

昼食休憩を挟み、4つめのセクションの登壇者は、環境から少し離れて、目の前の食事から未来を考えていきます。話してくれたのは食べる喜びが損なわれがちな糖尿病治療において、いかに生活の質をあげるか、また糖尿病自体を予防できるかを研究する北里研究所病院 糖尿病センター長の山田悟医師です。

北里研究所病院 糖尿病センター長の山田悟医師。低糖質の食事方法をシェフにも広める活動も行う。

「2019年、世界の糖尿病の人口は4億6千3百万人に達し、2000年時点の1億5千1百万人から、たった18年で3億人も増えたと国際糖尿病連合は報告しています。この深刻な自体に、私たちは糖尿病対策にいまこそ一致団結しなければならないのです」といいます。

糖尿病治療においては一人あたりの医療費が600万円にのぼることも。その上、すさまじい食事制限が行われ、その効果がとても低いことがデータで示されている。

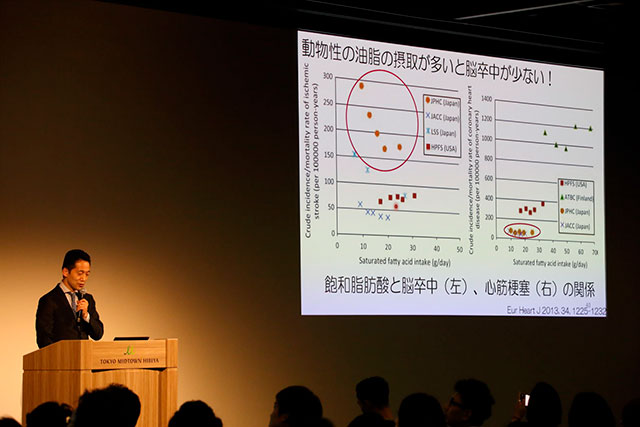

「現代人には、ロカボを選択すべきエビデンスがある」と語る山田氏。

山田氏が提唱するロカボの特徴は、1食の糖質量を20〜40gに抑えれば、タンパク質、脂質、糖質を除く炭水化物の制限はなく間食も1日に糖質10g以内ならOKというものです。ロカボの考え方においては「腹八分目が間違いであり、無謀なカロリー制限食は骨密度をさげる」。「パンだけを食べるよりも、おかずやお酒と一緒に食べるほうが血糖値があがらない」。臨床研究の成果を示しながら、食後血糖値のコントロールがいかに人生を豊かにするか、を示していきます。

食や農を取り巻く課題解決に寄与する宇宙のテクノロジー

最後の登壇者は、目線をさらにスコーンとはるか遠くへ。「宇宙」分野の専門家2名によるトークセッションです。宇宙開発や技術がカバーでできる社会課題の領域は、食に関わらず、実に広範囲に渡るといいます。

まずは宇宙航空開発研究機構(JAXA)や欧州宇宙機関(ESA)にてロケットの研究開発と打ち上げや国際連携に従事し、現在は慶應義塾大学大学院にて社会技術システムのデザインやマネジメントを専門に教鞭を執る神武直彦教授によるお話しです。

軽快なトークで語ってくれたのは、システム思考とデザイン思考を掛け合わせることによる社会課題解決アプローチと、ご本人がリードされている人工衛星を利用した様々な取り組みです。

慶應義塾大学の神武直彦教授。笑いを交えた話で会場を沸かせた。

例えば、マレーシアのあるプランテーション企業との国際連携のケースでは、農場の生産性をいかにあげるかが課題。農場を“ポケモンGo”さながらに敷地面積あたりの最適な位置に苗を植えられるシステムを実現し、収益の増加を図るなど、人工衛星やドローンを使った農業支援のほんの一例を語ります。

アスリートや子供の身体能力の把握、向上にも宇宙のテクノロジーを活用している。

宇宙滞在を見据えた、食の循環

続いては宇宙からもうひと方。防災×宇宙の視点から新たな事業創出や社会課題解決に取組む「BOSAI SPACE FOOD PROJECT」、世界初の宇宙食料マーケット創出とSDGs目標達成の双方を目指す「Space Food X」を推進するJAXAの菊池優太さんからの話です。

JAXAの菊池優太さん(右)。

月面の移住計画、宇宙でのロボットの遠隔調理、宇宙での地産地消の農場の計画など、菊池さんたちの目線ははるか先へと進んでいる。

「地球からみると“better”なことも、宇宙からみると“must”なことが多い」と語る菊池さん。昨今叫ばれる持続可能な食のあり方は、宇宙では問答無用で必要なこと。食べ物を残さず食べきる、排出した尿などの水分を浄化して飲料に変えるなど、あらゆるものを循環させること。資源が限られるなど制約が多く、閉鎖的な極限環境である宇宙での生活で実際に必要となる技術は、そのまま地球上でのサステナブルな食の未来のための技術となります。

菊池さんの話によると、民間企業による宇宙旅行はもうまもなく始まる、とのこと。

土地に根をはる。

クロージングセッションでは、徳島県神山町、人口5,300人、農業従事者の平均年齢71歳という町で、「地産地食」を合言葉に、農業と食文化を次世代へつなぐ「フードハブ・プロジェクト」を進める真鍋太一さんを迎えました。実際に神山町に移住して6年となる真鍋さんが、地域で暮らす人々とともに向き合う「日常の食」、あえて言葉に出さずともそこに当たり前のように横たわる「サステナビリティ」を踏まえ、主催者である我々が考える「SDGs」について伝える場となりました。

「フードハブ・プロジェクト」支配人の真鍋太一さん。

現在神山町でフードハブが運営する食堂「かま屋」の昼食の自給率は56%を誇ります。「現代社会に生きる私たちは、均一化された食文化の中で、それぞれの土地に愛着を持つ ≒ 根を張るきっかけを失ってしまっているように思う」と真鍋さん。「働く=食べるを踏まえて、食べるために働き、働くために食べる。その循環を意識したい」と語ってくれました。

当日のランチは、荻野シェフがパタゴニアプロビジョンズの食材を使ったまぜごはんやコロッケ、「KURKKU FIELDS」の平飼い鶏の煮卵などが詰めたランチボックスを、交流会では東京・代々木上原の人気レストラン「QUINDI」が料理を手がけました。地域の文化を守ろうと在来の種を守り伝え継ぐ生産者による固定種野菜などで作られた料理を立食で囲み、参加者たちはフランクに意見を交換し合いました。後ろ髪をひかれるように、カンファレンスは賑やかに終了しました。

荻野シェフがパタゴニア プロビジョンズと「KURKKU FIELDS」のオーガニックな食材を使って用意してくれたランチボックス。クルックフィールズの水牛乳チーズ職人・竹島さん自ら、水牛によるモッツァレラをふるまった。

「食材を使い切ること」「できるだけゴミを出さず食べてもらえること」を、工夫し考案してくれた「QUINDI」チームのお料理。

休憩時間では、様々なジャンルの参加者たちが交流を楽しんだ。

<NEWS>

本ダイジェストに続き2020年1月に、各講演内容に迫った記事を個別に発信します。

また雑誌『料理通信』3月号(2020年2月6日発売)でも、本カンファレンス報告を第2特集として組むことが決定!どうぞお楽しみに!