「安心」の日本酒を 有機日本酒

[栃木]未来に届けたい日本の食材 #26

2023.03.09

変わりゆく時代の中で、変わることなく次世代へ伝えたい日本の食材があります。手間を惜しまず、実直に向き合う生産者の手から生まれた個性豊かな食材を、学校法人 服部学園 服部栄養専門学校理事長・校長、服部幸應さんが案内します。

連載:未来に届けたい日本の食材

栃木の酒蔵は各々が地元に強く、ほとんど地元消費されるのが特徴。那須の扇状地にある旧・湯津上村(現・大田原市)は清水に恵まれ、昔から酒造りに適した土地です。

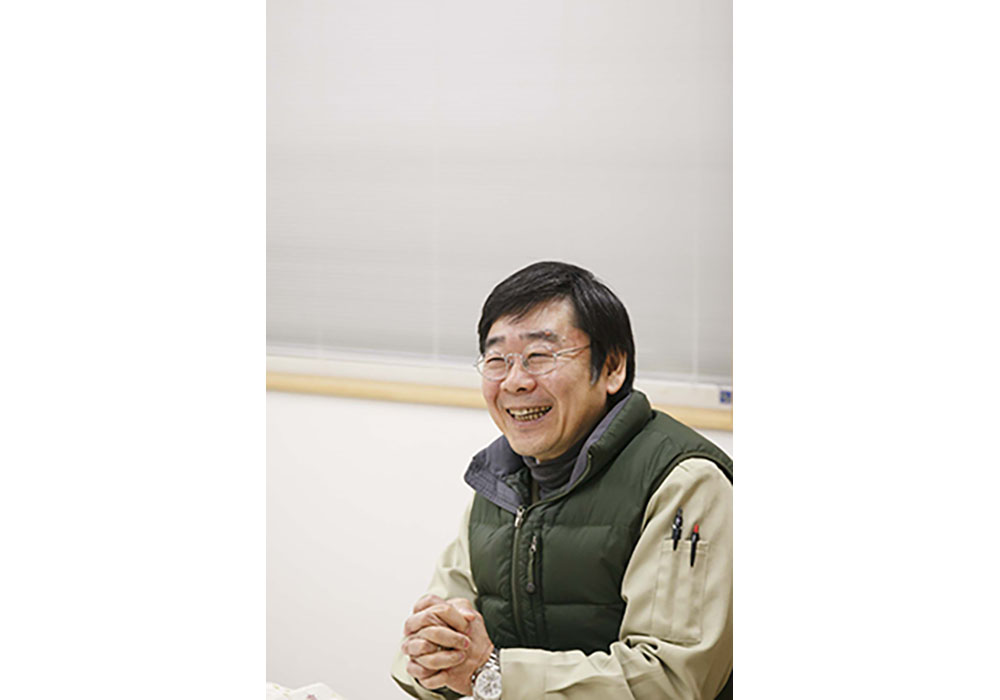

真摯に有機日本酒造りに取り組む3代目社長、尾崎宗範さんを訪ねました。

社長の尾崎宗範さん。地元に愛される普通酒から世界を視野に入れた有機まで。飲む人に寄り沿う柔軟な酒造りが信条。

熟成が前提の日本酒は、賞味期限もなく、またアルコールが含まれるので食中毒菌の心配もない、もともと「安全」な飲み物。でも、そこにさらなる安心を追求したいと、有機日本酒造りを始めることにしたのです。

きっかけは、特級、一級、二級という級別制度の廃止です。長年続いた級別が無くなることに業界全体で試行錯誤をしている時、地元の酒屋さんの役に立ちたいと、勉強会を開催しました。そこで出会った若手の酒屋さんと1996年に「自分たちが自信を持って売れる酒を造りたい」と「栃木」をキーワードに「米作り、酒造りの会」を立ち上げました。

その中で、「安心」なお酒として「有機」という言葉も出ましたが、当時はまだ有機の規定も法規制もなく、社会でも認知されていない時代。2001年に有機JAS法が施行されたのを機に勉強を始め、05年に認定を取得、翌年、有機日本酒を初リリース。その後、アメリカとEUの認定も取得しました。一度認定されても1年に1回以上、調査を受け、合格しなければ認定事業者として継続することができない仕組み。現在(2017年)、日米欧の認定を持っている酒蔵は日本で3蔵のみです。

ところで、どうすれば、「有機日本酒」を名乗れるのか。それは、原料の米だけでなく、移送・輸送、製造段階の薬剤の使用、製造過程で触れるすべての道具に環境ホルモンを出さない材質を使用するなど、厳格に決められています。

判断はすべて人の五感で行う。写真(左)は蒸し上がった米を小分けにして、さらしで包み、蔵人全員で代わる代わる運び出すところ。タイマーや温度計を多用するが、すべて人の五感で判断する。近代化が進んでも、人にしかできない仕事はまだまだ多い。

那須はリンゴの南限、ミカンの北限とされ、寒冷でも雪が降らない住みやすい土地。井戸水も溜り水ではなく流れ水(伏流水)で豊かな水源が酒造りを支えている。

(写真左)有機米の倉庫は慣行品と混ざったり汚染されないように区別して厳重管理。精米も自社で行う。

(写真右)米の洗浄は二人一組で。洗う時間も、給水も秒単位で厳密に計る。

東日本大震災で被災し、仕込蔵と貯蔵庫を全て建て直すのを機に、薬剤を使用しなくても清潔に保てるように、天井・壁に至るまで水洗いできる素材とし、薬剤の使用を極力減らしました。同時に、蔵をなるべく平らにし、重いものはリフトで運べるように。そうすることで女性も酒造りに関われるようになっています。

温度管理や維持、計測といった機械が得意なことは機械に任せ、判断するのは人、という仕事の割り振り方など、わが蔵の「近代化」にもっとも寄与してくれているのが74歳になる杜氏です。みんなが反対する中、有機日本酒造りに挑戦しようと現場を導いてくれたり、PCの導入や蔵のリノベーションにいち早く動いてくれたのも彼でした。

いま、契約農家さんの酒米に加え、自分でも田んぼを探しているところです。有機米を効率的に確保しながら、休耕田を蘇らせ、日本の田園風景を健全な姿で後世に残していく。有機日本酒が環境に果たす役割は大きいと思います。

有機日本酒は純米酒、純米吟醸、純米大吟醸に加え、槽搾りや雫取りなど全7アイテム。

(写真左)室は震災を機に木からステンレスへ。定期的な燻蒸殺菌が必要な木の室と違い、洗浄しやすいことも薬品を極力使わない酒造りにつながっている。

◎天鷹酒造

栃木県大田原市蛭畑2166

☎0287-98-2107

https://www.tentaka.co.jp/

(雑誌『料理通信』2017年3月号掲載)

掲載号はこちら