生命力に溢れる自然農法の野菜「有機野菜&大豆」

[埼玉]未来に届けたい日本の食材 #56

2025.10.03

変わりゆく時代の中で、変わることなく次世代へ伝えたい日本の食材があります。手間を惜しまず、実直に向き合う生産者の手から生まれた個性豊かな食材を、学校法人 服部学園 服部栄養専門学校理事長・校長、服部幸應さんが案内します。

連載:未来に届けたい日本の食材

有吉佐和子の著書『複合汚染』にも登場する、自然農法・有機栽培の先駆者を父に持ち、自らも農薬と化学肥料を使わない農法を実践する須賀利治さん。野菜の瑞々しい味わいに感動します。

埼玉県児玉郡の生産者グループ「豆太郎」の代表も務める須賀さんを訪ねました。

時間が経つと、枯れていく

自然農法の野菜

父が命に関わるような大病をして、もう長くないと言われた時、自然農法の存在を知りました。1957年のことです。当時の日本は高度成長期。農業に、今では考えられない危険な農薬を使っていた。そこにも病気の原因があるのではと思ったようです。

ただ、祖父母はじめ、周囲からは反対の嵐。そして、始めたはいいが、試行錯誤の連続でした。でも、作った野菜を食べるうち、体調が次第によくなり、40キロまで落ちた体重も戻ってきた。自分の体を通し、自然農法に確信が持てたんですね。父はそれまで、養蚕、養豚もやっていて、近隣では一番出来がよかったのですが、すべてやめて、自然農法1本にした。生活は大変になったけど、健康を得ることができた。お陰さまで、父は80歳を越えた今も元気です。

畑に行ってみますか。畑は大小合わせて全部で7〜8ヘクタール。40種類以上の野菜を作っています。1カ所ではなく点在していて、30数枚あるでしょうか。その畑を全部回ると、1日50キロぐらい走ることになる。それを毎日やっているわけです。このあたり、上越に雪を降らした風が赤城山を越えて吹き下ろすので、冬は身を切るような寒さなのですが、晴天率が高く、日当たりがいい。さらに、利根川、神流川(かんながわ)、烏川が合流するため、きれいな水が年中たっぷりある。野菜を育てる環境としては悪くないんです。

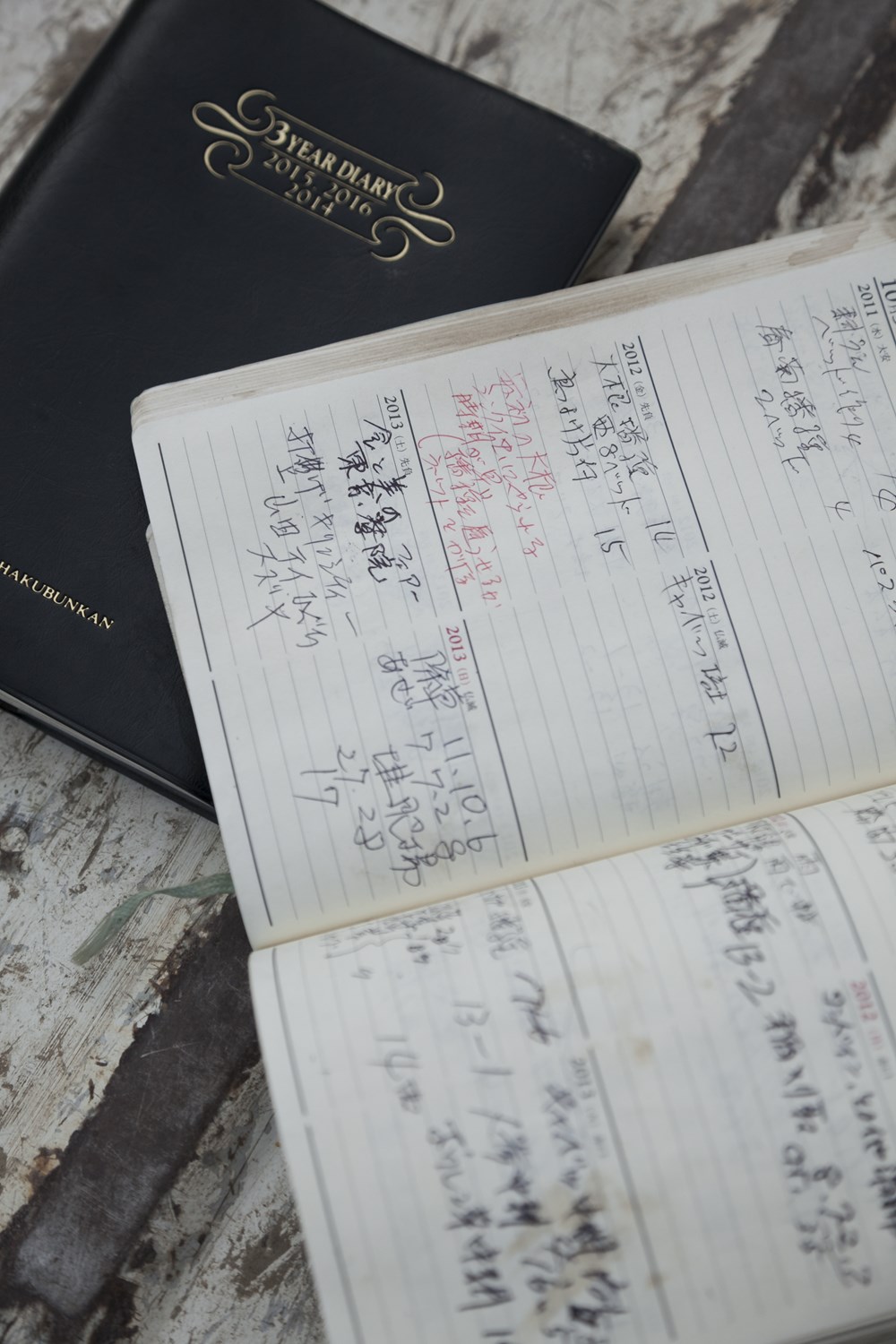

長いこと3年日記に栽培記録をつけているのですが、天候、種を蒔く時期など、こまめに記録しています。そのデータをもとに、天候の推移も照らし合わせつつ、種を蒔く日を割り出します。種蒔きが1日違うだけで虫が出たり、生育に大きな違いが出てしまう。同様に、除草にも適期があるし、収穫にも適期がある。未だに失敗もある。毎日が試行錯誤です。

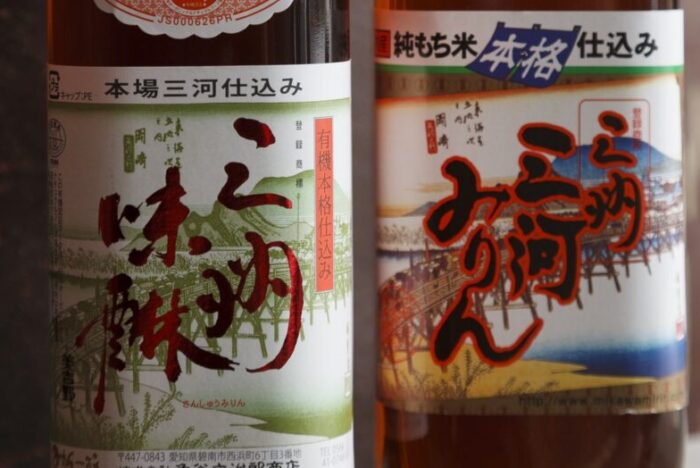

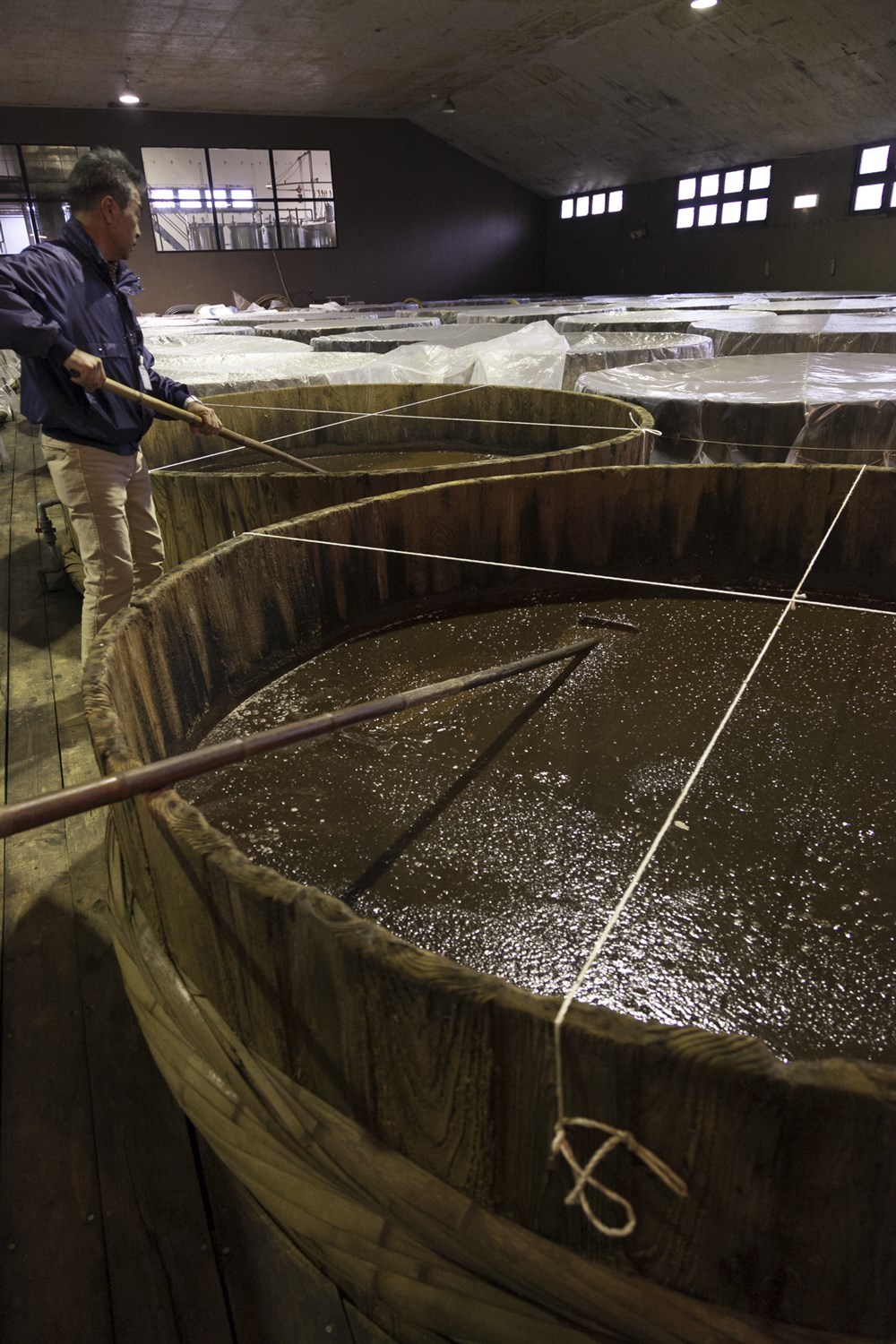

30年ぐらい前に、基礎整備のために土作りをやり直さないといけなくなり、土を育てるために大豆を植え始めました。大豆は根粒菌を持っていて、チッ素を自然界から取り込んで、土の中に固定してくれる働きがあるんです。その大豆の種を分けてほしいとヤマキさんを訪ねたのがきっかけで、タッグを組むことになりました。現在では、ヤマキグループの醤油や味噌に使われる大豆、米、小麦などの原料から、漬物用野菜や生鮮野菜を、「豆太郎」の仲間たちと作っています。

また、規格外の作物を用いた製品、つまり、6次産業にもヤマキさんと取り組んでいます。元気な野菜を使った漬物も旨いですから、ぜひ食べてみてください。

◎豆太郎(ヤマキ醸造グループ)

埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原955

☎0274-52-7070(月~土曜)

☎0274-52-7030(日曜、祝日)

9:00 ~ 17:00

(雑誌『料理通信』2015年2月号掲載)

購入はこちら

関連リンク