日本の食 知る・楽しむ

江戸みやげ えびせん「進世堂」 since the late 1800s

連載 ― 世界に伝えたい日本の老舗 服部幸應

2016.05.01

店の看板商品「江戸みやげ」は1袋140g入りで1080円。えびせんのエビは殻をとって身のみを使用するため、色は淡いがやさしい甘味が特徴。全9 種のどれもが、完成された味わいで、一度手を出すと止まらなくなる。

text by Michiko Watanabe / photographs by Toshio Sugiura

連載:世界に伝えたい日本の老舗

ぽりぽりカリカリ、止まらなくなるのが「進世堂」の「江戸みやげ」。淡い色のえびせんとあられの組み合わせですが、食べ進むうち、いろいろな味が飛び出して、楽しいことこの上なし。いし、上品だし、いくら食べても胸やけしない。えびせんといえば愛知が有名ですが、これはまさに江戸みやげ。昔ながらの味を守る6代目店主・杉江烈さんを訪ねました。

変わらぬ手間暇が生む、えびせんの味

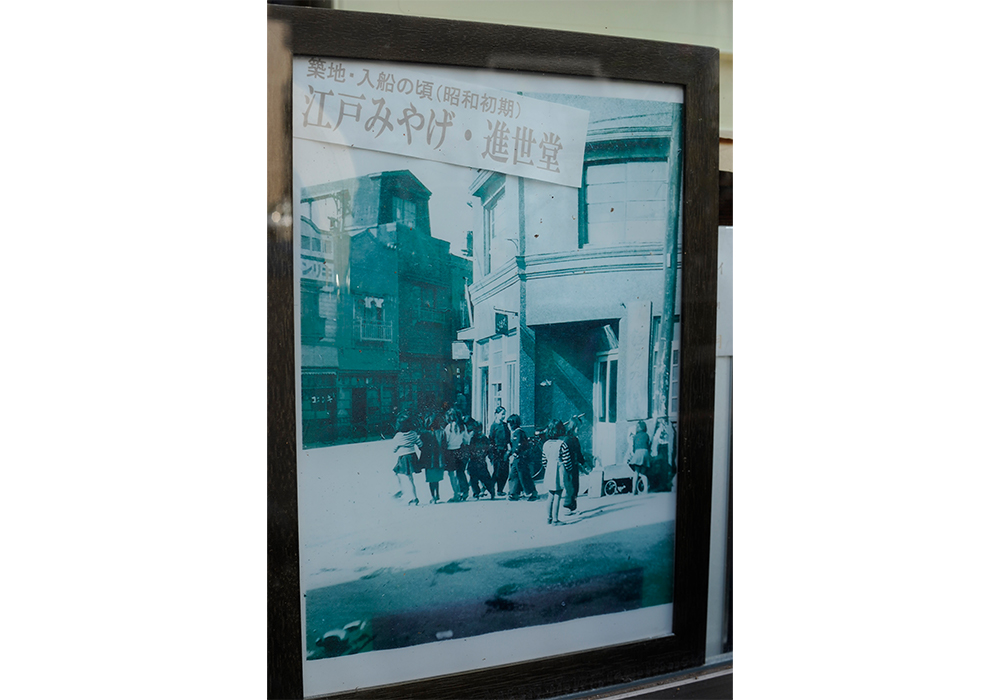

えびせんは愛知・三河湾で誕生したもの。あまり需要のなかった小さなエビをすり身にしてデンプンと混ぜ、焼き付けたのが始まりでした。それが江戸にも伝わり、築地入船あたりには、えびせん屋を始め、エビをおいしく食べさせる店が並んでいたそうです。実際、当店も先代までは中央区入船で営んでおりました。

昭和初期の店先。

現在の店先。規模もほとんど変わらず、老舗らしさを強調しない庶民的な店構え。

「江戸みやげ」に入っているのは、えびせん、茶巾(緑色)、たがね、のり巻き、ゴマ、醤油、揚げ餅、さざれ石、金蝶(昆布巻き)の9種。えびせんの色がピンクじゃなくて淡いでしょう。実は、エビの殻をむいて作っているんです。現在は、知多半島のアカエビと瀬戸内の甘いタカツメエビをメインに用いていますが、このエビ、大きくても2センチぐらいだから、殻をむくのは大変な作業なんです。

でも、品よく歯触りよく仕上がる。殻の味ではなく、身の味なんですね。だから、手間を惜しまず殻をむきます。これをミンチにし、小麦粉と混ぜてシート状に。それを干して剪断(断ち切って)し、乾かして生地が完成します。寒仕込みといって、寒い時期は乾きがいいので、冬は仕込みの最盛期。この生地作りまでの工程は、愛知の工房にお願いし、東京では揚げて仕上げるまでをやっています。

厚みのある包装紙に包み、紐でゆわえた昔ながらの包み方も今では新鮮。遠方への贈り物には箱入りが人気。

「あなたはぜったい運がいい」と書かれた赤缶は洒落のわかる人へ。主人曰く「今年は南南西におくと運気がよいそうです」。(※情報は2013年3月号掲載時のものです)

注文に応じて、綿実油と太白ゴマ油で揚げ、遠心分離器で油を切る。油は一流の天ぷら屋さんと同じものです。温度は天ぷらより少し高め。ふわっと揚がるものの、もたもたしていると色づいてしまうので、気を使います。えびせんはあまりに完成度が高いため、改良の余地が見当たらず、代々継ぐ者としては、おもしろみにかけますが、「江戸みやげ」に入るあられや餅米は、常に改良を重ねています。考え得る中でいつもベストを求める。そのための努力は惜しまないつもりです。

たとえば、餅米は新潟の棚田で、幻といわれる「しめはり餅米」を田植えし、永田農法で栽培してもらっています。この米、大正時代の米を完全復刻したもので、粒は小さいが、甘味がしっかり出る。これで煎餅も作り、また、大福も拵えています。

「おできと煎餅屋は大きくなるとつぶれる」。これは先代がよく言っていた言葉ですが、最上の素材を使って、こんなに手間暇かけてたら、これから先も大きくなることはなさそうです(笑)。

「年末には餅をついたり、懇意にしている生産者が送ってくれる旬の果物を並べたり、季節感が出にくい分いろいろやっています」と6代目の杉江烈(たけし)さん。

店先の大福も自家製。つぶあん、こしあんに冬は柚子あんが加わる。1個130円。餅米の深い甘味が、あんの甘さをやさしく包む。

◎進世堂

東京都品川区西五反田7-8-10

☎03-3491-3092

9:00~19:30

不定休(土曜は~18:30)日曜、祝日休

JR,東急池上線五反田駅より徒歩7分