ミツバチ目線で森を巡ると見えてくる。多様性から生まれるレジリエンス。

「生きる力を養う学校」第4回

2023.10.02

text by Sawako Kimijima / photographs by Shinya Morimoto

最近、草花を採集して自家蒸留する人が増えたり、オーガニック農家が畑の隅に巣箱を置く“小さな養蜂”が広まったりと、植物との付き合い方が進展しています。2023年9月10日に開催した「生きる力を養う学校*」第4回のテーマは、「植物のある暮らし〜養蜂と蒸留〜」。草木の恩恵を体感する数々のプログラムのなかでも“ミツバチ目線の森探索ツアー”は圧巻でした。

*クルックフィールズと料理通信がタッグを組んでお届けする食のプログラム

目次

ミツバチになると、違う景色が立ち上がる

ミツバチ目線の森探索ツアーの案内役は、千葉県市原市で養蜂と野菜の有機栽培を営む「ONE DROP FARM(ワンドロップファーム)」の豊増洋右(とよます・ようすけ)さん。クルックフィールズの前身となるオーガニックファーム「耕す 木更津農場」の立ち上げに尽力したクルックOBです。2018年に独立し、市原市の山間部で養蜂と有機農業を行ないながら、“蜜源”としての森の維持にも取り組んでいます。

「養蜂を始めるきっかけは土づくりでした。宅地開発に頓挫した土地を農地に変えることになり、緑肥の力で土づくりをしよう、と。緑肥にはクローバーなど蜜源植物が多いんですね。あぁ、これは土ができるまでの間、養蜂をやればいいと思い立って」

蜜源植物とは、ミツバチが蜜を集める植物を指します。あらゆる植物の花がミツバチに利用されるわけではなく、特に蜜が多くて良質な蜜をもたらす植物が蜜源植物として養蜂家たちに認識されているのです。

「花を咲かせる植物がすべてミツバチや昆虫の餌になる蜜を出すわけではないんですよ。蜜源植物という視点で森を見ると、これまでとは違った景色が浮かび上がります。今日はそんな体験をしましょう」

豊増さん、そして「生きる力を養う学校」の企画・運営を担う吉田和哉さんに導かれて、いざ森の中へ。

人間都合の森になっていないか?

「関東地方では、夏から秋にかけて、蜜の採れる花が乏しくなる“蜜枯れ”の状態になります。ちょうど今頃ですね。この時期に咲く花はミツバチにとって救世主と言えるんですよ」

蜜枯れの時期の蜜源植物には、森の嫌われ者として排除されがちな樹木も多いそうです。アカメガシワ(赤芽柏)、カラスザンショウ(烏山椒)、ヌルデ(白膠木)がその代表格。

「いずれもパイオニア植物と言って、更地などに他に先駆けて発芽し、目覚ましいスタートダッシュで勢力を広げるタイプの植物です。彼らが繁ることで土壌が耕され、適度な日陰ができて、他の植物が育ちやすくなる。ただ、繁殖力が旺盛なので、森の管理者には嫌われて、伐採されがちなんです。アカメガシワとカラスザンショウは開花が7月頃、ヌルデは8月頃、ちょうど蜜枯れの時期に咲く夏場の救世主で、しかも流蜜量が多い」

養蜂を始めるまで、豊増さんはこれらを見つけると親の仇のように切っていたそうです。でも、ミツバチの生態を知ってからは大切にするように。セイタカアワダチソウ(背高泡立草)、クズ(葛)、ヤブカラシ(藪枯らし)も同様で、「これらがあると越冬のための餌(蜜)が充実する」と言います。

しばらく歩いて立ち止まったのが、ヤマモモの木。NHK朝ドラ『らんまん』でも重要な役割を果たしている植物ですね。

「モモの類は、ミツバチにとって春の目覚めの花なんですよ。花が少なくて採蜜がむずかしい冬の間は女王蜂が産卵を休み、立春の頃から子育てを再開する。まだ他の花が咲き始めない早春の蜜源植物を支えるのがモモや梅の花です」

また、6月に開花するクヌギ、コナラ、マテバシイといったドングリの生る木の花は、ミツバチが蜜を吸いやすい形状――小さな花がびっしりと付いた房状――をしていて、ミツバチにとってうれしい植物。「ドングリの森があると、ミツバチの生存率は高くなる」と豊増さんは言います。

ミツバチの目で森を見ると、これまで知らなかった側面が見えてきて、「森の嫌われ者」とは人間都合の一面的な見方ではないのか、そんな疑問も湧いてきます。

興味深かったのが、フジ(藤)に関する2人の見解の違いでした。

「フジが繁っている森はダメな森と言われる」と吉田さん。確かに、他の木の幹にギリギリと巻き付いて、相手の木を乗っ取る勢いで枝を伸ばす様にはただならぬ破壊力を感じます。一方、豊増さんは「僕は、フジに関しては森の再生者と捉えています。他の樹木を倒していくかもしれないけれど、それによって森の新陳代謝を促すという側面もある。ちなみにフジが入った蜜はおいしい。サクラと開花がかぶるため、サクラの蜜にフジの香りが加わり、春の百花蜜は本当に香りが良い蜂蜜になる」。視点によって捉え方は変わる。「2時間くらいの議論になりそうですね」と2人で笑い合っていました。

植物の香りと効能を抽出・保存する蒸留

森探索ツアーの次は、ハーブの収穫と蒸留です。

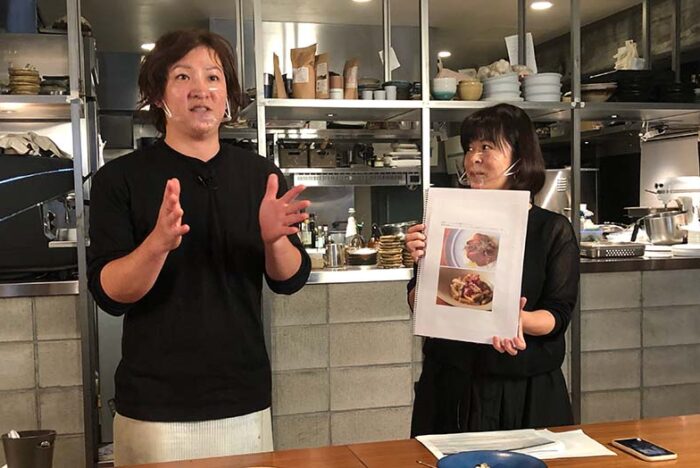

ハーブガーデン担当の伊藤綾花さんのガイドで収穫したクリーピングタイム、シナモンバジル、レモンバジル、大葉、マリーゴールドを使って、小高さんがデモンストレーション。

「蒸留は、植物に含まれる香りや薬効の成分を抽出する方法で、そのアロマを人間は香水や薬、ドリンクなどに活かしてきました」と小高さん。最近はハーブウォーターやフラワーウォーター、ハーブオイルを自家蒸留する人が増え、家庭用の卓上蒸留器も商品化されていますが、この日は小高さんお手製の蒸留器を使います。

「材料は、圧力鍋とホームセンターで購入した深さ40cmほどのバケツ、シリコンチューブ、銅管。以上(笑)」

蒸留とは、そのままでは枯れてしまう植物の効能を取り出し保存して活かす、人間の知恵。

「ハーブウォーターは料理のアクセントにしてもいいし、ハンドクリームに混ぜて使うという手もありますね」

植物の多様性がハチを生かし、人を支える

植物の力を直接活かすのが蒸留だとすると、ミツバチを介して植物の恩恵に与るのが養蜂と言えるでしょう。

ミツバチから人間が受ける恩恵はハチミツだけではありません。彼らは受粉の担い手ですから、彼らが姿を消せば、野菜の栽培ばかりか、牧草を食べる牛や羊の飼育にも影響が出て、世界中の農業が苦境に陥ると言われます。

「ミツバチが棲めない森には、他の昆虫や動物も棲めず、植物も生きられない。大袈裟に聞こえるかもしれませんが、ミツバチが人類を支えていると言っていいと思いますね」という豊増さんの言葉には重みがありました。

そんなミツバチが四季を通して活動するには、春夏秋冬それぞれに開花する植物が不可欠。植物の種類が多様でなければいけません。繁殖力が強いからといって、根こそぎ排除してはいけないということでしょう。

「蜜源植物を求めて旅に出る転地養蜂というスタイルもありますが、場所を定めて採蜜すると、ハチミツがその土地の植物の様相を映し出し、季節の変化を映し出すことになります。採蜜のタイミングが1週間違っただけで、味は大きく変わるんですよ」

「それにしてもクルックフィールズの森には、蜜枯れになりやすい夏から秋にかけて開花する蜜源植物がたくさん植わっている。ミツハチにとっては楽園ですね」という豊増さんの言葉に、吉田さんは「できるだけたくさんの種類の木を生かすようにしています。森を整えていくにあたっては、僕が知らない木ほど残す。そのほうが、種が増えると思うから」。

自分の中に多様性を持つことこそ生きる力

ランチ後のコミュニケ―ションタイムには、スズメバチの話題に。この1、2年、ミツバチをスズメバチが襲って巣を壊滅させる事態が相次いでいますが、スズメバチを駆除したほうがいいのか?

「ミツバチにとってスズメバチは天敵かもしれない。でも、森の生態系全体で見れば、スズメバチはそのバランスを保つ重要な役割を果たしています。スズメバチがいなくなると、ヨウトウガやモンシロチョウ類が大量発生して、野菜が多く食べられてしまうでしょう。養蜂の立場からは困った相手だけれど、畑の立場からは、スズメバチが生態系を守ってくれている」

最後に豊増さんが参加者に問いかけました、「生きる力って、みなさんは何だと思いますか?」。

「僕は死なない力だと思います。現代は誰もが無傷ではいられない、心に傷を受けやすい時代です。そんな時、ポキッと折れずに、竹のようにしなって戻れる力、レジリエンスが大切になる。そのためには自分の中に多様性を持つことが大事じゃないかって、僕は考えています。何かひとつのことに依存しすぎると、それがダメになった時、心折れてしまう。でも、自分という人間がいろんな要素でできていたら、何かひとつがダメになっても、そう簡単には折れないで済む」

ミツバチの眼になって森を見ると、森が違って見えてくるように、いろんな視点を持ち、いろんな人と関わり、いろんな見方・考え方を知ること。

「その分だけ自分の中の多様性が広がって、レジリエンスが増すはずです」

◎ONE DROP FARM(ワンドロップファーム)

https://onedropfarm.jp/

次回は、染物作家の下道千晶(したみち・ちあき)さんをゲストに迎え、「捨てない暮らし」をテーマにお届けします。

「生きる力を養う学校」第5回

【捨てない暮らし~藍染めとピッツァづくり】

「藍染めによる染め直し」「流通にのらない食材を使ったランチ」を通して、かつては当たり前だった「捨てない暮らし」を実践します。

日時:2023年10月8日(日)

場所:KURKKU FIELDS(千葉・木更津)

料金:1名12,000円(税込)

関連リンク