エンジニアの最適化技術で作るチーズ

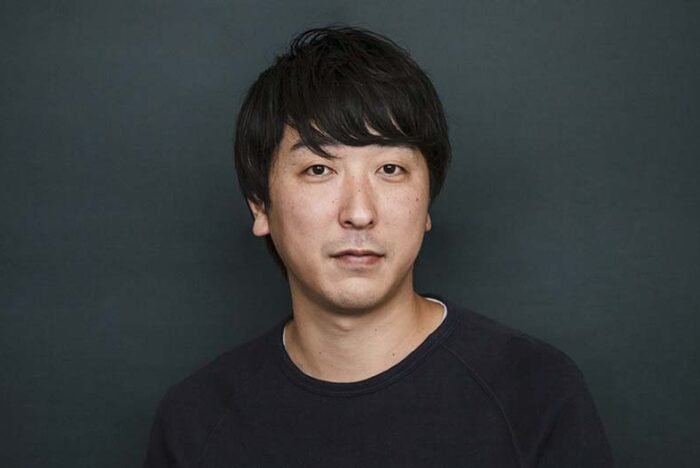

チーズ職人「ボスケソ・チーズラボ」是本健介

2025.04.17

text by Sawako Kimijima / photographs by Hide Urabe

(上段右から)「MOCHIZUKI 」(望月)牛乳、白カビ、力強い純米酒、それも熱燗と合う。「KURA」(鞍)牛乳、カチョカバロ、焼いて食べると真価を発揮。「SHIRAKABA」(白樺)山羊乳、チェダー、セミハード血統の良い山羊の良質な乳を使用。(中段右から)「KASUGA」(春日)牛乳、ウォッシュ、春日温泉水で洗う。リネンス菌が活性化。「TENRAI」(天来)シェーブル、炭付、佐久・望月出身の書道の父比田井天来にちなんで。(下段)「MIMAKI」(御牧)牛乳、酵母熟成ソフト、4種の酵母で熟成酵母が乳酸を食べて酵素を出し、旨味を増していく。

航空宇宙工学の博士号を持つ。自動車や航空機エンジンの開発から一転、チーズ作りへと転身した。

エンジニアとしてのものづくりの考え方、実験計画法の概念をチーズ作りに応用。

科学的アプローチによって確実にチーズのクオリティを上げていった。志すのは地域を取り結ぶようなチーズのあり方だ。

1969年福岡県生まれ。大学院卒業後、自動車メーカーに入社。航空機エンジンの設計・テストや燃料電池車、F1車体の開発に携わる。並行して、チーズプロフェッショナルの資格を取得し、チーズの品質評価も手掛けるように。妻の父親の故郷である佐久をしばしば訪れ、佐久の人々との交流を深める中で独立を決意し、17年間勤務したメーカーを退社。「小林牧場」での半年間の研修を経て、2016年、現在地に「ボスケソ チーズラボ」をオープン。

F1とチーズ

F1の車体のエンジニアだった。「空気力学が専門で、空気抵抗を減らし、ダウンフォースを増すことがミッションでした」

なぜ、チーズ職人に・・・という疑問は置いておいて、車とチーズ、この2つは遠そうに見えて、「アプローチは同じ」と言う。「1試作→2計測→3評価。そのサイクルによって目標性能を実現するんです」 すなわち、仮説を立てて作ってみる、その出来を計測する、計測結果を考察する、を繰り返す中でクオリティを上げていくのである。「重要なのは、精度の高い計測器を使うこと、計測結果を正しく判断する評価基準を持っていること」

チーズ作りにおける計測器とは、自分の「舌」だ。温度計やpH計、湿度計も使うが、チーズが食品である以上、感知するのは舌。是本はチーズ職人になる前段階で、品質評価訓練を重ねた。外観と組織の観察をし、旨味、苦味、甘味、塩味、収斂味などを的確にキャッチし、それらが製造要因の何に因るものかを探り当てる。仕事として品質評価に携わる経験も積んだ。

「車もチーズも、性能と品質は、様々な変数(パラメータ)の関数から成り立っています。チーズにおける変数とは、乳種、乳質、乳酸菌、酵母、カビ菌、凝乳、酵素の種類・量、発酵時の温度、pH、熟成時の気温や湿度などですね」

計測結果から修正点を洗い出し、変数を再設定して、目標性能に近づける。「いわゆる最適化技術です」そう説明されると、なるほど、車もチーズも同じと思えてくるあたりは、是本の理系脳のなせるわざだろう。

車の場合、原材料の品質が一定なのに対し、チーズの原材料である生乳は毎日微妙に違う。牛や山羊の体調によって、天候によって、乳質は変化するから、日々調整が求められる。また、熟成を伴うチーズの味は時間の経過と共に変化していく。時間というパラメータが存在するのもチーズならでは。固定されない素材を使って、変化していく製品を作るという点は、車と異なり、絶えず対応を迫られるところだろう。

「車の場合、機能間の性能は二律背反することが多い。空力とデザイン、空力と熱効率。背反する機能を革新的技術によってブレイクスルーするのが、私のいたホンダの持ち味」。チーズ職人になってからも、そのスピリットは持ち続けているつもりだ。

車も牛も同じ

料理研究家だった祖母の影響で、中学生の頃から自分でスパイスを調合してカレーを作るような料理好きだった。大人になって、ふらっと入ってみたカルチャースクールのナチュラルチーズセミナーで深みにはまった。チーズプロフェッショナル協会の講習に通い、国産チーズの牽引者である共働学舎新得農場の宮嶋に教えを受ける。独立を決心した後は、原材料である乳を深く知るべく、長野県東御市の小林牧場で半年間働いた。

「小林さんの働き方も牛への愛も半端なかった。そのパッションに感銘を受け、これは弱音を吐けないなと覚悟が決まった。同時に、車も牛も同じだと思ったんです」

乳質は季節で変わると言われる。夏になると、暑くて牛が水をたくさん飲むため、どうしても乳が薄まる。そこを小林牧場は、〝牛の健康を保ちつつ乳質がブレない乳作り〞をモットーとしていた。「一頭一頭の乳成分のデータを毎日取っては、飼料の種類、配合、量、与えるタイミング、牛舎の環境をこまめに調整していたんですね」

前述の「1試作→2計測→3評価」と同じアプローチだ。「ものづくりとして、すべてに通じる考え方がある」と思えたことは、新しい世界へ身を投じようとしていた是本の背中を力強く押した。

地元との結び付きの中で

長野県佐久にアトリエを構えたのは、会社の同僚だった妻の父親の故郷という縁だ。佐久をフィールドとする以上、その土地の姿をチーズに映し出していきたいと願う。

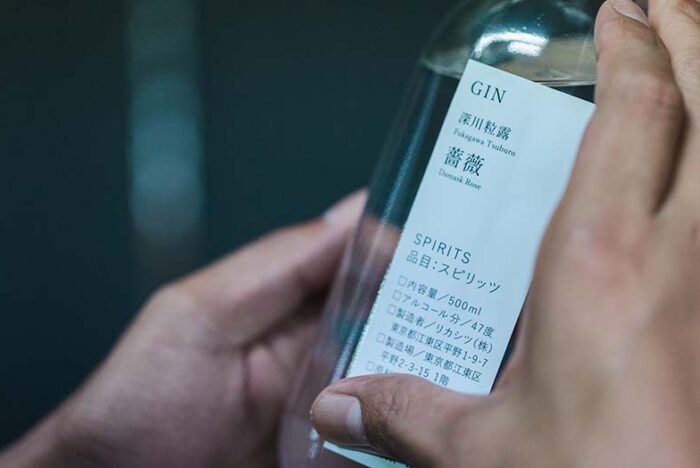

佐久は酒蔵が13蔵もある酒どころ。そこで、蔵付き乳酸菌を使ってチーズを発酵させてみた。また、近所の春日温泉の温泉水で洗ったウォッシュチーズ、布施温泉の塩泉に浸したモッツァレッラにも取り組む。

「地域資源によって、味の開拓と同時に、物語性も付加できる。チーズに使える地域資源を絶えず探しています」

チーズ作りの副産物であるホエイ(乳清)は向かいの馬事公苑の馬に。地元女性がチーズを食べるようになってから骨密度が向上したと聞くと、地元医療に役立てられないかと考える。「佐久は地域医療先進エリアと認知されている土地柄なんですよ」

昔、街には豆腐屋があって、地元住民が朝に晩に鍋持参で買いに来たように、チーズが暮らしに根付いてくれたらと夢描く。「チーズ職人を子供が憧れる職業にしたい」との思いも強い。スポーツカーもカッコイイけれど、チーズもカッコイイと是本は言いたい。

※2025年追記 是本さんは日本最大のチーズコンテスト Japan Cheese Awardsにて2018、20、22、24と4大会連続で金賞および最優秀部門賞を受賞。更に上を目指して研鑽中です。

◎ボスケソ・チーズラボ

長野県佐久市春日2208-2

☎050-1170-2575

10:00~17:30

月曜、金曜休

JR佐久平駅より車で30分

Instagram:@bosquesocheeselab

(雑誌『料理通信』2017年10 月号掲載)

購入はこちら