極限環境で、食が果たす役割とは何か。

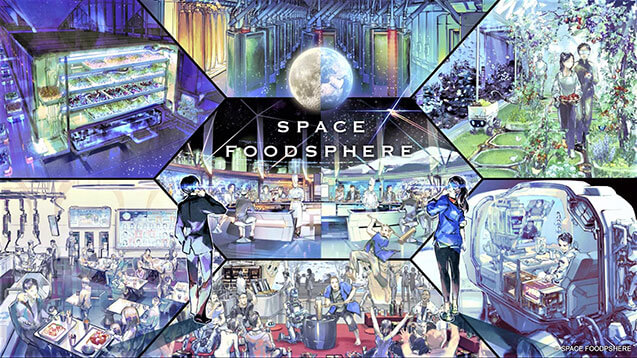

SPACE FOODSPHEREが描く、食と人と地球の未来

2020.12.17

photographs by SPACE FOODSPHERE

昨年、料理通信社が主催した「“食×SDGs”カンファレンス」で、「宇宙から、食と人と地球の未来を創る」というテーマのもと繰り広げられたトークセッションは、宇宙開発技術が我々の日常を様々な面で支えていることを明らかにしました。

登壇者の一人、「JAXA」が手掛ける共創型研究開発プログラム「J-SPARC」プロデューサーの菊池優太さんは、昨年春、地球と宇宙の食の課題解決と宇宙での食マーケット早期創出を目指す「Space Food X」を官民学連携のもと発足。今年5月、「SPACE FOODSPHERE」と名を改め本格始動しました。宇宙での暮らしや食風景の青写真が描かれると同時に、今の地球が抱える食にまつわる様々な課題に対して解決の糸口を見出そうとしています。

地球と宇宙で共通する食の課題解決を目指して

近いとか、遠いとか。そんな言葉の物差しが意味をもたないくらい、果てしなく広がる宇宙。太古の昔から見上げればいつもそこにあるのに、手は届かない。

それでも地球に暮らす我々の暮らしは今、かなり宇宙に近づいています。各国が威信をかけて競ってきた宇宙開発の分野には、民間企業の進出が目立ち、産業全体の規模も急拡大しています。すでに通信、農業、交通、災害予測、環境保護など、様々な産業や課題解決が人工衛星を中心とした宇宙からの情報に依存しており、もはや現代の生活は地球上のインフラだけでは成立しなくなってきました。宇宙旅行も始まり、数日間滞在する計画も進行中です。

宇宙資源のさらなる活用と、ごく普通の人が宇宙に暮らす時代に向け、様々な分野で研究や技術開発が進んでいます。

そんな中、宇宙関連ベンチャーを支援するファンド「リアルテックホールディングス」と宇宙航空研究開発機構「JAXA」が共同で立ち上げた「スペース・フードスフィア」は、宇宙と地球に共通する“食”の課題解決を目指す産官学連携プログラムです。

今、地球では大規模な気候変動や人口増加の影響で、食料をはじめとする資源の枯渇が叫ばれています。また自然災害やパンデミックにより閉鎖環境での食の課題も顕在化しています。一方、宇宙もごく限られた資源しかない極限の閉鎖空間。克服しなければならない課題に多くの共通点があります。

このプログラムは近い将来、実現の可能性を帯びてきた宇宙での暮らしをリアルに想定することで、人類にとって新天地への大きな一歩を踏み出すと同時に、地球の食の今とこれからを、一から、いやゼロから見つめ直そうとする取り組みなのです。

極限の閉鎖空間でサステナブルな食を実現するために

2040年までに月面基地に1000人が居住、2050年には火星基地に1000人居住、2100年には移動型スペースコロニーを実現……「スペース・フードスフィア」では、超長期的な宇宙開発のシナリオを描き、その中でサステナブルな食環境をかなえる仕組みを構想しています。

今年8月末に行われた「スペース・フードスフィア」のローンチカンファレンスより。2040年代の1000人月面滞在に向け、想定しうる食の課題に対するソリューションの一端を可視化。一般社団法人SPACEFOODSPHRE代表理事のリアルテックホールディングス小正瑞季さん(右)と、プレゼンテーションを行うメンバーの極地建築家・村上祐資さん。

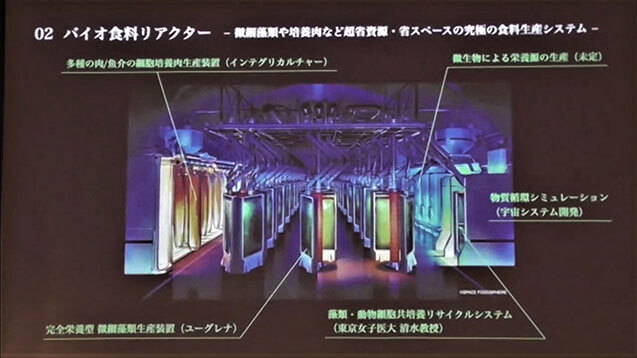

超高効率な植物工場や培養肉などを生産するバイオ食糧リアクターは、地球からの補給に頼らず、限られた資源や労働力を有効活用し循環させる上で欠かせない技術です。また地球上の生態系を再現し保存する拡張生態系は、ノアの方舟としての意味合いだけでなく、自然に触れたい、命を体に取り込みたいという人間の本能的欲求を満たすものでもあります。

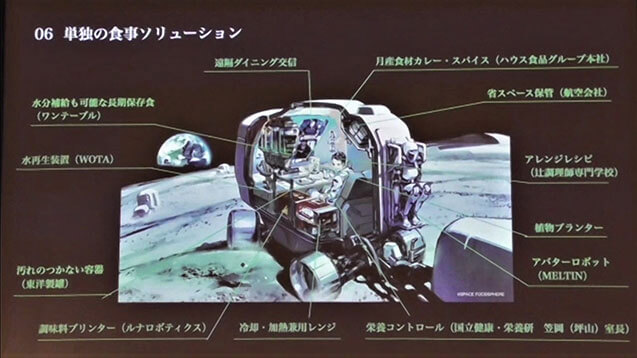

宇宙での滞在が長期化すれば、食事という行為も様々な意味合いを持つことになるでしょう。健康を維持するだけでなく、心を癒し、人との交流の場にもなる。日常的な食事のケアやサポートに加え、宇宙空間での長期に渡る単独作業中の食事、またハレの日の料理や季節ごとのイベントも求められます。そこにもやはり、フードプリンターやロボット、水や植物残渣のリサイクルシステム、汚れのつかない特殊容器など様々な技術が必要になります。

究極の食のソリューション例として6つのテーマを掲げる。1)完全資源循環型かつ完全自動化型の超高効率植物工場

2)食料や資源、労働力不足の解決を目的とした完全資源循環型かつ完全自動化型のバイオ食料リアクター

3)多品種・高効率な食料生産とQOL向上を両立する拡張生態系の構築

4)閉鎖環境下における人の心身やコミュニティ課題の解決を目的とした日常の食卓の提供

5)閉鎖環境下における特別な日の食体験の提供

6)極小空間での単独の食事のサポート

食の未来は宇宙にある

「スペース・フードスフィア」には産官学からおよそ50のメンバーが参画し、各自の技術や研究テーマをそれぞれの仕組みの中でいかに活用できるか知恵を出し合って構想の精度を高めています。

カンファレンスでは、プロジェクトに参加する多様な分野のメンバーが集まり、宇宙にかける思いや技術について語った。極地研究家の村上祐資さんをモデレーターに行われたトークセッションでは、パネリストとして「HAJIME」の米田肇シェフ、災害時の食のプロ笠岡(坪山)宜代さん、「クックパッド」の小竹貴子さんが登壇。

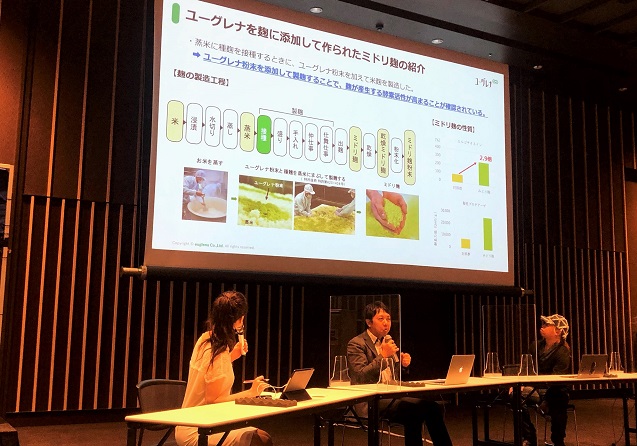

日本の強みである発酵食の宇宙における意義などを語るセッションも。ユーグレナ鈴木健吾さん(中央)。

理事の一人で、災害時の食と栄養を専門とする医学博士で管理栄養士の笠岡(坪山)宜代さんは、「宇宙という極限の閉鎖空間での食について考えることは、地上における災害時の食の課題解決に繋がる」と言います。「常温で保存できる、丈夫なパッケージである、食中毒などのリスクがないよう安全に作られている、そのまま食べられる……宇宙食は災害時の食事と同じコンセプトで作られています。それぞれの状況で得られたノウハウやエビデンスは、双方向で展開することが可能なのです」。

一方、チームメンバーとして参加する「ユーグレナ」でミドリムシ(ユーグレナ)をはじめとする微細藻類の研究開発をリードする鈴木健吾さんは、「有機物を分解する菌や、その作用を活性化させる微細藻類の研究は、宇宙空間でも役立つのでは」と話します。「生態系の存在しない宇宙に微細藻類や菌を持ち込むことで、人が排出する二酸化炭素や生活排水を分解し、効率的に酸素を供給しながら、生活に必要な資源、食品を作れないか検討しています。宇宙でサステナブルな循環が可能なら、地球の環境問題の改善にも有効なはずです」。

料理界から熱視線を送るのは、レストラン「HAJIME」の米田肇シェフです。「歴史を振り返れば、人類は環境の変化に合わせて食べる物を変え、食べ方も進化させてきた。人間が宇宙に行くなら、食の未来も宇宙にあるはずです。地上と宇宙空間では味覚も変わるかもしれないし、重力を前提とした従来の調理技術は通用しなくなるでしょう。逆に地上ではできなかったことが宇宙ではできるようになるかもしれません。宇宙の前では、我々は原始人みたいなもの。可能性は計り知れません」。

家庭の台所という日常の食のど真ん中で、毎日の料理を楽しむことを提案し続ける「クックパッド」も本格的な宇宙時代の到来に意気込みを見せます。「ごく普通の人が宇宙に滞在する時代において、私たちが地球上で培ってきた知見やノウハウは必ず生かされるだろうと考えています」と黎明期から同社でマーケティングやブランディングを手掛ける小竹貴子さん。「災害時やコロナ禍、そして宇宙といった極限状況下では、あるものをいかに料理し食べていくか、レシピや知恵の伝承が大切だと感じています。食べること以上に“cooking”は能動的な行為です。その時々の状況や制約の中で、子どもや家族にいかにおいしいものを食べさせ、心を満たすか。cookingする人の思いや工夫を応援できるサービスを展開していきたいですね」。

理事の一人で、極地建築家という肩書の下1000日以上の極地滞在を経て、人が「暮らすこと」「住むこと」を考え続ける村上祐資さんはこう問いかけます。サバイブ(生命維持)するための食事とは? アライブする(暮らす)ための食事とは? 食べるとは?

「食卓は、異なる文化を持つ人が集える場であり、違いが剥き出しになれば対立を生む場にもなります」。

宇宙という極限状況で、食が果たす役割とは何か、人が食に求めるものは何か。それを考えることは、多様化し個別化する現代の食において、我々が本当に大切にすべきことをもう一度見つめ直すきっかけになるのかもしれません。

*SPACE FOODSPHERE Conference 2020での各種セッションの様子はアーカイブ視聴できます。

ぜひコチラからご覧ください。

◎ SPACE FOODSPHERE

https://spacefoodsphere.jp/