DINING OUT AOMORI-ASAMUSHI with LEXUS

青森アート魂

2019.08.13

photographs by Hide Urabe

7月6~7日、青森市で開催された「DINING OUT AOMORI-ASAMUSHI with LEXUS」。青森県立美術館でのレセプションからスタートするなど、アートと地域を結び付けたこれまでにない構成がゲストの心を動かしました。バックステージで繰り広げられたのは、“アート魂はジャンルを超える”を印象付けるシェフと生産者との熱き交流です。その様子をお伝えしましょう。

狂おしいまでの表現への欲求。

Journey of Aomori Artistic Soul――それが16回目を数えるDINING OUTのテーマだ。

太宰治、棟方志功、寺山修司、奈良美智など、強烈な個性を持つ芸術家を多く輩出してきた青森の精神風土を訪ねる旅である。

“精神風土”とはよくぞ言ったものだと思う。地形や気候、自然などが生み出す環境が風土ならば、それらは人間のメンタリティをも形成する。気候や自然はそこに住む人々の気質をつくる。

エネルギーがほとばしるような棟方志功の板画。逆にエネルギーを内に押し込めた奈良美智の絵。青森出身のアーティストに決然と屹立する作風が多いのは、北の風土のなせるわざだろうか。頑なにスタイルを守り、執念とも言える表現へのエネルギーもまた青森という風土の産物かもしれない。

棟方志功、奈良美智など、青森県が輩出したアーティストの作品を収蔵する青森県立美術館がレセプション会場となった。奈良美智の「あおもり犬」は、目を伏せた面差しが大仏のよう。見る者を穏やかに包み込む。

レセプションでは、弘前シードル工房のシードル「kimori」とアミューズ2品が提供された。弘前は日本におけるシードル発祥の地だ。写真は本マグロ(赤身)とビーツのタルトレット。

もう一品のアミューズは、米ぬかで作る軽いチップスにバフンウニをのせて、塩漬けにして水分を抜き、さらに乾燥させた卵黄を削りおろして。

青森の魚の良さを伝えるために。

DININGOUT AOMORI-ASAMUSHIの料理を担当するのは、魚に特化したフランス料理店、東京・代官山「abysse(アビス)」の目黒浩太郎シェフである。陸奥湾の魚を使って、どんなクリエイションを見せるか、期待が寄せられた。

「居酒屋に行けば、お通しのウニのレベルが高く、ホテルの朝食のシジミ汁がおいしい」。視察で青森を訪れた目黒シェフは、「ここは優れた魚介の地だとリアルに感動した」と語る。同時に、自分も含めてレストラン業界全体が北の魚に対する認識が十分ではないのではないか、と気付く。伝統的に西高東低、西への評価が高いという。

「青森には4つの海がある。日本海、太平洋、陸奥湾、津軽海峡の4つ。加えて、対馬暖流、親潮、黒潮という3つの海流が流れ、暖流と寒流が混じり合う好漁場。その環境がもたらす魚介の質の高さを純粋に伝えたいと思った。視察の帰りの飛行機の1時間でほぼすべてのメニューが決まりました」

ディナー会場は、棟方志功が作品に描いた浅虫温泉の湯ノ島を望む陸奥護国寺。写真は会場から見える景色。

棟方の作品がディナー会場に飾られ、実物の湯ノ島と作品とが対峙するというプレミアムな趣向に会場が沸いた。

湯ノ島をバックに挨拶する目黒浩太郎シェフ。左はホストのアレックス・カーさん。

バトンをつなげる第二走者の役割。

目黒シェフのクリエイションを支えたのが、青森市内で魚の卸しと小売りを営む「塩谷魚店」の塩谷孝さんだ。

塩谷さんは独自に磨いた神経締めの技術で今、全国的に注目を集め、約300軒と取り引きをする。東京にも塩谷さんから魚を仕入れるレストランが少なからずある。

「生産者が第一走者、私たちが第二走者、料理人が第三走者。いかにバトンをつなげるか」――それが塩谷さんの持論だ。

第二走者の役割は、第一走者と第三走者をつなぐことだが、優れた食材だからと言って、ただ渡せばいいのではない。第一走者が“良い魚を良い状態で水揚げする”、第三走者は“魚の持ち味を生かすように調理する”。とすれば、第二走者は、第三走者の仕事の精度が上がるように間をつながなければならない。

「料理人さんに、いつ、どんな使い方をするのかを聞いて処置をする。お客さんの口に入るタイミングに合わせて、魚の締め方、血の抜き方を変えています」

青森市で卸しと小売りを営む「塩谷魚店」の塩谷孝さん。下北半島・佐井村のヒラメの扱いでも知られる。

生産者の存在がクローズアップされるようになって久しい。素材で料理を語るシェフが増え、生産者名をメニューに表記する店も増えた。食材によっては店が生産者から直接仕入れる、つまり第二走者を挟まないケースも増えた。むしろ、そうなって、生産者と料理人の間をつなぐ第二走者の役割も見えてきたと言っていい。

第二走者が施す処置で、実のところ、食材の質は大きく変わる。恐ろしい開きが出る。何をすれば質が上がるのか、試行錯誤を繰り返した者だけが生み出せるクオリティがあり、そのクオリティは第一走者の手元にあった時点の質を上回る。それに気付いた料理人は、第一走者にもまして第二走者に価値を置く。

そんな第ニ走者が塩谷さんだ。

料理人の意向に合わせて「オーダーメイドの処置をする」。神経締め用のワイヤーを魚に合わせて数種使い分ける。血抜きも「締めてから調理までの時間が短いのであれば血を抜きすぎない。熟成させたいのであれば、しっかり抜く」。

時化続きの海で奇跡の水揚げ。

「料理プランを聞いた時、アミューズからメインまで魚料理ばかり15皿、凄い展開だと思った。青森の魚の良さを伝えたいという熱意、青森へのリスペクトを感じた。何が何でも魚を揃えなければと思った」と塩谷さん。

海が時化れば船は出ない。欲しい魚が手に入るも入らないも天候次第。それが海の掟だ。海を理解する料理人ほど、「その時、揚がった魚で料理するから、魚種は問いませんよ」というスタンスをとる。

魚専門のフレンチ「abysse」の目黒シェフはそんなことは百も承知。百も承知で今回はあえて魚と海藻15種(*)を決め打ちにした。この魚をこの調理で。持ち味を最大限生かす魚と料理の組み合わせを絶対に変更したくなかった。青森の魚に惚れたからこそ、青森の魚の魅力を伝えるためにも、だ。

「6月から時化が多くて、水揚げのない日々が続いていました」と語るのは、DINING OUTの食材調達人、フードキュレーターの宮内隼人さんである。「マグロが一本も揚がらない。延縄にも掛からず、定置網にも入らず、いよいよの場合に備えて冷凍の準備もしていたほどでした」。

そこで、塩谷さんが県内一円の漁港に協力を呼びかけた。開催前日になって、定置網にマグロが入ったとの知らせ。そして、開催当日の14時、15時に続々と魚が届いてくるという綱渡りの展開ながら、奇跡的にすべての魚が揃う。

「塩谷さんと漁師さん、地元の方々の連携のおかげです」と目黒シェフ。第一走者、第二走者、第三走者の連携によって結実した執念のコラボだった。

目黒シェフのスペシャリテである濃厚なワタリガニのビスクに、地元の堅焼き煎餅をしのばせて。青森名物・煎餅汁へのオマージュ。

カワハギの昆布締めに、六戸町にある大西ハーブ農園のラベンダーのアイスパウダーをかけた美しいひと皿。

ジャガイモのニョッキにスルメイカの自家製塩辛、燻したバターソース、生ハムを合わせて。ジャガイモに塩辛をかけて食べる青森独特の食べ方からヒントを得て。

デサートを含めると18皿。かなりの皿数である。街場のレストランでもここまで多皿はめずらしい。まして、アウトドアでのイベントだ。

「周囲から心配されました。出し切れるのか、と。僕はむしろDINING OUTだからできると答えた。僕の店ではサービスマンは3人。でも、DINING OUTでは40人のゲストに25 人ほどのサービスマンが付く。であれば、サーブするのも下げるのもテンポ良くできる」

事実、そのテンポは崩れることなく、スタッフ同士の結束によって終始ハイペースで進み、否が応にもゲストのテンションは上がっていったのだった。

「緩急付けた15皿の流れと、特にメインとなるイシナギとマグロの火入れが見事でした。香り、食感の引き出し方がすばらしい。アワビのリゾットにシッタカのだしを使うなど、見えない部分の仕掛けにも学ぶところが多かった」と塩谷さんが絶賛する。

青森ならではの魚イシナギのロースト。旨味が豊かで弾力のある身質に、在来種のアンズを使ったラビゴットソースがベストマッチ。

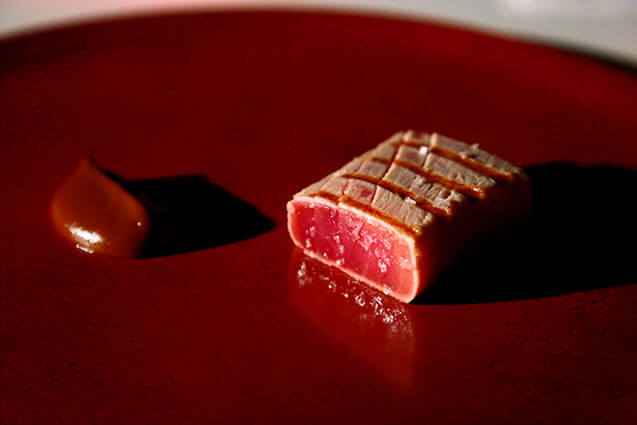

本マグロ中トロの表面だけ炙ったグリエ。夏のマグロのきめが細かく軟らかいテクスチャーが生かされている。黒ニンニクのピュレとセップ茸のソースと。

エゾアワビを蒸してバターソテーに。シッタカのだしで炊いたリゾットと共に。焦がしバターと肝のソース、山菜のミズのソテーを添えて。

我が道を行く青森の生産者たち。

青森でのDINING OUT開催に先立ち、宮内さんが訪ねた生産者の数は約40軒にのぼる。

「今回は魚縛りだったので使いませんでしたが、階上町のサフォーク種の羊、五所川原市の馬肉、青森市の純血バルバリー鴨など、青森には特色ある肉も揃っています」

在来種ばかり100種を育てる雲谷卜森山農園の野菜、大西ハーブ農園のハーブ、青森カシス、十三湖のシジミなど、優れた食材は多い。

ユニークな生き方で知られる鯵ヶ沢の「長谷川自然牧場」を宮内さんが案内してくれた。元々、葉タバコ農家だった長谷川光司さん、洋子さんが、ご主人の農薬被害をきっかけに、化学薬品等をいっさい使用しないと決めて始めた農園である。我が道を行く養豚・養鶏で、鶏は自由気ままな放し飼い。犬小屋に入っていってご飯を食べていたり、草むらでのびのび羽を伸ばしていたり。

洋子さんが、生みたて(正真正銘、見ている前で生み落とされた卵)の卵を割って、色と弾力を見せてくれた。白身の盛り上がりが凄い(黄身が白身から滑り落ちる)が、楊枝を刺しても刺しても流れ出ず、楊枝が立つほど保形性の強い黄身も凄い。

鶏にも豚にも市販の濃厚飼料は使わず、近隣の製パン工場などから届く食品残渣を活用した自家発酵飼料や地元で生産されるジャガイモを与える。豚舎の床には、籾殻を燃やした炭を敷いて、豚にとって快適で、人間には臭いの少ない環境作りも心掛ける。

フードキュレーターの宮内隼人さんと、生みたての卵を手に持つ「長谷川自然牧場」の長谷川洋子さん。

「長谷川自然牧場」の鶏は放し飼い。広い敷地を自由に歩き回る。

洋子さんが仔豚を見せてくれた。長谷川自然牧場では出荷までの飼育期間が一般的な養豚場より4カ月長い。

執念とも言える仕事との向き合い方。

塩谷さんが神経締めに取り組み始めたのは、「青森の魚を買う理由は安いから」と関西の魚卸業者に言われたひと言がきっかけだった。「安さではなくクオリティで選んでもらえるように」との一念から、独学で研究を重ねたという。締め方、血の抜き加減、冷やす温度、時間の経過など、施す条件によって魚の味はどう変わるかを徹底的に検証し、道具も特注した。周囲の漁業関係者にも伝授して、地域全体の魚のレベルの向上が図られ、青森の魚の評価は急速に上昇中だ。

やらずにはいられない。やる以上は最高の結果を。この執念とも言える仕事の姿勢に、青森の精神風土が垣間見える。

ホヤを手にする塩谷さん。陸奥湾のホヤは全身トゲ状の独特のフォルム。

*バフンウニ、本マグロ赤身、ホヤ、ホタテ、フジツボ、ムラサキウニ、バチコ、カワハギ、アイナメ、ワタリガニ、もずく、スルメイカ、イシナギ、本マグロ中トロ、エゾアワビ

提供された料理から

ホヤ、林檎酢、スパイス

陸奥湾の新鮮な天然ホヤの持ち味を活かして、淡く繊細な仕立てに。水とリンゴ酢をベースに、ハチミツでほのかな甘味、4種のスパイスの香りをまとわせた。

フジツボ

フジツボをベシャメルと卵黄と合わせてモルネーソースを作り、空焼きしたパイ生地に流し入れて、小さなエッグタルトに。長谷川自然牧場の卵を使用。

ムラサキ雲丹

じっくり炒めて甘味を引き出した新タマネギと合わせたムラサキウニを、くり抜いたピンポン球大の丸ズッキーニに詰めて。とろみをつけたカツオだしをかけている。

もずく、昆布、多肉植物

目に鮮やか、心地良い歯応えの旬のもずくに濃厚な昆布だしとディルオイルを注ぎ、アイスプラント、枝豆、エディブルフラワーで仕上げたみずみずしいひと皿。

バチコ

バチコをシュー生地の混ぜ込み、揚げて、チュロスに。地元青森の人々も驚きの一品。

鮎魚女

陸奥湾の甲殻類を食べて育ったアイナメは旨味がのってジューシー。特徴である小骨が気にならないよう、ソーセージ仕立てにして。

くずきり、レモンバーベナ、オゼイユ

バニラ風味のジュレをくずきり仕立てに。レモングラスのスープ、オゼイユ(すかんぽ)の葉のソース、青森特産のカシスやブルーベリー、ハーブをあしらって。

「陸奥八仙」の銘柄で知られる八戸酒造が瓶内二次発酵で醸すスパークリング日本酒「八仙ドライスパークリング」と弘前市の六花酒造「湯の島」は“奇跡のりんご”の木村秋則さんが自然栽培で育てた酒米「華吹雪」100%使用の純米吟醸。

弘前市のイタリアンレストラン「オステリアエノテカ ダ・サスィーノ」の笹森通彰シェフがブドウ栽培から手掛ける「ヒロサキ・ネッビオーロ2016」はブルゴーニュのピノ・ノワールにも匹敵するフィネス、洗練がある。

◎ ONESTORY公式サイト

http://www.onestory-media.jp/