「いただきます・プロジェクト」の出発点「ボーペイサージュ」岡本英史さんが今、考えていること

2015.12.21

photograph by shuhei Tonami,Takumi Hoshi

日本の食はこのままでいいんだろうか?

食の現場にいる人間として、何か社会に働きかけられないだろうか?

そう考えるシェフ、生産者、サービスマン、インポーターらがひとつの活動を立ち上げました――

「いただきます・プロジェクト」。

『料理通信』2014年10月号P.70~73で立ち上げの様子をご紹介していますが、

そもそものきっかけは「ボー・ペイサージュ」の岡本英史さんです。

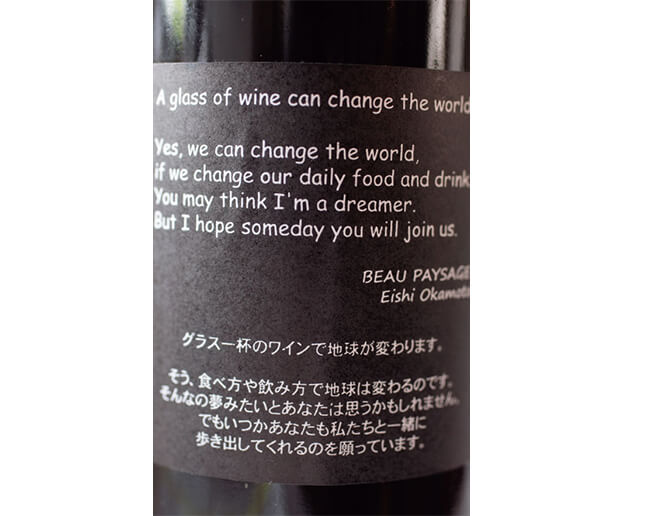

「ボー・ペイサージュ」のボトルラベルの言葉が、プロシェクトの出発点であり、メンバーの心の拠り所なのです。

グラス一杯のワインで地球が変わる。

岡本さんは、2008年から、この言葉をボトルのラベルに書き入れました。

その経緯は、『料理通信』2008年7月号に詳しく書かれています。

まずは、この記事からご覧ください。

鹿取みゆき-文、福井隆也-写真

本誌を読むにはこちらからどうぞ。

岡本さんの根底にあるのは、日々、畑に立つ中で募った純粋な思いです。

「良い物を作ろうと思うと、良い空気が必要なんですね」

自分の畑だけ環境に配慮しても、大気が汚染されていれば、元も子もないからです。

「空気をきれいにするには、地球の人々、みんなに働き掛けなければならない」

岡本さんにとっては、“ワインづくりを追求すること=地球環境を考えること”。この2つは重なっています。

「そのためには、生産者が情報を開示することが大切だと思います」

知らない間に。 知らないでは済まされない。

2000年前後から、「バーチャルウォーター」や「フードマイレージ」という言葉がよく聞かれるようになりました。「目には見えない、背景に潜む地球環境への負荷に思いを及ぼそう」という動きです。

岡本さんは、ワインづくりをする中で、そのことを考えるそうです。

「日本では、ややもするとブドウの糖度が十分でなくて、補糖をするケースがあります。補糖に使う砂糖の原材料はほとんどが輸入で、ブラジルやインドネシアが主たる生産国。それらの国々ではサトウキビ栽培のために、森林が伐採されているというのですね」

補糖をすることが、知らないところで環境破壊とつながっていたのかもしれない。であるならば、補糖はやめよう……岡本さんはそう考えました。

「ブドウは自分で栽培しているから説明できるけれど、砂糖は自分で作っていないからわかりません、とは言えないと思ったのです」

最近では2011年のみ、ブドウの生育上、補糖をせずに仕込むことがむずかしかったため、沖縄産と鹿児島産の砂糖を取り寄せて仕込んだそうです。

「アルコール度数を12%にしなきゃと思うから、補糖するという側面があります。であるならば、度数が低くてもいい。10%でも8%でもいいといった考え方に変えていく必要もあるんじゃないか? あるがままの味を受け容れるという考え方もあるんじゃないか?」

「知らせる」から始める。

「消費者のみなさんは、こういう事実をなかなか知り得ないですよね。知らない以上、自分の口にしているものが、地球のどこかの環境に影響を及ぼしてしまっているという意識も生まれにくい。知ることが、まずは大切と思うのですね」

そのためには、生産者自ら、様々な情報を開示していくことが重要ではないか、と岡本さんは言います。

1本のワインを造るために使ったものすべて――電気、ガス、水、肥料、酵母、もし、添加物があるのであれば、もちろん添加物も開示すべきじゃないか?

「添加物を使っちゃいけないということではなく、知らなければ、良いも悪いも判断ができないからです」

自分だけ頑張っても、一人ではあまりに非力すぎる。岡本さんは、生産者の人々に働きかけていきたいと考えています、「すべて開示しませんか?」と。「理想論かもしれません。時間もかかると思います。でも、僕たちが開示しようとしない限り、変わらない気がするのです」

岡本さんは、吉田牧場や清水牧場など志の高い生産者さんを訪ねては、話を聞き、自分の考えを伝えることに時間を使うようにもなりました。

「チェックリスト」を作成して情報を開示するといった具体策も考案中です。

「バタフライ・プロジェクト」と銘打った活動体にしたいと考え、企画書を書き始めています。

食べる技術が助けてくれる。

「短角牛の生産者である柿木畜産の柿木敏由貴さんが『おいしく食べることが成仏させること』と言っていたのですが、その通りだと思います。肉質を生かして食べる、すべての部位を生かして食べる……牛の個性を生かして食べ切ることが、牛の命をまっとうさせることになる。そのためには肉の価値をきちんと知らなければいけないし、そうしたら、きっと肉を無駄に食べないで済むでしょう」

アルコール度数を12%にしなければと思うから補糖するように、もっとおいしくしようと思うがあまり、品種改良が行き過ぎたりもしてしまう。見失ってしまうものもある。それよりも、食材はできる限り自然に育て、食べる技術を磨くことによって、あるがままの味わいをおいしく食べるほうが、持続可能な生産を続けていけるのではないか。

「おいしさとは何か、おいしく食べる技術とは何かを考える上で、シェフたちと手を取り合うことが、とても大切だと考えています。シェフたちには、生産者じゃないからこそ伝えられることがある。『いただきます・プロジェクト』の役割はとても大きいと思っています」

「いただきます・プロジェクト」掲載号

2014年10月号

「ボー・ペイサージュ」岡本英史さんの記事掲載号

2008年7月号

photograph by shuhei Tonami,Takumi Hoshi

日本の食はこのままでいいんだろうか?

食の現場にいる人間として、何か社会に働きかけられないだろうか?

そう考えるシェフ、生産者、サービスマン、インポーターらがひとつの活動を立ち上げました――

「いただきます・プロジェクト」。

『料理通信』2014年10月号P.70~73で立ち上げの様子をご紹介していますが、

そもそものきっかけは「ボー・ペイサージュ」の岡本英史さんです。

「ボー・ペイサージュ」のボトルラベルの言葉が、プロシェクトの出発点であり、メンバーの心の拠り所なのです。

グラス一杯のワインで地球が変わる。

岡本さんは、2008年から、この言葉をボトルのラベルに書き入れました。

その経緯は、『料理通信』2008年7月号に詳しく書かれています。

まずは、この記事からご覧ください。

鹿取みゆき-文、福井隆也-写真

本誌を読むにはこちらからどうぞ。

岡本さんの根底にあるのは、日々、畑に立つ中で募った純粋な思いです。

「良い物を作ろうと思うと、良い空気が必要なんですね」

自分の畑だけ環境に配慮しても、大気が汚染されていれば、元も子もないからです。

「空気をきれいにするには、地球の人々、みんなに働き掛けなければならない」

岡本さんにとっては、“ワインづくりを追求すること=地球環境を考えること”。この2つは重なっています。

「そのためには、生産者が情報を開示することが大切だと思います」

知らない間に。 知らないでは済まされない。

2000年前後から、「バーチャルウォーター」や「フードマイレージ」という言葉がよく聞かれるようになりました。「目には見えない、背景に潜む地球環境への負荷に思いを及ぼそう」という動きです。

岡本さんは、ワインづくりをする中で、そのことを考えるそうです。

「日本では、ややもするとブドウの糖度が十分でなくて、補糖をするケースがあります。補糖に使う砂糖の原材料はほとんどが輸入で、ブラジルやインドネシアが主たる生産国。それらの国々ではサトウキビ栽培のために、森林が伐採されているというのですね」

補糖をすることが、知らないところで環境破壊とつながっていたのかもしれない。であるならば、補糖はやめよう……岡本さんはそう考えました。

「ブドウは自分で栽培しているから説明できるけれど、砂糖は自分で作っていないからわかりません、とは言えないと思ったのです」

最近では2011年のみ、ブドウの生育上、補糖をせずに仕込むことがむずかしかったため、沖縄産と鹿児島産の砂糖を取り寄せて仕込んだそうです。

「アルコール度数を12%にしなきゃと思うから、補糖するという側面があります。であるならば、度数が低くてもいい。10%でも8%でもいいといった考え方に変えていく必要もあるんじゃないか? あるがままの味を受け容れるという考え方もあるんじゃないか?」

「知らせる」から始める。

「消費者のみなさんは、こういう事実をなかなか知り得ないですよね。知らない以上、自分の口にしているものが、地球のどこかの環境に影響を及ぼしてしまっているという意識も生まれにくい。知ることが、まずは大切と思うのですね」

そのためには、生産者自ら、様々な情報を開示していくことが重要ではないか、と岡本さんは言います。

1本のワインを造るために使ったものすべて――電気、ガス、水、肥料、酵母、もし、添加物があるのであれば、もちろん添加物も開示すべきじゃないか?

「添加物を使っちゃいけないということではなく、知らなければ、良いも悪いも判断ができないからです」

自分だけ頑張っても、一人ではあまりに非力すぎる。岡本さんは、生産者の人々に働きかけていきたいと考えています、「すべて開示しませんか?」と。「理想論かもしれません。時間もかかると思います。でも、僕たちが開示しようとしない限り、変わらない気がするのです」

岡本さんは、吉田牧場や清水牧場など志の高い生産者さんを訪ねては、話を聞き、自分の考えを伝えることに時間を使うようにもなりました。

「チェックリスト」を作成して情報を開示するといった具体策も考案中です。

「バタフライ・プロジェクト」と銘打った活動体にしたいと考え、企画書を書き始めています。

食べる技術が助けてくれる。

「短角牛の生産者である柿木畜産の柿木敏由貴さんが『おいしく食べることが成仏させること』と言っていたのですが、その通りだと思います。肉質を生かして食べる、すべての部位を生かして食べる……牛の個性を生かして食べ切ることが、牛の命をまっとうさせることになる。そのためには肉の価値をきちんと知らなければいけないし、そうしたら、きっと肉を無駄に食べないで済むでしょう」

アルコール度数を12%にしなければと思うから補糖するように、もっとおいしくしようと思うがあまり、品種改良が行き過ぎたりもしてしまう。見失ってしまうものもある。それよりも、食材はできる限り自然に育て、食べる技術を磨くことによって、あるがままの味わいをおいしく食べるほうが、持続可能な生産を続けていけるのではないか。

「おいしさとは何か、おいしく食べる技術とは何かを考える上で、シェフたちと手を取り合うことが、とても大切だと考えています。シェフたちには、生産者じゃないからこそ伝えられることがある。『いただきます・プロジェクト』の役割はとても大きいと思っています」

「いただきます・プロジェクト」掲載号

2014年10月号

「ボー・ペイサージュ」岡本英史さんの記事掲載号

2008年7月号