【ようこそ発酵蔵へ】酒種室で受け継ぐ店の魂「酒種あんぱん」

東京・銀座「銀座木村屋」

2024.09.24

text by Kyoko Kita / photographs by Hide Urabe

連載:ようこそ発酵蔵へ

写真で巡る発酵の世界。丁寧に時間をかけて微生物と向き合い、日本の伝統食を次代へつなぐ蔵、生産者を訪ねます。「銀座木村屋」の酒種あんぱんは、大戦中も職人たちが守り抜き、140余年に渡り受け継がれてきた酒種が味の要。

酒種室で受け継ぐ店の魂

日本初のパン屋、明治2年創業の「銀座木村家」には、ごく限られた者のみ入室を許される特別な部屋がある。140余年に渡り受け継がれてきた酒種の酵母を管理、研究する酒種室だ。

外国人居留地でコックをしていた人物からパンの製法を習った初代・安兵衛が、日本人の口に合うようにと酒饅頭をヒントに考案した酒種パン。大戦中も職人たちの元に分散させ守り抜いたという酒種は、まさに木村家の命であり魂と言える。

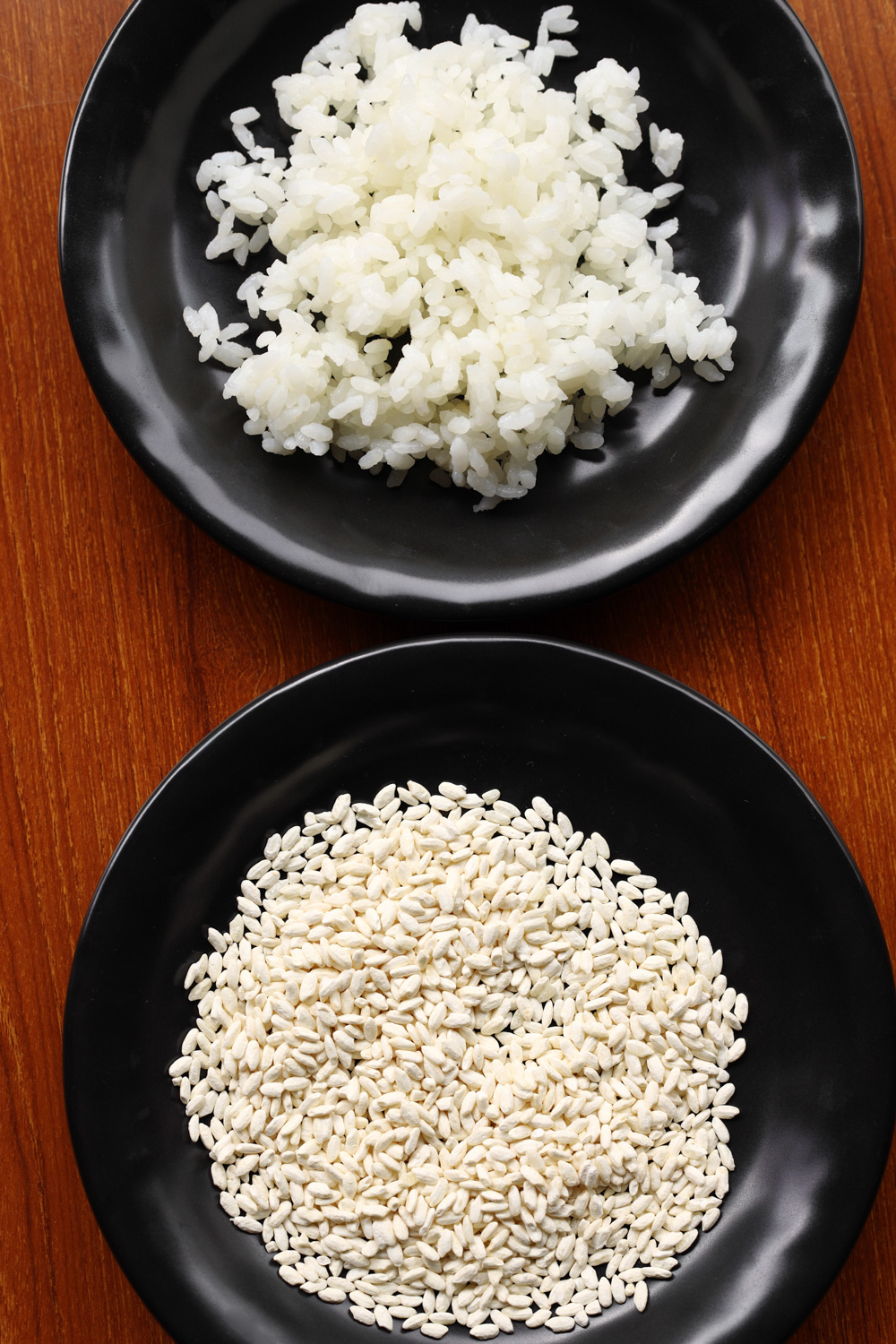

勤続30年、酒種室の室長を務める酒種師の八度(やつど)慎一郎さんは、「発酵中の温度が1℃違うだけで、パンの香りや膨らみが違ってくる」と酒種の難しさを語る。酒種とは文字通り日本酒を造る際に生まれる酵母のこと。木村家では、米とご飯、水に伝承の酵母菌を添加して培養させたものを元種としている。

この元種と米麹、米、水を合わせて発酵させたのが酒種だ。ここからはパン職人の仕事。酒種と粉、砂糖、水を混ぜて5~6時間発酵させた後、粉、砂糖、副材料をさらに加えて捏ね、4~5時間発酵。この生地で餡を包み焼き上げる。

「工程を一つひとつしっかり積み上げることが大切です。木村家のあんぱんは日本一じゃなきゃいけませんから」。酒種の香りと、生地に負けないこし餡の甘味、桜の塩漬けの絶妙な塩気。その味、そして佇まいには、品と懐かしさが同居している。

◎銀座木村家

東京都中央区銀座4-5-7

☎03-3561-0091

www.ginzakimuraya.jp

(雑誌『料理通信』2020年11・12月合併号掲載)

掲載号はこちら

関連リンク