日本 [福岡]

ベースにあるのは、季節に応じた酢造り

未来に届けたい日本の食材 #18 静置発酵の酢

2022.07.11

変わりゆく時代の中で、変わることなく次世代へ伝えたい日本の食材があります。手間を惜しまず、実直に向き合う生産者の手から生まれた個性豊かな食材を、学校法人 服部学園 服部栄養専門学校理事長・校長、服部幸應さんが案内します。

連載:未来に届けたい日本の食材

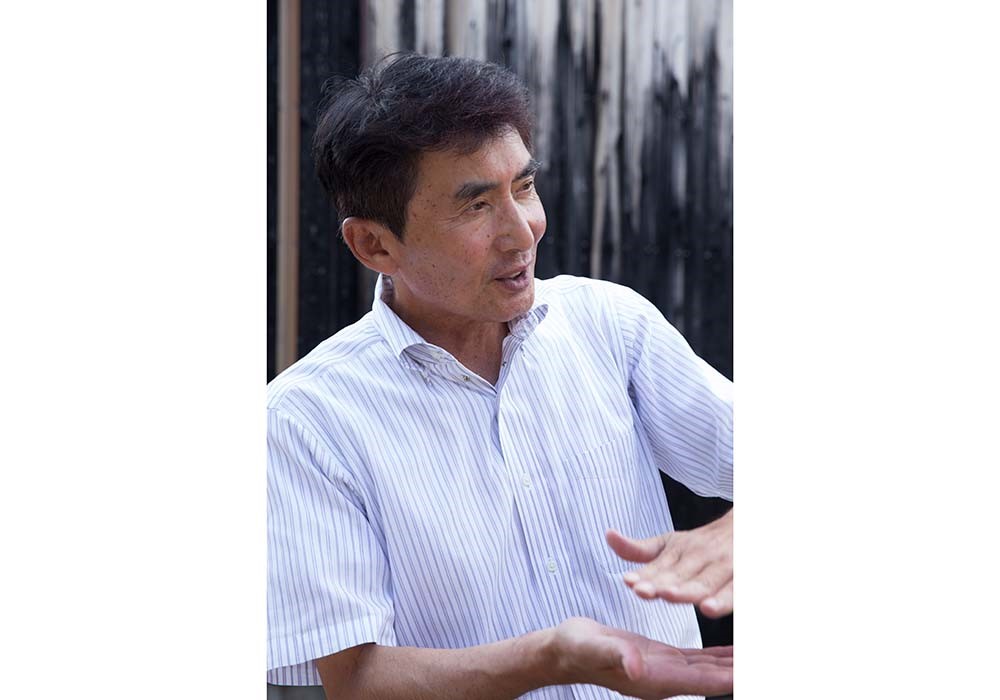

「安く大量に」という時代の要求に飲まれることなく一子相伝の技を守り、静置発酵と呼ばれる昔ながらの製法でじっくり時間をかけているのが福岡で300年続く「庄分酢」です。伝統を守りつつ、福岡の産物を使った果実酢など、新しい試みも続ける14代当主・高橋一精(たかはし・かずきよ)さんにお話を聞きました。

「自分たちが作り続けたい商品とお客さんに合う商品を合致させながらこれからも酢造りを続けたい」と語る高橋一精さん。

米どころとして知られる筑後平野は、いい米、いい水に恵まれ、昔から酒造りが盛んでした。当店も3代目までは酒蔵を営んでいたのですが、4代目の時、1711年に酢造りに転じました。子孫のためにと残してくれた巻物の家伝書があるのですが、今もその製法に則って、「有機玄米くろ酢」を造っています。

原料は熊本県山都町の有機JAS玄米、麹、そして水のみ。甕仕込みは春と秋に仕込みますが、製法そのものはシンプルです。甕に蒸した玄米と麹米を加えて混ぜ、あとは仕込み水を加えるだけ。和紙で蓋をして3〜4カ月、そのまま静置発酵させます。

黒酢は春と秋、果物は季節に応じて仕込む。通年製造できる純米酢や醸造酢と違い、黒酢は気温の適した春と秋の2回のみ仕込まれる。四季を意識した酢づくりは現在、地元の果物でも生かされ、静置発酵の酢は、少しずつバリエーションを増やしている。2017年より東京の銀座シックスに自社店舗をオープン。

甕をお見せしましょう。大きいでしょ。昔から使っている大事な甕です。半分ほど土に埋め込んでありますが、なぜだかわかりますか? 土中に埋まっている下の部分は10℃前後でアルコール発酵に適した温度帯。表に出ている部分は太陽熱が当たるので温かく、40℃前後で酢酸発酵に適した温度帯になるんです。

酢造りは、玄米のでんぷんが糖に分解されて、アルコール発酵を経た後、空気中の酸素と酢酸菌を取り込んで、酢酸発酵が始まります。徐々に表面に酢酸菌の膜が張り、アルコールが完全に酢に変わる頃が仕込みから約3カ月。春と秋に仕込むのは、気温がちょうど発酵に適していて、自然の力だけで酢づくりができるからです。静置発酵が終わると膜は沈み、タンクに移して、半年かけて熟成させていきます。先祖はここまで来るのにさぞかし苦労したのでしょう。家伝書には詳しく注意事項が書かれています。

この「有機玄米くろ酢」の他に、純米酢や醸造酢も製造していますが、発酵・熟成は築80年を超える蔵に据えた、大きな木桶や発酵槽で行っています。この蔵には蔵付き菌が住んでいて、ツンと来ない、酸味のまろやかな酢へと育ててくれます。これこそが「庄分酢」の宝です。

柱や梁、壁、木桶の木目の間など、目には見えない「蔵付き菌」に快適に働いてもらうため、従業員は道具の手入れや蔵の掃除に余念がない。

木桶の発酵槽には藁で編んだ筵をかぶせる。冬は何枚も重ね、熱を逃がさないようにして自然の発酵を促す。

(写真左)桶の蓋は酸素が取りこめるように木片をかませ、少しだけ隙間を空けている。

(写真右)酢酸発酵が始まるとクモの巣のように膜が張り始め、だんだん厚くなり、最後は沈む。

かつてこの辺りには各町に一軒ずつお酢屋さんがあったのですが、高度経済成長期以降、大量生産に押され、廃業を余儀なくされました。当社は「安く大量に」という時代の要求に応じるよりも、甕を守り、ゆっくり造ろう、10人中1人でも2人でもわかってくれる人がいればいいじゃないかと、やってきました。それが今、だんだんと見直されてきています。

身体全体で酢を感じていただこうと蔵見学を始めて20年以上になります。おいしくて身体にいい酢、もっともっと摂って健康になっていただきたいですね。

ショップとレストランが併設された庄分酢の本社は、260年前の建物がベースになっており、大川市の文化財にも指定されている。

◎庄分酢

福岡県大川市榎津548

☎0944-88-1535

https://shoubun.jp/

(雑誌『料理通信』2018年11月号掲載)

◎購入サイト

関連リンク