サバイバルレシピ15 新潟「なまぐさこうこ」「しょっからいわし」

和製アンチョビーで漬けるたくあん

2023.07.06

text and photographs by Masako Naito / coordination by Maiko Hotta

連載:サバイバルレシピ

⾷糧難、災害時をどう乗り越える?

人口爆発による食糧難や自然災害で、これまで当たり前にあった食物が手に入らなくなったとき、求められるのは限られた資源でサバイブする「生きる力」です。日本各地に残る保存食、発酵食、郷土食に、自然の恵みを無駄なく食べつなぐためのサバイバル・テクニックを探ります。

目次

獲れたて、鮮度抜群のイワシで仕込む

昔、日本海沿岸部では、4、5月になるとイワシが大量に獲れたという。新潟市西蒲区(にしかんく)にある角田浜(かくだはま)には、春先に大量に獲れた新鮮なイワシと大根を使った郷土料理「なまぐさこうこ」がある。イワシを塩漬けして発酵させた「しょっからいわし」の煮汁に大根を漬けた漬物だ。見た目はたくあんだが、発酵したイワシ独特の風味と塩味が効いて、お茶請けやご飯のお供として、昔から食べられてきた。

以前はたくさんの家庭で作られていた「なまぐさこうこ」は、今となっては角田浜で数軒しか作っていないそうで、そのなかの一人が齋藤節子さんだ。「作るって言っても、いつイワシが獲れるかわからねからね。急にその日の朝、『今日獲れたぞ! いるか?』って連絡が来てね。連絡が来たら、すーぐ仕込まねばならねんだて。手間がかかるし、においがすごいから保存する場所も必要だしね。なかなか難しくなってきたて」

齋藤節子さん。新潟市西蒲区(旧西蒲原郡巻町)出身。結婚で角田浜へ来て50数年。会社退職後、地域の民生委員を長年務め、現在は専業主婦。漬物など地域の食材を使った保存食作りを楽しんでいる。

そう、なまぐさこうこを作るには、手間と時間がかかるのだ。まず、漬け汁になる「しょっからいわし」作りから。春に新鮮なイワシを丁寧に処理して樽に詰めて塩漬けし、発酵させる。暑い夏を越え、大根のとれる晩秋から初冬の頃まで、半年以上をかけて完成するしょっからいわしは、いわば、“和製アンチョビー”、漬け汁は魚醤だ。香ばしく焼いて食べると、凝縮された旨味と塩味でご飯がすすむ。酒のあてにもぴったりだ。

春に仕込み、約半年をかけて完成したしょっからいわし。

しょっからいわしをドロドロに煮込む

ここから、なまぐさこうこ作りが始まる。樽から取り出したしょっからいわしを、さらに3時間煮込んでドロドロの液状にする。この漬け汁と大根を樽に入れ、重石をして約1カ月漬けると、ようやくなまぐさこうこの完成だ。私も子どもの頃に食べたことがあったが、こんなにも手間がかかっているとは知らなかった。

なまぐさこうこの数少ない作り手、齋藤節子さん(写真右)、高橋京子さん(写真左)。作業は全て屋外で。「家の中でなんかできねてー。捌くときは生臭いし、煮るときは発酵したにおいがするし、イワシの脂がギトギトして、全身染み込むんだて」と節子さん。

なまぐさこうこは、作る人によってアレンジが加えられていて、各家庭の味がある。齋藤さんも義母から作り方を教わり、毎年一緒に作ってきた。その年にとれたイワシや大根の状態、気候によっても出来が変わってくるそうだ。

齋藤さんは、今年漬けた大根としょっからいわしを来年用に樽に少し残しておく。昨今では春先の新潟県の沿岸部には、数回しかイワシの群れが来なくなり、以前ほど獲れなくなってしまったそうだ。獲れたとしても、量が少なすぎて手に入らない年もあるという。イワシが手に入らなかった年は、とっておいた漬け汁に大根を足して漬ける。イワシが獲れた年は、新たに作ったしょっからいわしと大根を足して漬けるそうだ。「イワシは来年も獲れるかわからねし、足していけばまた楽しめるしね」

海水温の上昇の影響か、海の生態系バランスの変化か、資源の乱獲か、不漁の原因はわからないけれど、この土地で伝わってきた保存食を次の世代へつなげていくためにも、海洋保全のために自分ができることがなにかあるのでは。齋藤さんの「なまぐさこうこ」をいただきながら考えた。

「しょっからいわし」で漬ける「なまぐさこうこ」の作り方

「なまぐさこうこ」は、大量に獲れたイワシを無駄にせず、土地でとれた大根で作る、この場所ならではの保存食。春先に獲れる脂ののったイワシが、しょっからいわしを作るのにちょうどいいそうだ。

[材料](すべて適量)

イワシ、塩、イワシの漬け汁、酒、顆粒だし、大根

※イワシ100匹に対して塩一升(約1.8㎏)

水揚げされたばかり、生きたイワシで作る。しょっからいわし作りには、イワシの鮮度が重要。

[作り方]

<春の仕事>

[1]頭と内臓を取り除く

しょっからいわしを仕込む。イワシの頭と内臓を取り除く。

POINT:身がダレないよう、腹を裂かずに内臓を丁寧に出す

[2]塩をまぶす

イワシは洗わず血がついたまま、塩を全体にまぶす。

POINT:水で洗わないことで傷みにくくなる

[3]樽に隙間なく並べる

塩をまぶしたイワシを樽に放射状に並べる。

POINT:塩を染み込ませるために隙間なく並べる

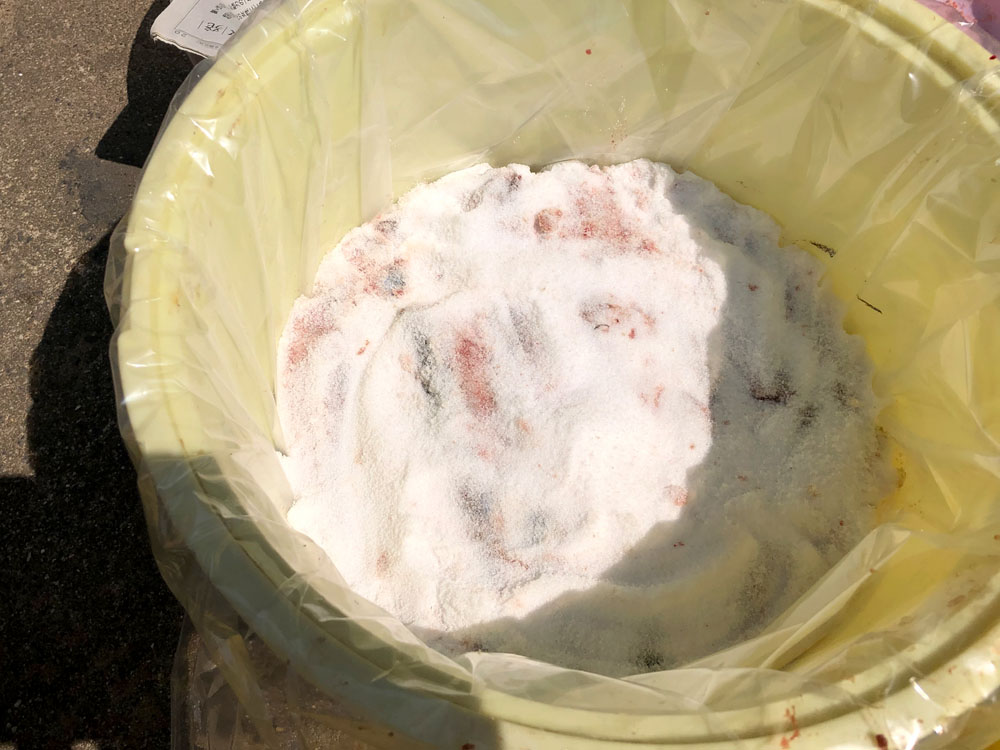

[4]塩でふたをする

残りの塩を上からかけ、塩でふたをする。常温に2〜3日おいて塩をなじませる。

POINT:イワシの隙間を塩で埋める要領で

[5]重石をのせて保存する

10kg程度の重石をのせてふたをして、風通しのいい暗い場所(常温)で保存する。次第に水分が上がってくる。

<秋の仕事>

[6]しょっからいわしを取り出す

晩秋から初冬に樽のふたを開け、しょっからいわしを取り出す。

[7]イワシを鍋の中へ

イワシを鍋に入れる。

[8]水を加えて煮る

ひたひたになるくらいの水、漬け汁を少し加えて火にかける

POINT:漬け汁で煮る人もいる

[9]かき混ぜながら煮る

かき混ぜながら煮る。イワシの原形がなくなってきたら、酒と顆粒だし(かつお節でも可)を少量加える。

[10]液状になるまで煮る

3時間ほどかき混ぜながら煮て、どろどろした液状になったら火から下ろして粗熱をとる。

[11]白首大根を使う

なまぐさこうこには、白首大根を使う。繊維は多いが水分量が少ないので腐りにくく、出来上がりの食感がいい。

POINT:辛味成分を多く含み、発酵によって旨味も増す

[12]大根を切る

大根は葉を落とし、適当な大きさ(15㎝程度)に切って樽に入れる。

[13]漬け汁を加える

10の漬け汁を大根が完全に浸かる量を加える。

POINT:漬け汁に浸かってない部分が腐敗するので、全部を覆う

[14]重石をする

大根の倍の重さの重石をのせ、冷暗所で保存する。

[15]味を調整する

漬けた大根は1カ月から食べ頃に。味が濃い場合は、水や大根を足して調整する。

お茶請けにいただいた「なまぐさこうこ」は、ただしょっぱいのではなく、発酵したイワシの独特の風味とパリパリとした食感がクセになるおいしさだった。

内藤雅子(ないとう・まさこ)

新潟県出身、在住のカメラマン。地方情報誌を発刊する出版社専属カメラマンを経て、独立。新潟を拠点に料理、人物、地域、建物、取材インタビュー写真等、広告写真を中心に活動中。毎年秋頃には主催イベント「Sunday写真館」を開催し、毎年たくさんの家族写真を撮り続けている。

関連リンク