衰退産業と思っていた家業で世界へ飛び出し、見えた日本の伝統産業の活路

茨城・土浦「柴沼醤油醸造」柴沼秀篤

2025.09.08

text by Yumiko Numa / photographs by Hide Urabe

江戸時代に醤油の銘柄地として知られた茨城県土浦市で、創業して337年。唯一現存する醤油蔵「柴沼醤油醸造」18代目、柴沼秀篤さんは、衰退産業と思っていた家業を60カ国以上と取引のある蔵へと成長させ、右肩上がりの業績を収めている。自社を飛躍させるだけでなく、今、同業10蔵と手を組み世界を目指す理由とは?

目次

- ■創業337年の小さな醤油蔵が受けたオーストラリアからの電話

- ■商品数700アイテム。9割がプライベートブランド

- ■醤油蔵が元気でないと、木桶職人の仕事が減り、林業も廃れていく

- ■競合ではなく、同業で協業して世界へ

創業337年の小さな醤油蔵が受けたオーストラリアからの電話

1955年には日本国内に約6000社あったという醤油メーカーは、2021年時点で1066社になり(しょうゆ情報センター調べ)、2025年現在は1000社を切ったという。さらに、伝統的な造りに代表される木桶仕込みで醸した醤油の出荷量は、国内生産量のわずか約1%にすぎない。

創業1688(元禄元)年、337年の歴史がある柴沼醤油醸造は、木桶仕込みの貴重な醤油を造る伝統的な蔵元である一方、約15年前より地道に海外へ販路を切り拓き、今やヨーロッパ、アジア、アメリカ、オセアニアなど世界約60カ国に輸出をするまでになった。

きっかけとなったのは、18代目、柴沼秀篤さんのもとにかかってきた一本の電話だった。

プロプレーヤーを目指し、学生時代はテニスに没頭していた柴沼さん。高校時代に海外遠征を経て実力の差を痛感し、大学は東京農業大学へ進学後、大手食品メーカーで働くこと7年。2009年、29歳で家業に入った。

いくらやる気をもって取り組んでも、現実の業績は厳しく、「自分の代しかもたないかも・・・」。そんな感情をいだいても致し方ない状況だった。そんななか、オーストラリアの商社からかかってきた電話は自社の醤油の輸出を望むものだった。

「無理、無理!うちのような地方の小さな蔵じゃ」

最初は、到底、輸出に対応できる体制などつくれるわけがないと、すみやかに申し出を断った。当時、社長を務めていた父や社員の賛成を得られることも考えづらかった。それでも先方から、数回にわたって「どうしても取引がしたい」と熱心な電話をもらい、柴沼さんは、「そこまで言ってくれるなら、一度は現地へ」とオーストラリアへ飛んだ。

「電話をくれた現地商社の社長は、『オーストラリアの建国年よりも圧倒的に古い歴史を持つ造り手がいることが驚きだ。希少な木樽の醤油を扱ってみたい』と尊敬の念を込めて語ってくれました。純粋に、自分の蔵の価値を感じてもらえることが嬉しかったですね。せっかくの貴重な機会にメルボルン、シドニーの飲食店を片っ端から回ってみると、日本食レストランの多さにも驚かされました」

日本食自体への興味の高まりを肌で感じ、柴沼さんは海外輸出の第一歩を踏み出したのだった。

商品数700アイテム。9割がプライベートブランド

毎月、『地球の歩き方』を鞄に詰めて海外に渡り、1日で20軒以上の店を地道に営業して回ること数年。気づけば、72カ国を自らの足で訪ねていた。

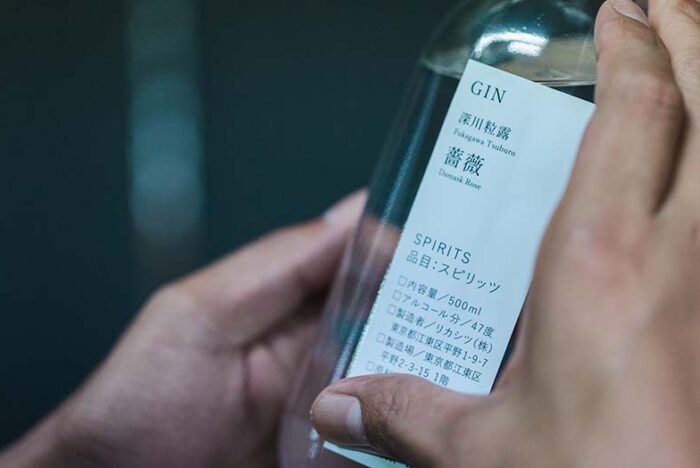

はじめは、木桶熟成生醤油に鰹だしを加えた板前仕立て醤油「紫峰」、そして茨城県産大豆と小麦のみを原料とする生醤油「お常陸」を持参していた。だが、実際に顔と顔を合わせ、膝を突き合わせながら話をすると、国ごとに異なる好みはあまりにも多様だった。甘味のつけ方、色味、粘度などなど。

「僕が明確にしたのは、自分がいいと思うものを売る“プロダクトアウト”をやめて、顧客のほしいものに応える“マーケットイン”に徹底することでした。いくら自分の常識とは違っていても、顧客がおいしいと思うものが、顧客がほしいものだと」

気づけば、アイテム数は700にも上った。アイテムを絞って大量生産する方が効率はいいに決まっている。だが、柴沼さんには、それでは必ず大手とバッティングしてしまう現実が見えていた。

「海外から戻るたびに製造アイテムが増えるから、社員は面倒くさがっているでしょう。でも、味だけでなく、言語やラベルデザインの違いにも対応することは、大手企業は、正直、仕事が細かすぎて対応しきれない。勝ち残るために、世の中の動きと真逆の方向にベッドしたのです。さすがに多いなと思いますが(笑)」

自社の醤油はフランスはリヨンの名店「ポール・ボキューズ」をはじめ、ミシュランの星付きレストランでも使われるようになった。消費縮小傾向の国内でも、むしろ需要は上がった。

柴沼さんは、自社の開発力が強化されたことに一理あると見ている。

「いろんな条件の兼ね合いで、開発したものが毎回、採用になるわけじゃありません。1種類採用されるとしても、その何倍も試作しているのだから、開発担当者は決して楽ではないでしょう。でも開発を繰り返すことで、実力がついてきたと思うんです。中堅の会社だからこそ、色々とトライし続けることが大事なんだと感じています。要は筋トレみたいなものです。毎日、毎日、5年間もトレーニングしていれば、なかなかいい筋肉に育ってくるものです」

醤油蔵が元気でないと、木桶職人の仕事が減り、林業も廃れていく

当主の判断によって時代に合わせて柔軟な経営をしてきた柴沼醤油醸造だが、唯一、代々守られてきた家訓がある。醤油のもろみは「木桶で仕込む」ことだ。

蔵には現在、約70本の木桶がある。古いものは200年~250年ほど前に作られたもので、一度作ればそれだけもつという証でもある。

「それが数年前に1本の木桶の底が抜けてしまい、醤油が一気に流れ出てしまいました。すぐ修理しようと思ったら直せる職人がいない。これはいけないと、職人を育てる活動に乗り出しました」

たしかに木桶を1個作って200年ももつのだったら、しかも木桶で仕込む蔵が激減していているのならば、職人は生計を立てることなどできない。そこで、木桶を使う醤油蔵や味噌蔵、新進気鋭の酒蔵がタッグを組み、「壊れたから発注する」ではなく、「壊れる前にある程度定期に発注して入れ替える」という取り組みをしている。職人の技術を上げ、仕事として成り立たせるためだ。

取り組みを通して見えてきたのは、醤油の原料をつくる農業や木桶の素材となる林業とのつながりの必要性だった。

「山がどんどん荒れてしまっているなか、桶をつくるには杉や長くまっすぐな竹も入手が難しい現状を知りました。木桶を守るには林業のことも考えなければいけません。醤油造りにおいても、大豆や小麦の生産者を守らないと。日本の伝統産業は、農業、林業と深くつながっているのです。僕らのような蔵元がきちんと儲かっていないといけませんし、その利益を林業や農業に還元をして商売として成り立たせ、それがまたこちらに還ってくるという仕組みを考えることが必要です。単純にお金で支援するのではなく、点が線につながるような形で、僕らは醤油にまつわる人たちを支援していかないといけないと思うのです」

競合ではなく、同業で協業して世界へ

海外で醤油を展開するなかで、柴沼さんはさまざまな需要を目の当たりにしてきた。イスラム教のハラルや鰹だしを使わないビーガン、小麦を使わないグルテンフリー。ヨーロッパやアメリカではオーガニックを求める声もある。

「多彩な需要に応えるために重要になってくるのが、同業との協業です。今は10社以上の醤油メーカーと組んでいます。自社で造れないたまり醤油はこちら、グルテンフリーの醤油はあちら、白醤油はあなたのところでといった具合に、すべてを自社で造るのではなく協力し合う。よく『競合なのに?』なんて言われますが、国内の消費量がこれだけ落ち込んでいる状況で、ライバルだ何だと言っている場合じゃありません。どんなにきちんと造っている蔵元だって生き残るのに必死です。輸出の営業は僕が担い、協業することで、まだまだマーケットを広げられるのです」

すべてがすべてうまくいくことばかりではない。だけど、会社に体力があるうちにいろんなことをやって、攻めて、種を撒いているからこそ、次につながる――それは、柴沼さん自身が右も左もわからないなか、無我夢中で歩を進めてきてたどり着いた答えのひとつである。

自社だけでなく、日本商工会議所青年部グローバルネットワーク委員会委員長として業界の輸出に関するアドバイザー的な役回りも務める柴沼さん。多忙を極める日々だが、心に決めている夢がある。

「60歳ですべての役職を降りようと思っています。今は広告塔として世界に出向いて営業をかけるのが会社にとっていいことではあるけれど、昔のことを語るだけの老害になってはいけません。残りの人生は、これまでできなかった麹づくりをこの蔵でしながら、醸造の職人として生きるのが夢です」

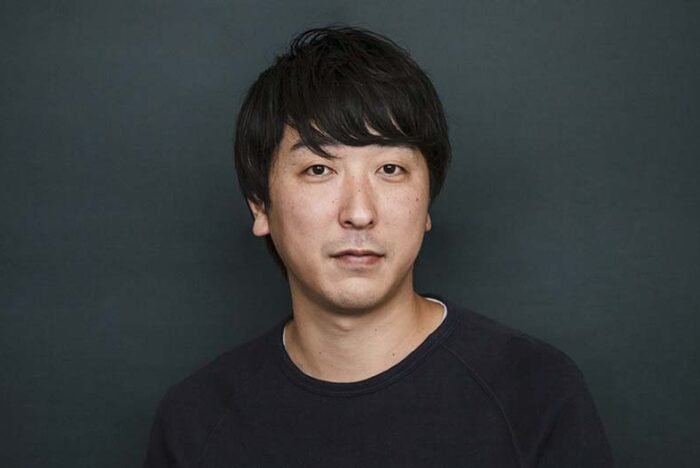

柴沼秀篤(しばぬま・ひであつ)

1979年生まれ、茨城県出身。原料処理、木桶によるもろみ管理、圧搾、容器充填まで自社で一貫して行う「柴沼醤油醸造」十八代目当主。東京農業大学応用生物科学部醸造化学科卒業後、大手食品メーカーでの営業職を経て柴沼醤油醸造入社。2010年より海外輸出を開始し世界70カ国以上を飛び回る。現在では世界62カ国への輸出を展開。2019年に「輸出に取り組む有望事業者表彰」で茨城県にて初めて農林水産大臣賞を受賞。2025年度日本商工会議所青年部グローバルネットワーク委員会委員長。

◎柴沼醬油醸造

茨城県土浦市虫掛374

☎029-821-2400

https://www.shibanuma.com/

(蔵見学は行っておりません)

関連リンク