ペルーの自然と生態系を表現する「MAZ」の新しいガストロノミー体験

2022.09.01

text by Sawako Kimijima / photographs by Ayumi Okubo、MAZ

2022年の「世界のベストレストラン50」で2位に輝いた南米・ペルー「Central(セントラル)」のシェフ、ヴィルヒリオ・マルティネスがディレクターを務めるレストラン「MAZ(マス)」が7月、東京・紀尾井町にオープンした。「ペルーの自然と生態系の多様性を表現する」をコンセプトとする料理の数々はあたかも博物館か美術館に行ったかのような感覚をもたらしてくれる。ガストロノミーの可能性を鮮やかに切り開いてみせる彼らの考え方と取り組みをお伝えしよう。

料理が導く「標高」のアップダウン

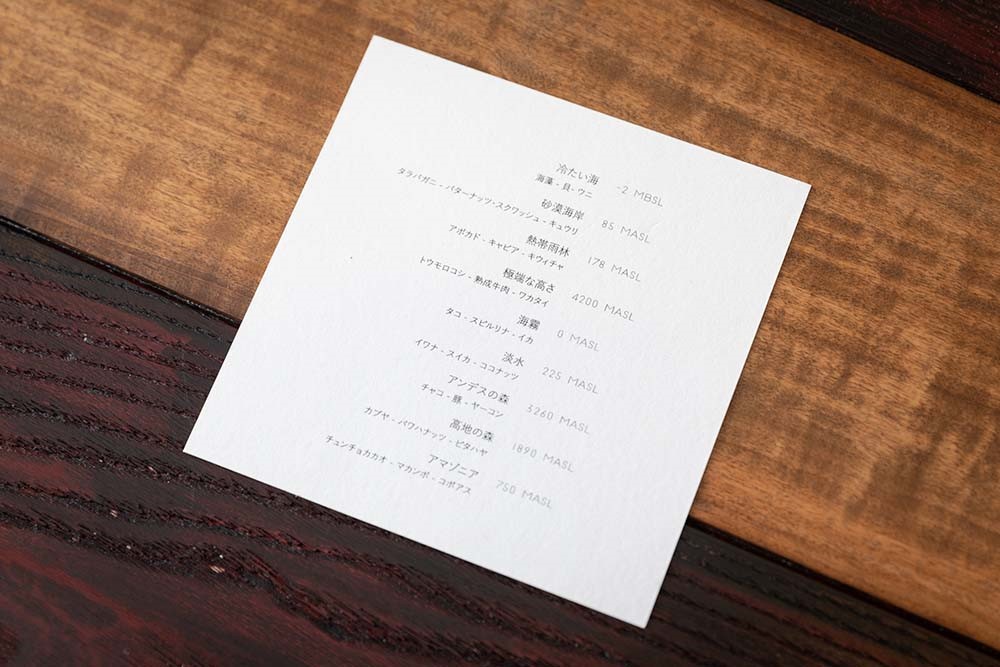

まずは、メニューをご覧いただこう。

左側の「砂漠海岸」や「熱帯雨林」が料理名、その下には使用されている主な食材、そして右側の数値は、“MBSL=水深、MASL=海抜”、つまり標高を表している。「ペルーの自然と生態系の多様性を表現する」というコンセプト通り、ペルーの特徴的な自然環境を食べて知るデギュスタシオンコースというわけだ。

とりわけ着目すべきは、メニューに「標高」が表記されている点だろう。

ヴィルヒリオ・マルティネスからMAZを任されたサンティアゴ・フェルナンデスシェフによれば、「ペルーの生態系の多様性は標高によるところが大きい」と言う。「四季がある日本では、季節の移ろいの中に自然や生態系の多様性が見られます。日本人はとりわけ季節を細分化して捉え、懐石料理はその些細な変化を映し出していますね」。確かに二十四節気七十二候などはシンボリックな例かもしれない。「対して、熱帯地方のペルーでは四季がありません。季節による差異に乏しい。では、何によってペルーの自然の多様性は語られるのか? それが高度なのです」

南北にアンデス山脈が貫き、国内最高峰が6778mという標高を誇るペルーでは、垂直に植生や動物の生態が変化していく。ペルーの地理的区分はまず大きく、沿岸部のコスタ、アンデス高地のシエラ、アマゾン川流域のセルバに3分類されるが、前者2つは標高が目安となる。コスタは太平洋から東に向けて標高500mまで、シエラはアンデス山脈西斜面の標高500m以上から東斜面の標高1500mほどまで。さらにシエラ内でも、標高2000m以下の暑い地域をユンガ(コーヒー、果物などの亜熱帯作物が育つ)、標高2500~3500mまでの温暖な地域をケチュア(ジャガイモが育つ)、標高3500~4100mの冷たく涼しい地域をスニ(リャマやアルパカの放牧に適している)、4100m以上の人間の居住に適さない寒冷地をプーナと呼ぶ。

もちろん、同じ標高でも北部、中部、南部で異なり、さらにマイクロ・クライメイト(地形や地理的条件によって狭い地域間でも環境が変わること)は点在する。それらを考慮しつつ、MAZの料理はペルーの自然を表現しているわけだ。

馴染みのない食材が登場し、プレゼンテーションも独特だが、口に運ぶと、説明された景色が浮かんでくる感覚がある。それはどこか『NATIONAL GEOGRAPHIC』的な世界観で、食べる旅のようであり、食べる博物館体験のようでもある。

「季節と高度の違いはあるけれど、自然の営みを尊重し、それらを料理で芸術的・文化的な表現にまで高める日本人のセンシビリティは、僕たちのフィロソフィと共通する。日本でなら僕たちの世界観を伝えることが可能と考えた」とサンティアゴは語る。

旬の食材同士を合わせるのが和食の基本――ハモとマツタケ、ワカメとタケノコといったように――とする日本では本来、夏の食材と冬の食材を一緒に調理しない。同時に存在しないのだから、合わせようがなかったわけだが、サンティアゴシェフたちの場合は「海のものと山のものを混交して料理しないのが基本」と言う。エリアが異なるものは合わせない。だからこそ、料理で景色が浮かび上がるわけだ。

冒頭のメニューの右側の標高に着目すると、-2 → 85 → 178 → 4200 → 0 → 225 → 3260 → 1890 → 750という激しいアップダウンが見えてきて、国土を形作る高低差が出現する。

6000mを超える山がそびえるペルーでは、富士山ほどの標高にも都市があり、3400mのクスコ市に約30万人、3850mのプーノ市に約22万人が住む。横への広がりのみならず、縦にも広がりのある国土を思い浮かべると、生物の多様性にも納得がいくというものである。

「ペルーには伝統的に高度で生命を捉え、自然を把握する感覚がある」とサンティアゴ。「地球上の生命は、海で誕生して、陸へと上がった。そして、山の頂には神がいる。そんな生命の捉え方がペルーのDNAにすり込まれている」。そして、「標高が高くなるほど、よりピュアになる、純度が高くなる、という感覚がある。実際、植物も標高が高いほうが味や香りが強くなる」と言う。

シェフと研究者が手を取り合う先にあるもの

彼らの表現を支えるのが、ヴィルヒリオ・マルティネスと妹のマレーナが2013年に設立した「Mater Iniciativa(マテル・イニシアティバ)」、食材の調査・研究機関(NGO)だ。ペルー各地を探訪し、原産地、生育実態、伝統的な栽培法や加工法、農業生産と環境への影響などについて、フィールドワークや探究を続けてきた。科学者や生物学者らと共に始まった活動は次第に領域を広げ、人類学者、芸術家、言語学者、脳神経外科医など多様で包括的な視点を持つ学際的なチームを編成するまでに発展して、現在では100人を超える世界的なネットワークを持つ。ヴィルヒリオは2018年、標高3500mの高地にレストラン兼研究所「MIL(ミル)」を開設。ミルにはカカオの生産と調査に特化した研究室、抽出や発酵、蒸溜の研究室もある。

「マテルの活動が知られるにつれ、協力を申し出る研究者やジャーナリスト、カメラマンなどが増えていきました。自身の経験や知見を生かしたいと無償で参加してくれる」。ちなみに、マテル・イニシアティバは政府や企業のサポートを一切受けてないという。「独立した組織であること、つまり自由であることが大切なのです」

「様々な領域の学者たちとの研究活動は刺激的です。食材について、風土について、文化について、知るほどに良い料理が作れる」とサンティアゴは言う。「料理人はもはやただ料理するだけの存在ではない。食べるという体験を通して新しい知識、新しい気付きを持ち帰ってもらう役割を果たしていく責任があると考えています」

マテル・イニシアティバの研究成果はレストランの料理だけでなく、酒、テーブルウェア、クロスといったプロダクトの制作にも活かされる。それらを販売することで資金を得るというサイクルもできている。

ローカルな価値観がグローバルなコモンセンスになる

ちなみに、サンティアゴはベネズエラの出身。スペインのバスク・キュリナリー・センター(BCC)で学んだ後に「セントラル」に加わった。「BCCのカリキュラムの中で調理技術が占める割合は3割ほど。接客、マネージメント、リーダーシップ、心理学、エクスペリエンス・デザイン、料理と環境はどう関連しているか、料理とサステナビリティの関係など、料理界を構成している様々な事柄を、分野をまたいで学習した。キッチンの外に学ぶべきことがたくさんあると教わった」。それは、ヴィルヒリオのモットー「Afuera hay mas 外にはもっとある」と重なると言う。

「ペルーの自然と生態系を表現するとは言え、古代文明やインカ帝国が栄えた壮大な歴史があり、アンデスという垂直の広がりを持つペルーの文化や自然を、僕たちはまだまだ開拓しきれていません。たとえば、アマゾンに行けば、また異なる自然と文化の様相が展開する。アマゾンのエリアでは精霊が人々の暮らしの上で大きな比重を占めるなど、独自の文化体系を持っているが、それらに関しては勉強が足りていない」

今後、アマゾンや海岸地方にも研究所を設立しようという案も出ているそうだ。

科学やテクノロジーの進歩によって、地球や生物に関する様々な事柄が解明されていく。それは、自然の成り立ちや生命体の働きがいかに精度高く優れているかを証明する作業でもある。科学が自然を超えるのではない。自然の偉大さを科学で浮き彫りにするのである。

マテル・イニシアティバにおいて、研究者と料理人が手を携えてペルーの自然と生態系を掘り起こし、ガストロノミーというアーティスティックな表現に落とし込まれることは、これからの料理界の方向性を示唆している。人々の好奇心を刺激する料理の数々によって、文化の交流と相互理解が深められ、ローカルな価値観はグローバルなコモンセンスへと発展していく。

事実、「MAZ」の料理と向き合っていると、自分の中にあったわずかばかりのペルーの知識に生気が吹き込まれ、一気に色彩を伴ってよりリアルにより立体的に立ち上がってくる。MAZを通して私たちは真にペルーを知ることになる。

◎MAZ(マス)

東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町3F

TEL 03-6272-8513

17:00~23:00

火曜休

https://maztokyo.jp/

関連リンク