春の古都で、シンプル・フードを考える

アリス・ウォータースの意志を継ぐ料理人たち

2016.12.29

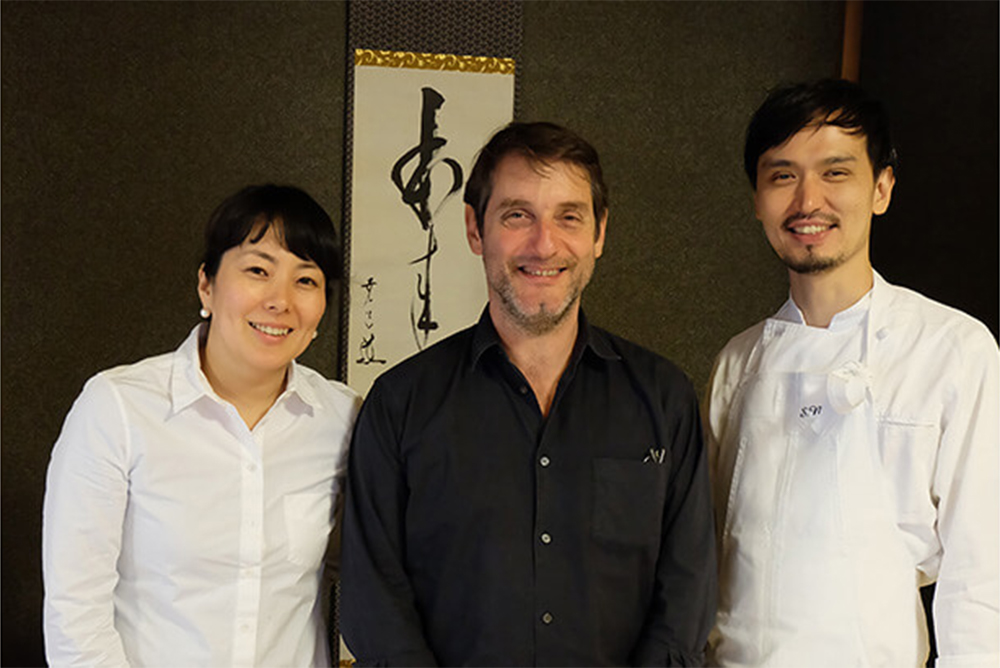

(左から)「eatrip」野村友里氏、「シェ・パニース」ジェローム・ワーグ氏、「レフェルヴェソンス」生江史伸氏。

地産地消やサスティナブル(持続可能)な農業と流通、そして食育を40年も前から提唱し続けている料理家、アリス・ウォータース。彼女が開いたレストラン「シェ・パニース」はオーガニック食材による“シンプル・フード”のメッカとなり、世界中の料理人に影響を与えてきた。

2014年春、その「シェ・パニース」の総料理長であるジェローム・ワーグ氏が来日するにあたり、「eatrip」主宰の野村友里氏と「レフェルヴェソンス」の生江史伸シェフが春の古都、鎌倉に集結。「シェ・パニース」で経験を積み、アリスの意志を継承する3人のシェフによる特別なコラボレーションが実現した。

春の東慶寺、昼の宴

舞台は、春爛漫の北鎌倉。名刹、東慶寺の書院でこの昼の宴は行われた。新鮮な野菜や魚介類に恵まれた鎌倉、そして湘南の地。東慶寺の住職とお母様の井上米輝子さんも、3人のシェフたちに勝るとも劣らない “オープンマインド”の持ち主で、食はもちろん、日頃からさまざまな文化テーマのイベントを積極的に開催している。“シンプル・フード”を体感するこの特別な宴にとってこれほど最適な場所はないと感じさせてくれる会場であった。

会場となった書院。麗らかな春の陽光が庭の緑をより一層輝かせていた。

当日は30名を超える、食に関心の高い客が参加。住職のお母様の井上米輝子さんと3人のシェフのご挨拶からスタート。

鎌倉野菜や相模湾の魚介類は、距離がそう遠く離れていないこともあり、東京のレストランでも広く活用されている。この宴の食材、特に野菜の入手に関しては、さながら「シェ・パニース」を再現しているかのようで、地元の市場のものだけでなく、東慶寺の裏にある畑や近くの農家からの、まさに“穫れたて”の野菜が使われ、「Eat local」を体現するランチとなっていた。

ウェルカムドリンクは、日本酒。湘南、茅ヶ崎にある熊澤酒造の「天青」10年熟成。食中酒としても楽しめる辛口ではあるが、初めにコクと甘みが感じられる口あたりで、熟成による酵母香も印象的であった。

東慶寺本院の裏手にある畑の一部。所違えど、カリフォルニア郊外のバークレーにある「シェ・パニース」を想起させる。

鎌倉、湘南の食材から紡ぐストーリー

地元の食材を主役に、繰り広げられる料理の数々。

鎌倉の自然の恵みをそのまま体に取り入れるような一品や、3人それぞれの得意分野を活かした料理もあったが、料理人としてのアイディアと技術が掛け合わされ、その知見と魅力が存分に発揮されていた2つの皿が特に印象的であった。

ひとつは「フレッシュオイスターとグリルソーセージ」に、ボーペイサージュの赤ワイン。

山梨・須玉町津金の地で「ワインありきではなく、ブドウありき。仕込みはできるだけシンプルに」というこだわりから生まれるワインは滋味深く、オーガニック食材との相性も推して知るべし、さらに、ソーセージは生江シェフの手作りであり、キャベツは寺の畑で穫れたもの・・・と、ここまではそのペアリングの良さが想像できたのだが、驚いたのは、オイスター。牡蠣は地元では穫れないので三重県の白石湖産のものを取り寄せたとのことだったが、彼らがここで試みたのは、「歴史をふまえたマリアージュ」であった。

牡蠣と赤ワインをそのまま合わせると、えぐみが立ってしまい、やはり相性は良くない。しかし、赤ワインの銘醸地であるボルドーは、海洋性気候で牡蠣食の文化もあり、中世の時代に、ソーセージを一緒に食べることで、牡蠣と赤ワインを合わせていたとのこと。ジェローム氏の知見がここに生かされた。

中世ボルドーの手法を、日本の古都、鎌倉で再現したらどうなるか。同時代に豊かな文化を築いた2つの都市。その歴史的背景を共通項にし、洋の東西と時代を超えながら、食材のコンビネーションを丁寧に考察しなおし、生み出したペアリングは、まさにマリアージュの域に達していた。

「鎌倉、湘南」という枠組みを基軸にしながらも、味わいの挑戦のために、思い切って範囲を「日本」というところにまで広げながら、このメンバーならではのコラボレーションを柔軟に表現した料理。この自由度も、もしかしたら「シェ・パニース」らしいアプローチなのかもしれない。

もうひとつは「鎌倉スープ・ド・ポワソンとおにぎり、野生の茴香」。

日本人にはおなじみの“〆のご飯”を彼ららしくということで供された一品で、フランス・マルセイユ育ちのジェローム氏は、故郷のブイヤベースをもとに、相模湾の魚介類をメインにしたスープ・ド・ポワソンを作り、さらに、アイユのソースの代わりに、レッドチリとあん肝を使ったマヨネーズベースのソースを添えた。

ご飯や魚介の身をスープに入れ、このソースを加えながら、味を変化させて楽しむ“〆のご飯”。スープに溶け出した魚介の豊かなうま味に、あん肝の濃厚な油脂のコク、チリの辛味が次々と重ねられていく様は、まるで楽しい音楽会のよう。添えられた茴香(フェンネル)もアクセントとしてはしっかりとした存在感を発揮。初めはジェローム氏がカリフォルニアから持ってきた乾燥フェンネルを使う予定だったが、当日、地元の農家からフレッシュな茴香が届き、急遽変更したとのこと。生産者とのつながりがここでも楽しく、おいしい変化を生んでいた。

食材を、その土地で、そのテロワールとともに味わえるような料理に仕立て、客に供する。

アリス・ウォータースが提唱する“シンプル・フード”の意思を継承する彼らにとって、それは当然の基本軸であるが、そこだけに留まらない。自分たちの持てるノウハウをさらに投入し、料理をさらに発展させていく。

アリスの意思を継ぐ料理人たちは、彼女が蒔いた種、アリスの食に対する考え方を根っことして自分の幹を育むのであり、決して枝葉を同じにするということではない。一流の名シェフに弟子入りし、その技術やレシピをしっかりと体得し、綿密に再現するということとは、明らかに違うのだ。

アリス・ウォータースの9つの原則

それでは、アリス・ウォータースが蒔いた種とは何か。1970年代よりアメリカの食の革命を推進してきたアリス・ウォータースが掲げた「9つの原則」にそれは集約されていると言えるかもしれない。40年以上の時を経た今もそれは普遍的なものであり、「シェ・パニース」で経験を積むシェフたちにとっても、大切な指標となっている。

Eat locally and sustainably.

地産地消、そして、持続可能な食に努めよう

Eat seasonally.

旬のものを食べよう

Shop at farmers’ market.

ファーマーズマーケットで買おう

Plant a garden.

庭に食べられるものを植えよう

Conserve compost and recycle.

堆肥を作って、リサイクルを心がけよう

Cook simply.

シンプルに料理しよう

Cook Together.

誰かと一緒に料理しよう

Eat together.

誰かと一緒に食べよう

Remember food is precious.

食物は尊いということを忘れないようにしよう

◎RECOMMEND おすすめの書籍

ナックルボールをヒットに換える打撃手

アリス・ウォータースから学んだことで、特に大切にしていることは何か。宴の後、ジェローム・ワーグ氏に尋ねてみた。

「大切にしていることはたくさんあるけれど、強いて言うなら“旬のものを食べる”ということ、そしてそのために“自然と常に対話する”ということかな。シンプルに食すということは、五感をフルに使って自然の声を聞くことから始まる。同じ畑でできる同じ種類の野菜ですら、日によって違うし、また一つひとつの個体差がある。その各々の状態にいつも注意を払わなければいけないんだ。そう、それは、ナックルボールみたいな変化球の動きを見定めて、ヒットを打つバッターみたいなもんさ。あくまでもシンプルに、全身の神経を集中させて“これだ!”という瞬間を見極める。そんな感じかな」。

また、研修生として「シェ・パニース」のキッチンで学んだ経験を持ち、「eatrip」主宰のほか、自然派の食に関連するさまざまなプロジェクトを展開し、活躍する野村友里氏は、次のように語ってくれた。

「私がアリスについて素晴らしいなと思うのは、何事においても“オープンである”ということ。生産者との関係や食の流通においても、一切グレーなところがないんです。それは本当にすごいことだと思います」。

野村友里氏が手掛けた「3種の筍」。焼き、揚げ、和え物という3種の筍には、地元で穫れた空豆や木の芽、黄色い大根の花も使われ、春の味覚が香り豊かに表現されていた。

一方、生江シェフからは“信頼”というキーワードが聞かれた。

「43年も続くレストラン。そこにあるのは、一言で言うと“信頼”ということだと思います。スタッフ同士、アリスと料理人たち、お店と生産者、さらに、コミュニティにおける信頼関係。そこから味への信頼、お客様からの信頼も生まれるんだと思います」。

「レフェルヴェソンス」のほか、話題のCOREDO室町にオープンした「ラ・ボンヌ・ターブル」でも生産者とのつながりを大切にした食を提供する、生江シェフ。

宴のフィナーレのような楽しい演出で作られた「夏みかんのソルベ」。フレッシュな夏みかんの風味を存分に味わえるよう、生江シェフは液体窒素を使用して作った。科学的な調理法は、一見、自然なアプローチと相容れないように思われがちだが、そこには、まず食材と向き合うという本質があり、その実現のために技術が用いられるのである。

「シンプルにみえること、シンプルであり続けること」は、けっして簡単なことではなく、実は、多面的なアプローチによって成立している。慢心や固定観念を削ぎ落とし、自分の感覚をフル回転させ、自然の声を捉える。そうした料理人のエネルギーとともに、シンプル・フードは生み出されるのだ。

今回の会場となった東慶寺は禅寺であったが、もしかしたらシンプル・フードには「禅」の哲学に通じるものがあるのかもしれない。

アリス・ウォータースの意志を継ぐ料理人たちは、今や世界各国で活躍している。地域の生産者とつながり、世界の食べ手に伝える活動に携わり、新たな出会いと自己研鑽の機会を常に求めながら、彼らは日々“味覚探求の旅”を続けている。