世界遺産の中で起きた発酵の奇跡と4人の小さなサクセスストーリー

Vol.81 ピエモンテ州クレア地区のレストランとパネットーネ

2025.10.30

text by Paolo Massobrio / translation by Motoko Iwasaki

モンフェッラートで最も標高のある場所の一つがクレア地区(Crea)。ここからはブドウ畑と林の点在する素晴らしい景色が一望できる。丘の頂上は聖母マリアにちなんだ巡礼地サクロモンテ・ディ・クレア(Sacro Monte di Crea)という一連の教会群があり、ユネスコ世界遺産にも指定されている。

バジリカ聖堂を起点に、樫やブナ、ナラの木が鬱蒼と茂る森の木陰に緩やかにのびる坂道に沿って、小さな礼拝堂が23個建ち、その内部には聖母マリアの誕生から昇天するまで、生涯のワンシーンを再現した素焼きの像が安置されている。礼拝堂を順に覗いていくことで、聖母マリアの一生を視覚的に追え、高台にある終点の礼拝堂で聖母は天国に迎えられる。ここは心を癒す静寂の地、自然に包まれたまさにパラダイスだ。

バジリカ聖堂の内部には、その製作時期は13世紀に遡るという聖母像が安置されていて、その穏やかな表情に見入れば、明日の困難にも前向きに立ち向う勇気と力が湧いてくる。今回、諸君に伝えたいこの小さな物語の主人公たちも、きっとこの聖母像の光に足元を照らされて歩みを進めてきたに違いない。と、僕はそう思っている。さらに言うなら、「このクレアという場所のポシティブなエネルギーは、それを使いこなす才覚をもった者のためにこそあるのだ」と。

『The New York Times』に発見された世界遺産の中のレストラン

『Visitors are drawn in part by the fact that Crea has a good restaurant, the Ristorante di Crea, in a former inn that once housed pilgrims and serves the best vitello tonnato (a Piedmontese specialty made with veal, tuna and a rich, creamy sauce) I’ve ever had. 』

(巡礼地クレアを訪れる人たちの中には、その一角にある「リストランテ・クレア」の料理の旨さに惹かれてここを訪れる者も少なくない。ここはかつて、巡礼者のための宿坊だったところだが、今ではこの地域で最もおいしいヴィテッロ・トンナート――仔牛肉にツナのリッチでクリーミーなソースを合わせたピエモンテの郷土料理――を出す店として知られる。)

僕も英語を解するところみせたくて英文を載せてみたわけじゃない。キリストの世界を離れ、俗世界に戻って今回のテーマへと導くには、2023年に『The New York Times』に掲載された記事の一文を読んでもらうのが一番だからだ。

「リストランテ・クレア」の関係者たちは、アメリカの主要紙にこんな記事が掲載されたことを知らされていなかった。ミラノで最も重要なファッション関連イベントの開催期間中に、新聞で読んだかのヴィテッロ・トンナートを食べたいと、ミラノの会場から150キロも離れたクレアまで車を飛ばしてやってきたアメリカのファッション関係者グループから、初めてそのことを知らされたという。

こんなことは現代社会だから起こり得るのであって、昔はそうはいかなかった。人々は篤い信仰心と共に馬や徒歩の長旅を経てこの地を訪れていたから、少なくとも一晩はここに宿泊する必要があった。当然、宿坊施設が必要不可欠だった。宿坊は食事と宿を提供し、食事には間違いなく健康な自然環境で育てた食材を用いていただろうが、手のこんだ料理は期待できなかったはずだ。1900年代に入ってからも経営者を2度替えながら昔のままのサービス形式で細々と営業を続けていた。

1997年、そこにウーゴ・ベルターナ(Ugo Bertana)が登場する。企業経営者にしてジャーナリスト、ワイン好きが昂じてヴィニャイヨーロ(ヴィニュロン)にまでなった男で、モンフェッラート地域の活性化の必要性を感じ、友人二人と共同経営で観光振興団体を設立し活動を開始した。そして巡礼地クレアの観光振興に着目。エリアにたった1軒しかないレストランをリニューアルしなければという考えに至り、前述の友人と手を取り、レストランの経営に乗り出した。

3人ともレストラン経営の経験はなく、スタッフの役割分担を決める段階から既に悪戦苦闘が続いた。2000年、快活で朗らかさが売り物のパオラ・フルバット(Paola Furbatto)が受付担当として共同経営に加わった。彼女は娘マルタ・フローラ(Marta Frola)を「夏休みにはレストランで皿洗いやカメリエラをやっていた子で、この子は使えるから」と一緒に連れてきた。当時、ホテル学校で学び、この「リストランテ・クレア」でホールを担当していたダヴィデ・カプリーノ(Davide Caprino)とは幼馴染で馬が合った。マルタは、夢多き少女で世界中を旅しレストラン業の経験を積んでいたが、このリストランテの環境が気に入り、放浪はもう辞めにしてクレアで働こうと決心する。

2014年、ウーゴはレストラン経営を一緒に始めた共同経営者たちから、経営を離脱すると言い渡された。店を閉めるか、賭けに打って出るかの瀬戸際に立たされる。彼は店を続けることにした。パオラは実務に長けるので経理担当に据え、ダヴィデはホールを離れてマルタと一緒に厨房に立つことになった。まさにそこで彼は才覚を発揮することになる。

そうだ、かの「モンフェッラートで最高」と謳われるヴィテッロ・トンナートは、そしてそれ以外にも多くのピエモンテ伝統料理で素材の良さを損なうことなく完璧に作り上げられた品々は、まさにダヴィデの手によるものなのだ。

えっ、ウーゴは何をしているかって? 彼はこのレストランにとって「ひらめき」担当。例えば、モンフェッラートで生産される土着品種グリニョリーノをベースとするワインを集めた「グリニョリーノテカ」をレストラン内に設けた。ピエモンテのワインの中ではそれほど知られていない品種だが、地域のワイン愛好家にはこのワインを好む人は多いし、往年の食の評論家で僕が師と仰ぐルイジ・ヴェロネッリはこの品種を「アナーキーで偏屈者」と評してこよなく愛した。

夏になればサヴォイア王家の人々がそうしたように、グリニョリーノを冷やして魚料理に合わせてもよい、まったく優れものワインだ。ウーゴもそんなグリニョリーノファンの一人で、少量だが興味をそそるグリニョリーノを生産しているし、このグリニョリーノを地域の「フラッグシップワイン」にする気で、レストランではスタッフ一丸となりPRに取り組んでいる。

ウーゴはまた、レストランの広告塔には店で出される料理の商品化が一番と考えた。特に地域伝統の茹で肉料理「ボッリート」に添えて楽しむバニェット・ヴェルデ(イタリアンパセリベースのグリーンソース)、バニェット・ロッソ(トマトベースのソース)などのソース類、ジャルディニエラ(トマトソース風味の野菜の酢漬け)やバーニャカウダソースなどをラインナップ。この試みは大成功した!

商品数を増やし、ショップまで設けなければならなくなったほどで、事業として着実に自分の足で歩き出すことができた。ソースにワイン、手作りパスタなどに加えてビスケット、さらに発酵を利用した焼き菓子が加わった。特に自家製パネットーネは、昨年の我が「食の祭典ゴロザリア・ミラノ」で多くのゴロザリアファンを唸らせた。

さて、このパネットーネこそが今回のハイライトなわけだが、ならばなぜここまで「今日のリストランテ・クレアが出来るまで」の歩みを語ってきたかというと、それを飛ばして彼らのパネットーネの「奇跡」を語ることは不可能だからだ。

地域愛と情熱と友情でつながったチームが育むパネットーネ

このパネットーネ作りの立役者は「元さすらい乙女」のマルタ。彼女は若い頃から発酵ものに憑りつかれていた。だが、独学で得た技術だけではおいしいものは作れない。もっとおいしいものを作れるようになりたいと、イタリアを代表するパネットーネ職人として尊敬を集めるベルガモ県パラッツォーロ・スルオーリョにいるオスカー・パガーニ(Oscar Pagani)の下に通い、パネットーネ作りを学んだ。

「クリスマスの時期には450個程度のパネットーネを焼くわ。レストランのオーブンで一度に焼けるのは12個まで。それに一つずつ丹精込めて焼いているから、昼夜を問わず作業を続けることになってしまうの。時には、発酵状態が気になりすぎて、夜、店を閉めたら生地をそのまま自宅に持ち帰って見守り続けたりもするわ。手作りのパネットーネの良し悪しは発酵にかける時間と湿度で決まり、作業工程での判断基準はいくつかあって、発酵の進行具合は様々な要因でどんどん変わるんだけど、そこに法則なんかはないのよ」

そう熱っぽく語るマルタの隣でダヴィデが、

「僕は発酵の世界はあんまりわかんないんだよ。出来ることと言えば作業のアシスト。そしてここが重要、発酵に取り組む彼女を精神面から支えること」と、天使セラフィムのような優しい笑顔で言った。

「パネットーネ作りは神が私に与えた啓示のようなもの・・・」とマルタ。

「アプリコットの砂糖漬けとホワイトチョコのバージョン、イチジクとダークチョコにピーカンナッツを合わせたバージョン、ブルーベリーやラズベリーなどのベリーバージョンには半粒粉の生地を合わせ、そしてリッチなマロングラッセのパネットーネなんかもあるけど、お客様からオーダーをもらったら焼くの。だから今やお客様ひとり一人と、ほとんど友人のような関係が出来ているの。

限られた種類のパネットーネを予約された分だけ焼き上げる。だから、どのパネットーネが誰に届けられるかまで見えてくる。私たちのパネットーネは成功したと言われればそうかもしれないけど、それは私たちが手掛けていることの一部でしかない。だからこれからも生産数を増やすつもりはないし、レストランで焼くというスタイルも変えるつもりはないわ。私は、お客様の顔を見ながら仕事をするのが好き・・・そのパネットーネだって渡す人の顔を知っていたら、より上手に焼けるに決まっているもの」

地域愛とマニアックなまでの熱心さで仕事に取り組みながら客人を温かく迎える「リストランテ・クレア」は、確かに世界遺産の内部に存在してはいるのだが、たとえそうでなかったとしてもここを訪ねるに値する。4人のメンバーが友情と共に育んだサクセスストーリーも既に10年の月日が流れ、それぞれの役割分担はかなり明確だ(4人の持ち味がこれほどまでに違うのだから当然といえばそうだが・・・)。

誰かが意地を押し通したり、やり過ぎたりせず、また大きな幸運に後押しされたわけでもなく、少しずつ時間をかけて彼らは共に成長してきた。それこそが、彼らの成功の秘訣のように思う。ここを訪れる人に食事と飲み物を提供する。彼らの仕事はそれ以上でも以下でもないと自分たちに言い聞かせつつ。

そうやって彼らがここまで来たのは「奇跡」だと思うかい?

だとしたら、それはまさに奇跡が起きてしかるべき場所、クレアに彼らはいるのだから。

◎Ristorante Crea

Piazza Santuario, 7,

15020 Serralunga di Crea (AL)

☎+39 0142 940108

パオロ・マッソブリオ Paolo Massobrio

イタリアで30年に渡り農業経済、食分野のジャーナリストとして活躍。イタリア全州の優れた「食材生産者」「食料品店」「ワイナリー」「オリーブオイル」「レストラン」を州別にまとめたベストセラーガイドブック『Il Golosario(イル・ゴロザリオ)』を1994年出版(2002年より毎年更新)。全国に50支部6000人の会員をもつ美食クラブ「クラブ・パピヨン」の設立者でもある。

https://www.ilgolosario.it/it

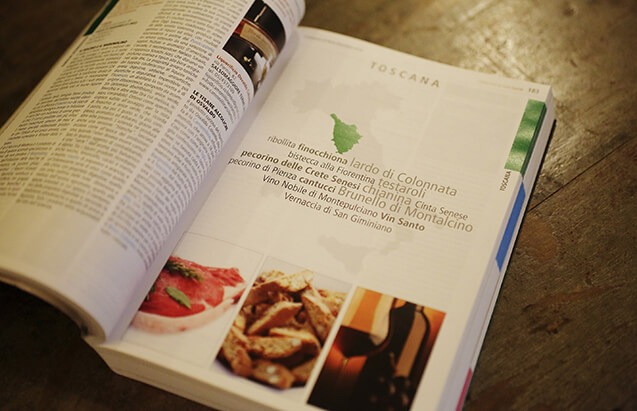

『イル・ゴロザリオ』とは?

イタリア全州の優れた「食材生産者」「食料品店」「オリーブオイル」「ワイナリー」を州別にまとめたガイドブック。1994年に創刊し、2002年からは毎年更新。全965ページに及ぶ2016年版では、第1部でイタリアの伝統食材の生産者1500軒を、サラミ/チーズ/肉/魚/青果/パン及び製粉/パスタ/米/ビネガー/瓶詰め加工品/ジャム/ハチミツ/菓子/チョコレート/コーヒーロースター/クラフトビール/リキュールの各カテゴリーに分類して記載。第2部では、1部で紹介した食材等を扱う食料品店を4300軒以上、第3部はオリーブオイル生産者約700軒、第4部ではワイン生産者約2700軒を掲載している。

数年前にはレストランのベスト・セレクション部門もあったが、現在では数が2000軒以上に達したため、単独で『il GattiMassobrio(イル・ガッティマッソブリオ)』という一冊のレストラン・ガイドとして発行するようになった。

(『Il Golosario』はパオロ・マッソブリオの作った造語ですが、この言葉はイタリア人なら一見して意味を理解し、口元に笑みを浮かべる人も多いでしょう。『Goloso』という食いしん坊とか食道楽の意味の言葉と、『dizionario(辞書)』、『glossario (用語集)』など言葉や情報を集めて一覧にしたもの示す語尾『−ario』を結んだものです。食いしん坊の為においしいものをそこらじゅうから集めてきたという少しユーモラスな雰囲気の伝わる言葉です。)

私たちの出発点である雑誌『料理通信』は、2006年に「Eating with creativity ~創造的に作り、創造的に食べよう」をキャッチフレーズに誕生しました。

単に「おいしい、まずい」ではなく、「おいしさ」の向こうにあるもの。

料理人や生産者の仕事やクリエイティビティに光をあてることで、料理もワインもお菓子も、もっと深く味わえることを知ってほしいと8人でスタートした雑誌です。

そして、国内外の様々なシェフや生産者を取材する中で、私たちはイタリアの食の豊かさを実感するようになりました。

本当の豊かさとは、自分たちの足下にある食材や、それをおいしく食べる知恵、技術、文化を尊び、受け継いでいくこと。

そんな志を同じくする『イル・ゴロザリオ』と『料理通信』のコラボレーションの第一歩として、2016年にそれぞれのWEBメディアで記事交換をスタートしました。

南北に長く、海に囲まれた狭い国土で、小規模生産者や料理人が志あるものづくりをしている。

イタリアと日本の共通点を見出しながら、食の多様性を発信していくことで、一人ひとりが自分の足下にある豊かさに気づけたら、という願いを込めてお届けします。

『イル・ゴロザリオ』で公開されている『料理通信』記事はコチラ