ようこそ発酵蔵へ【久寿餅 Kuzu_mochi】

東京・王子「石鍋商店」

2022.07.28

text by Kyoko Kita / photographs by Hide Urabe

連載:ようこそ発酵蔵へ

写真で巡る発酵の世界。丁寧に時間をかけて微生物と向き合い、日本の伝統食を次代へつなぐ蔵、生産者を訪ねます。今回は、江戸時代から続く、発酵させた小麦デンプンで作る“発酵和菓子”、久寿餅(くずもち)作りの現場を案内します。

麩の副産物であるデンプンは、昔は表具や建具の糊として使われた。夏場は発酵が進むため、冷蔵庫がない時代は、秋~冬のみ作られた。

水にさらしては沈殿させる作業を繰り返し、発酵臭を取り除く(右が作業後)。

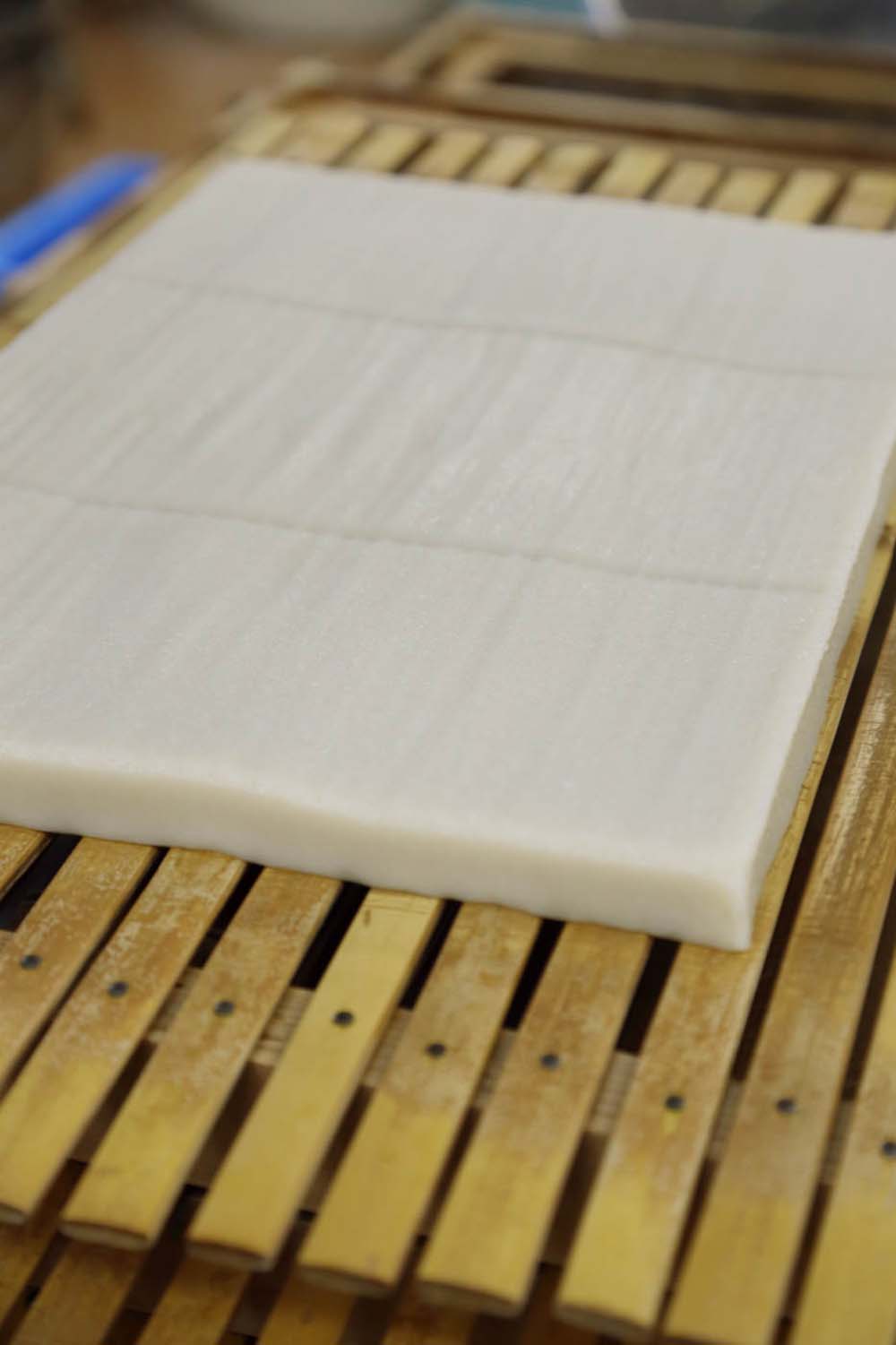

蒸すのに欠かせない木枠や簾は自ら修理して使う。

素手で触れて蒸し上がりを見極める。

粗熱が取れたらカット。

4 0 0 日かけてうまれる弾力

西の葛餅、東の久寿餅。前者はマメ科の多年草であるクズの根から採れるデンプンで作られるのに対し、久寿餅の原料は小麦のデンプン。「希少な葛の代用品として、よく採れた小麦で作られるようになったのでは」と、創業130年の「石鍋商店」店主、石鍋和夫さんは推測する。

では、小麦からどうやってデンプンを取り出すのか。実はそこは、麩屋の仕事。麩の正体はグルテン。水で練った小麦粉を揉み洗いして作られる。この時、水に流れ出るのがデンプンだ。石鍋商店では、焼麩屋で1年程寝かせたデンプンを仕入れ、さらに1カ月程、木桶で乳酸発酵させる。

独特の酸っぱい臭いが落ち着いてきたら使い時。何度も水にさらし、発酵臭を抜いていく。「でもやりすぎると、腰砕けな食感になってしまいます」。それを湯で溶き、型に流して、強い蒸気で蒸し上げる。

これだけ聞くと、半分は麩屋任せのようだが、そうではない。唯一の原料である小麦粉は、麩と久寿餅、双方にとって最も良い配合を麩屋の主人と共に考える。「表皮に近く雑味が多い粉の方が味も食感も良い。そこに中心部に近い部分が少し混ざっているのが理想的です」

「工程自体は単純なようだけど、40年以上やっていて、未だに試行錯誤ですよ」。話の合間にも、蒸し上がりの弾力を確かめる一瞬、すっと指先に神経を研ぎ澄ませた。

黒蜜ときな粉をたっぷりかけて食べる。むっちりと強い弾力があり、ほのかな酸味が癖になる。店内は550円、持ち帰りは「小(2~3人用)」で680円(共に税込)。冷やすと硬くなるので常温で2日以内に。

◎石鍋商店

東京都北区岸町1-5-10

☎03-3908-3165

http://www.oji-ishinabe.co.jp/

(雑誌『料理通信』2018年2月号掲載)

購入サイト