日本の食 知る・楽しむ

うなぎ「喜代川」 since 1874

連載 ― 世界に伝えたい日本の老舗 服部幸應

2016.05.01

ウナギの表面を覆う艶やかな照りも、代々引き継がれたたれの賜物。2階のお座敷でいただく定食は、蒲焼き、ご飯、肝吸、おしんこ、果物が付いて7000円。1階のテーブル席はうな重3000円~。(価格はすべて税・サ別)

text by Michiko Watanabe / photographs by Toshio Sugiura

連載:世界に伝えたい日本の老舗

今の時代に、昔ながらのスタイルを守っていくのは至難のワザ。日本橋・小網町で明治7年(1874年)から営む「喜代川」は、蒲焼きはもちろん、プレゼンテーションもしっとりと懐かしく、情緒豊かな建物と相まって、よき時代の空気を今も醸し出しています。創業以来のたれを受け継ぎ、大切に守り続ける4代目ご主人、渡邊良江さんにお話を伺います。

本物に囲まれて食す蒲焼きの味

珍しいでしょう。2階にお庭があるんです。夏は襖を開けて、お庭を眺めながらお食事を楽しまれる方も多いんですよ。45年ぐらい前に1階から移したのですが、この建物自体は昭和初期のもの。天井は屋久杉、長押(なげし)は面皮(めんかわ)仕立て。きれいに木目が出てますでしょう。床の間もゆったりしたしつらえですし、床柱は絞り丸太。いずれも、数寄屋造りの粋ですね。

80年を越す数寄屋造りの建物が、ビルの谷間に今もひっそりと建つ。入口は二つあり、手前は2 階の座敷へ、奥がテーブル席の入口となっている。

2階の小さな中庭が緑を添える。

元々はすべてお座敷でしたが、今は時代のニーズに合わせて、1階には入口を変えてテーブル席だけのコーナーを設け、2階のほうも、外国人のお客様や若い方向けに、テーブルと椅子席をすぐに作れるよう準備しております。

座敷は現在5室。古き良き日本の暮らしを想起させ、タイムスリップしたような気分に。

お手元の蒲焼きが入っている塗りの器は「銅壺」と言います。2段になっていて、下段にはお湯がはってあり、冷めない工夫がされています。今はステンレス製ですが、かつては銅の器にお湯がはられ、塗りの箱に入っていました。昔の人は洒落たことを考えるものです。

ウナギは養殖も含めまして激減しているため、質のよいものを求めて苦労しております。関東と関西では、割き方が違う、焼き方も違う。それはみなさん、ご存じかと思いますが、関西では、万葉の昔から食べられていた歴史の深いもの。それが江戸に下り、江戸前のウナギを用い、工夫に工夫を重ねて、今の形にまで完成されたものです。

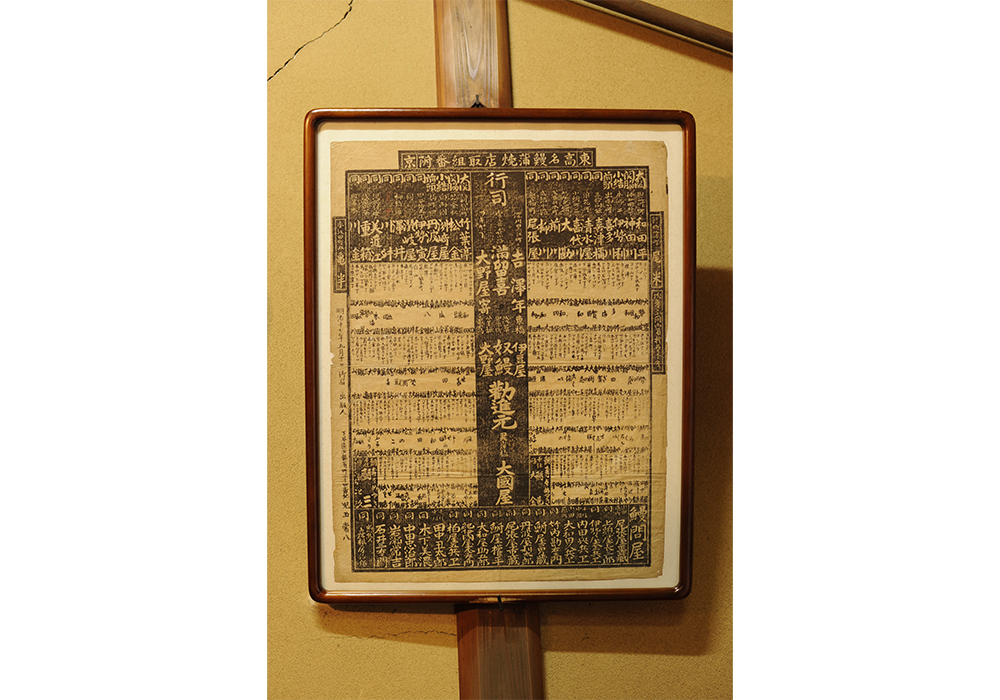

明治17年に発行された「高名鰻蒲焼店取組番付」。241軒が名前を連ねるなか、当時開店してまだ10年しか経っていない喜代川は、東前頭4枚目に堂々ランクイン。人気のほどがうかがえる。

関東風の作り方はまず、「白を入れる」と申しまして、素焼きにします。それから蒸す。この蒸しが足りないと硬いのですが、蒸し過ぎると、焼いている時に串から落っこちてしまう。そのギリギリの線まで蒸し上げます。それから焼くのですが、もう、これは職人の腕次第。口の中に入れたら、とろけるくらいに仕上げるのが身上です。炭は紀州備長炭を使用。外は香ばしく、中はふっくら、ふんわりと焼き上げます。

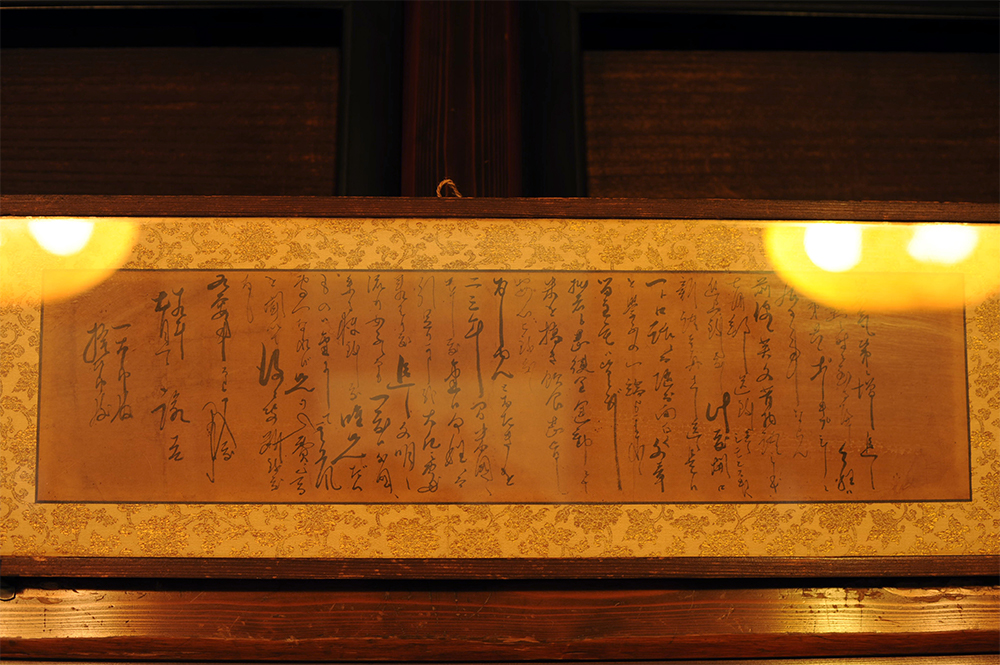

長い歴史のなかで、お客さんとの関係を物語る貴重な品が飾られている。写真は、福沢諭吉が当時の店主に宛てた手紙。

初代から受け継ぎ、関東大震災の折にも持って逃げたというたれは、下町らしくちょっと辛口。甘いと、食べ終わらないうちにあきが来てしまうんですね。私は毎日いただいているせいか、おかげさまで健康で、こんなに長く働かせていただいております。

蒲焼きには、ご飯と香の物を添えて、お召し上がりいただきます。香の物は私が漬けたものなんですよ。さあ、お熱いうちにお召し上がりください。

4代目女将、渡邊良江さんと厨房をあずかる5代目の昌宏さん。

◎喜代川

東京都中央区日本橋小網10-5

(電話マーク)03-3666-3197

11:00~14:00 17:00~20:00 日曜、祝日休

東京メトロ茅場町駅、人形町駅より徒歩5分