「田舎の大鵬」渡辺幸樹シェフに教わる、命の食べ方レッスン

「生きる力を養う学校」第2回

2023.08.21

text by Sawako Kimijima / photographs by Shinya Morimoto

クルックフィールズと料理通信がタッグを組んでお届けする食のプログラム「生きる力を養う学校」第2回が、7月22日、京都から「田舎の大鵬」渡辺幸樹シェフを迎えて開催されました。テーマは「命をいただく」。シェフ指導のもと、参加者自ら鶏を絞めてさばいた肉を、シェフがその場で調理して、みんなで食べる、という内容です。私たちの命を支えるのは、私たち以外の命。その確かな事実をリアルに実感する一日となりました。

目次

- ■鶏を絞めて食べることは、イベントではなく日常

- ■役割を終えた鶏を余さずいただく

- ■鶏にとって良い環境とは? 人間にとって良い卵とは?

- ■行き過ぎたおいしさの追求は、そろそろ止めたいと思った

- ■湯気の中に命がある

鶏を絞めて食べることは、イベントではなく日常

ゲストの渡辺幸樹シェフは、「命をいただく」というテーマそのものの生き方へと大きく人生の舵を切った料理人です。農の隣で感謝を忘れず命をいただくため、2年前に京都の山奥へと移住しました。

渡辺幸樹シェフ。京都府綾部市で農と食、隣り合わせで料理を提供している。「身土不二」をテーマに、身の回りの食材を余すことなく使い切り、冬場は保存食作りにも励む。

元はと言えば、京都市二条駅前の町中華の人気店「大鵬」の2代目。自然派ワインをきっかけとして環境意識の高い生産者たちと出会ううちに、飲食店のあり方を模索するように。現在は京都中心地から車で1時間半ほどの綾部市にある「蓮ヶ峯農場」――鶏の習性や本能を大切にした養鶏で知られる生産者です――の敷地内で、田畑を耕し、豚、山羊、羊を飼いながら、野外レストラン「田舎の大鵬」を営んでいます。

お客さんの目の前で鶏を絞めて調理して提供するのが、今の渡辺シェフのスタイル。そこには、命から料理への連なりがあります。

日頃、私たちが食べている鶏肉も、どこかで誰かが締めてさばいた鶏の肉です。締めるところを見ていないだけ。渡辺シェフは、「生きている姿と料理として食べる行為が結び付いて捉えられたら、私たちの食べ方が変わり、食材のあり方や育て方も変わるのではないか」、そう考えています。

役割を終えた鶏を余さずいただく

クルックフールズの場内には平飼いの養鶏場があって、約1000羽の鶏たちがのびのびと暮らしながら卵を産んでいます。

「一般に鶏は生まれてから4、5カ月で卵を産むようになり、1歳半ほどで産卵率が落ちて、第一線から退きます。クルックフィールズではできるだけ長く、2歳くらいまで飼育を続け、その後は食肉として活かします」とは、養鶏担当の松村洸大さん。

今回のプログラム用に、クルックのメンバーは、1歳の鶏を用意しようとしていました。それを聞いた渡辺シェフ、「役目を果たした鶏たちに登場してもらいましょう。2歳くらいの鶏がいいな。長く生きている分、肉が硬くて食べにくいだろうけれど、それを知ることも大切だから」。

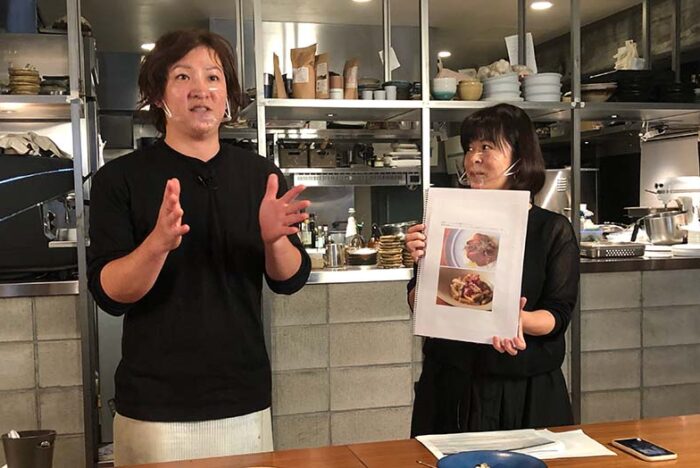

自ら実践する生き方を通して語る渡辺シェフ。その言葉には説得力があります。参加者はみな食い入るようにシェフを見つめ、言葉に耳を傾けます。

クルックフィールズで暮らす鶏は、日本国内で幾世代にもわたって選抜交配を繰り返した「もみじ」、愛知県岡崎で育種された「岡崎おうはん」の2品種。今回、採用されたのは2歳の「もみじ」。

まずは、渡辺シェフが手本を見せます。

「頸動脈をナイフで切って放血します。血を出し切ったら、80℃のお湯に浸けて毛穴を広げ、羽根をむしります。その後、水に浸けて表面の毛をきれいに取り除く、という手順です。放血する時は鶏の身体と脚をしっかり押さえていてください。全身の力がふっと抜ける瞬間があります。それが、血が出切った合図です」

「ジビエは毎回が『はじめまして』の動物だけど、家畜は毎日世話をした分、愛情が湧く。でも、迷いが出れば鶏は暴れます。絞める時は感情を入れないことも大切です」と渡辺シェフ。絞めるという行為に「可愛さと感謝とが混在する複雑な心持ちで臨んでいる」と言います。

渡辺シェフが、ひとつひとつのプロセスを丁寧に説明。「手で触って、温度や感触を感じ取ることが大切です。私たちがいただいているのが命であると実感できるから」

4人ずつのグループに分かれて実践。「意外にすっと羽根が抜けるんだ」、そんな感想も実際にやってみればこそ。

水に浸けて、毛を取り切ります。「細かい毛をバーナーの火で焼き切ると完璧ですが、そこまでせずとも大丈夫」と渡辺シェフ。

「今日は、内臓をお尻の穴から手を入れて取り出してください。お腹を開いて取り出すやり方もありますが、みなさんに温度を感じてほしいんです。鶏の体温は約40℃。生きていたその温もりを感じてほしい」と渡辺シェフ。松村さんが「冬に鶏をさばくと湯気が立つんですよ」と言葉を添えます。

子供たちも恐れることなく鶏と向き合う。体内に手を入れるとまだ温かい。ついさっきまで生きていたことを実感。

渡辺シェフが開いて見せてくれた鶏のお腹。小さなキンカン(卵胞)が連なり、卵が準備されているのがわかります。「白身はいつできるんですか?」という質問も。

「骨に付いている肉が薄いでしょう? 肉用種ではないですし、毎日卵を産み続けるため、そちらに栄養を取られて肉が付かない」

産道に卵がある鶏もいました。「これ、もうすぐ下りてくるところやね」

さばいた鶏から取り出された卵。「現代の鶏は、ほぼ毎日卵を産むように品種改良されています」という話を聞くと、複雑な気持ちになります。

「鶏には素嚢(そのう)と呼ばれる部位があって、食べたものはいったんそこにストックされます。素嚢から少しずつ胃へ送り込まれる仕組み。クルックフィールズの鶏たちは、ほら、こんな餌を食べている」

鶏にとって良い環境とは? 人間にとって良い卵とは?

そもそも、鶏たちはクルックフィールズでどんな暮らしをしているのか、松村さんに案内していただきました。

「卵の味は餌で決まります。一般的にはトウモロコシなどの輸入飼料で育てられるのに対して、ここでは米、麦、米糠、牡蠣殻、魚粉、おからなど。毎日、敷地の草刈りをしますので、その刈り取った草やレストランの厨房で調理時に出る野菜の皮を与えることも」

松村さんの観察によれば、鶏の3大欲求は、1.水、2.タンパク質、3.緑草。水は当然として、毎日のように卵を産むだけにタンパク質も不可欠。鶏が地面を突くのはミミズや虫などタンパク質源を求めてのこと。クルックフィールズでは様々な形で動物性タンパク質を補っています。

鶏の主な餌となる米、麦、米糠、牡蠣殻、魚粉、おからと緑草。おからはスタッフが通勤途中の豆腐屋さんから譲り受けてきます。「発酵させて消化しやすくしてから使っています」

鶏たちができるかぎり自由に活動できるように平飼い。1羽あたり1㎡の広さ。「日の出の30分前に起きて、夜は小屋の止まり木で寝る。卵は採卵箱で産みます。養鶏場を抜け出す鶏もいますが、自分で戻りますね」

鶏たちの糞、鶏糞もまた資源です。クルックフィールズでは牛糞の堆肥、鶏糞の堆肥と作り分けていて、それぞれの特性に応じて使い分けています。

「使い切れなくて、近隣の農家に分けているんですよ」

堆肥舎には、牛糞のブースと鶏糞のブースがあって、別々に堆肥化されています。糞は大切な資源。これらが畑の土づくりに活かされます。

行き過ぎたおいしさの追求は、そろそろ止めたいと思った

「卵を産み続けた鶏は、卵に栄養を取られるため、痩せています。そもそも肉用種ではありませんから、普段私たちが食べているような柔らかい肉質ではない。しかも2歳にもなると肉が硬い」と渡辺シェフ。

一般市場に流通する鶏肉は生後40~50日で出荷されていると聞けば、2歳の鶏の肉質の想像がつきますよね。ちなみにクルックフィールズではミンチにして使うそうです。

「今日の鶏は痩せているし、硬い。でも、味があります。この肉でスープを作ります」

参加者がさばいた鶏をぶつ切りにして、薪焚きコンロで豪快にスープにします。クルックフィールズの空気まで溶かし込まれていくかのよう。

スープは鶏と干し大根、調味は塩のみというシンプルな仕立て。命を味わうのに余計なことはしない。

皮は厚く硬く、身は骨の周りに薄く付いているだけ。「手で持ってしゃぶりついてください」とシェフ。しゃぶっていると奥行きのある味わいがじわじわと押し寄せてくる。

レバー、ハツ、産道、砂肝を甘辛く煮た、いわゆるモツ煮。キンカンもたくさん。余すところなく食べ尽くす、日本人にとって馴染み深い調理法。

「トマトとオクラと産みたての卵炒め」を調理中。鶏たちが産んだ卵を畑に実った野菜と合わせる。

あえて2歳の鶏を使うことで「硬いけれど、味がある」を体験してほしかった理由を、渡辺シェフは自身の体験を絡めて次のように語りました。

「僕が2年前に人生の舵を切ったのは、いろいろなことを『止めなきゃいけない』と思ったからでした。たとえば、行き過ぎたおいしさの追求。もちろんおいしく食べるための工夫や努力は惜しまない。それが料理人の仕事。けれど、人間にとってのおいしさを目的として食材を生産したり、社会のシステムを成り立たせるのは止めたほうがいいなぁって。おいしい羊とは仔羊なのか? 硬い肉はおいしくないのか? 『やわらかくて甘くておいしい』という基準はそろそろ止めにしたいと思ったんです」

そして、付け加えました。

「今日のように役割を終えた生きものの命をいただくような畜産へシフトしていけたらいいなと思う。人間のおいしさのための畜産ではなくて」

湯気の中に命がある

「冬に鶏をさばくと湯気が立つ」と語った松村さんは、その湯気に命を感じるそうです。

「生産者は生き物を殺すために育てている、という側面があります。寒さの中でさばくと、鶏の体温で湯気が立つ。湯気の中に命があるんです。普段、みなさんの手元に届いている肉は冷たいでしょう。その冷えた命に火を入れて再び温かく料理していただく。そして、私たちの身体で生きる。今日はそんな命のつながりを体感してもらえたのではないでしょうか」

養鶏担当の松村さんは「息をするのと同じくらい、鶏と暮らすのが当たり前」という、養鶏のために生まれてきたような人物。

スタート時の自己紹介タイムに参加者の一人がこんなことを言っていました。

「今の気持ちと今日のプログラムが終わって帰る時の気持ち、どんなふうに変化しているだろう?」

実際、どうだったのでしょう?

食後のコミュニケーションタイムで語られた言葉の数々が、その答えと言えるかもしれません。

「鶏の命も自分と同じ命だと思った」

「これまでの自分は、一羽の鶏ではなく、鶏のパーツと向き合っていたんだと気付いた」

「人間のおいしいを追求することは人間のエゴじゃないかと思うようになった」

「そこを歩いていた鶏が、今は私のお腹の中にいる。いただきますって、凄いことなんだと思いました」

「みなさんの声にいろんな角度からの見方があるんだなと思ったし、子供たちがピュアな眼で見ていることに感動した」と渡辺シェフ。シェフの思いは参加者のみなさんにしっかり届いたようです。

「知ることに貪欲になってください。人間にとって本当に必要なことは何なのかが見えてくる。すると、暮らしはシンプルになっていくと思う」と渡辺シェフ。

◎田舎の大鵬

京都府綾部市八津合町別当2−1 蓮ヶ峰農場内

次回は、千葉・館山市から陶芸家の西山光太さんをゲストに迎え、「地産地消の食卓づくり」をテーマにお届けします。

「生きる力を養う学校」第3回

クルックフィールズの土を使って「器」を作り、同じ土で育った「食材」で料理を作ります。

日時:2023年8月27日(日)

場所:KURKKU FIELDS(千葉・木更津)

料金:1名12,000円(税込)

関連リンク