大地からの声――15何が起きても生き残れるよう、暮らしを人任せにしない。「無茶々園」大津清次さん

2020.07.10

text by Kyoko Kita

連載:大地からの声

愛媛県西予市明浜町で約40年前から柑橘の有機栽培に取り組んできた「無茶々園」。代々受け継いできた段々畑と自然という財産を生かしながら、自立したまちづくりを目指し、様々な事業を展開してきました。「多くの仲間と共に、良きパートナーと共に、この町で『生きる』ことをしっかり感じながら生きていきたい」。地域に根差し、自分たちの手で暮らしを守っていくのだという意識が、コロナ後の社会を生き抜くのに必要ではないかと代表の大津清次さんは言います。

問1 現在の状況

消費者と共感でつながっていることを実感。

「無茶々園」では季節ごとの柑橘とその加工品を主に生産・販売していて、全出荷量の4分の3は生協など産直の宅配グループが占めています。これらは新型コロナウイルスの感染拡大による自粛期間中、大幅に需要が伸びました。第2波がやってきて雇用状況が悪化し、景気が後退した場合は状況が変わってくるかもしれませんが、今のところは安定的な売り上げが続いています。

産直という仕組みは単なる物の売り買いではなく、生産者と消費者が共感や相互理解でつながっているため、今回のような非常事態において特にその関係性がお互いの支えや励みになると感じています。

現在80軒を超える生産者メンバーがいる。極力農薬を使用せず有機栽培でミカンを育てる。産直販売や6次産業化、ITを活用した生産管理にもいち早く取り組んできた。

問2 気付かされたこと、考えたこと

よろずや的発想でリスクを分散させる。

今回のコロナショックにより、自立・自給型の農村の暮らしが再評価されるのではないかと思います。

都市は働く場所と生活の場が切り離され、暮らしのあらゆることを行政や大企業に任せている依存型の社会です。いざ自然災害に襲われたりしてその機能が停まってしまうと、そこに住む人は混乱に陥り、復旧するのをただ待つしかない。消費に偏った大都市一極集中が限界にきていることは、東日本大震災でも経験したはずですが、この数年でまた元に戻ってしまいました。

食糧(Food)、エネルギー(Energy)、ケア(Care=医療・介護・福祉)を地域内で自給する“FEC自給圏づくり”は、無茶々園が創業時から目指してきたことです。

私たちはこれまで柑橘の栽培を主軸に生産活動を行ってきました。農家らしい暮らしを自問して始めた有機栽培ですが、うねりを見せ始めていた消費者運動や環境運動に積極的に関わる中でその意味と価値を知り、産直という仕組みで都市の消費者とつながることで経済的な自立を果たしてきました。しかしひと度、台風などの自然災害が起きれば、塩風害で回復に数年かかることもあり、柑橘一本でやっていくリスクを思い知りました。

一方、1980年に明浜にLPG基地を誘致する計画が持ち上がった際は反対運動に参加。地域の高齢化や後継者不足の問題も長く抱えてきました。

主産品である柑橘の質を向上していくだけでなく、エネルギーや福祉、新規就農を目指す移住者の支援といった、地域の営みも自給・自立させていくことが、無茶々園という組織の広がりと共に需要な課題となってきたのです。

ちりめんや真珠など漁業者と協力した環境保全活動に早くから取り組み、2002年には農業研修施設の運営を開始、2013年には高齢者介護を中心とした福祉事業を立ち上げました。子供たちへの食育や消費者との交流にも力を入れ、アジアの農村と連携した技術指導や人材育成事業も展開。廃校となった小学校の利活用や、西予ジオパークにも指定されている段々畑を生かした観光ビジネス、太陽光発電によるエネルギーの自給も進めています。

急斜面の段々畑での栽培は効率化には適さないものの、南向きの斜面は日当たりが良く、海からの照り返しや石垣の反射もあり、ミカンはたっぷりと光を浴びて育つ。水はけがよく、木が育つのに必要なミネラルも潮風にのって運ばれてくる。

近年、自然災害は各地で毎年のように発生しています。いつ我が身に困難が降りかかってもおかしくない、そんな時代に必要なのは、よろずや的な発想ではないでしょうか。ひとつのやり方にこだわらず、資源や経験、能力を多角的に発揮し、リスクを分散させる。そして人任せではなく自分の手で暮らしを守っていくという意識を持つこと。いざという時、生きていく上で最低限必要なことを、生活圏の中で自給できる仕組みや支え合える関係性を日頃から整えておくのです。

問3 これからの食のあり方について望むこと

自然界の一員として、身の丈に合った暮らし方を考える。

食だけを切り取って考えることはむずかしいと思います。暮らし方や働き方から見直さなければならないでしょう。

今回のコロナ禍は、数年前から続いてきた地震や台風、異常気象などと同様、自然からの逆襲ではないかと捉えています。人間さえよければいい、闇雲にお金を稼ぎ消費することが幸せという現代社会のあり方を根本から変えるよう、自然が我々に警告しているのです。

たとえば、わざわざ海外から運んできたものではなく地域で作られた野菜を買うといったように、自然界の一員として無理なく暮らし続けるために、身の丈に合ったやり方を一人ひとりが実践していく時が来たのだと思います。

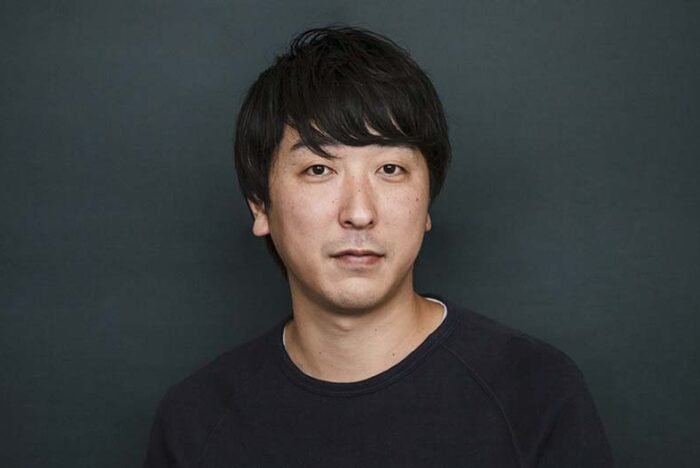

大津清次(おおつ・せいじ)

1988年「無茶々園」に専務として参加、2011年より同園の代表を務める。「無茶々園」は1974年、愛媛県西予市明浜町の3人の生産者がミカンの有機栽培に取り組んだのが始まり。環境破壊を伴わず、健康で安全な食べ物の生産を通してエコロジカルな町づくりを目指す運動体。現在は6集落に跨る80以上の生産者が参加し、柑橘類の生産・加工・販売を軸に、就農支援、福祉、環境保護、食育、海外の人材育成、エネルギー自給等、多角的に事業を展開している。

株式会社 地域法人無茶々園

http://www.muchachaen.jp/

無茶々園facebook

https://www.facebook.com/muchachaen/

無茶々園twitter

https://twitter.com/muchachaen

無茶々園instagram

https://www.instagram.com/muchachaen/

大地からの声

新型コロナウイルスが教えようとしていること。

「食はつながり」。新型コロナウイルスの感染拡大は、改めて食の循環の大切さを浮き彫りにしています。

作り手-使い手-食べ手のつながりが制限されたり、分断されると、すべての立場の営みが苦境に立たされてしまう。

食材は生きもの。使い手、食べ手へと届かなければ、その生命は生かされない。

料理とは生きる術。その技が食材を生かし、食べ手の心を潤すことを痛感する日々です。

これまで以上に、私たちは、食を「生命の循環」として捉えるようになったと言えるでしょう。

と同時に、「生命の循環の源」である生産現場と生産者という存在の重要性が増しています。

4月1日、国連食糧農業機関(FAO)、世界保健機関(WHO)、関連機関の世界貿易機関(WTO)、3機関のトップが連名で共同声明を出し、「食料品の入手可能性への懸念から輸出制限のうねりが起きて国際市場で食料品不足が起きかねない」との警告を発しました。

というのも、世界有数の穀物生産国であるインドやロシアが「国内の備蓄を増やすため」、小麦や米などの輸出量を制限すると発表したからです。

自給率の低い日本にとっては憂慮すべき事態が予測されます。

それにもまして懸念されるのが途上国。世界80か国で食料援助を行なう国連世界食糧計画(WFP)は「食料の生産国が輸出制限を行えば、輸入に頼る国々に重大な影響を及ぼす」と生産国に輸出制限を行わないよう強く求めています。

第二次世界大戦後に進行した人為的・工業的な食の生産は、食材や食品を生命として捉えにくくしていたように思います。

人間中心の生産活動に対する反省から、地球全体の様々な生命体の営みを持続可能にする生産活動へと眼差しを転じていた矢先、新型コロナウイルスが「自然界の生命活動に所詮人間は適わない」と思い知らせている、そんな気がしてなりません。

これから先、私たちはどんな「生命の輪」を、「食のつながり」を築いていくべきなのか?

一人ひとりが、自分自身の頭で考えていくために、「生命の循環の源」に立つ生産者の方々の、いま現在の思いに耳を傾けたいと思います。

<3つの質問を投げかけています>

問1 現在のお仕事の状況

問2 新型コロナウイルスによって気付かされたこと、考えたこと

問3 これからの私たちの食生活、農林水産業、食材の生産活動に望むことや目指すこと