サバイバルレシピ12 青森・津軽「⾖漬け」

豪雪地帯の冬の食卓を彩る“枝豆ピクルス”

2022.12.26

text by Shoichiro Tachiki / photographs by Junko Saito

連載:サバイバルレシピ

⾷糧難、災害時をどう乗り越える?

人口爆発による食糧難や自然災害で、これまで当たり前にあった食物が手に入らなくなったとき、求められるのは限られた資源でサバイブする「生きる力」です。日本各地に残る保存食、発酵食、郷土食に、自然の恵みを無駄なく食べつなぐためのサバイバル・テクニックを探ります。

目次

豪雪県で旬をサバイブする「豆漬け」

冬、日本海を渡ってきた季節風が八甲田山にぶつかり、どっかりと雪を落とす。青森は国内有数の豪雪地帯と言われ、1年の3分の1、4カ月近く大地は雪に覆われ野菜の収穫は難しい。そんな厳しい自然の中で生き抜くために、乾燥、塩漬け、発酵など、食物保存の知恵を駆使して冬に備え生き抜くためにさまざまなレシピが育まれてきた。

津軽の伝承料理「豆漬け」は、その中でも珠玉の一品だ。津軽地方には「毛豆」という枝豆の在来種がある。黒目青大豆の一種で、茎、葉、さやなど全体が金茶色の細かな産毛に覆われている。この毛豆をさやごと塩漬けにしたのが豆漬けだ。

毛豆は甘く、コクがあり、栗にも例えられる。毛豆の収穫は、10月初旬、1週間から10日間ととても短いが、一時期にたくさんの毛豆を収穫できるから、食べきれない収穫晩期のものを塩漬けにして保存にまわす。雪国での重要なタンパク源であり、そして何よりも酒のつまみ、ご飯の友、長い冬に、夏の余韻をまとった食の楽しみとして、長い年月、津軽の食卓に受け継がれてきた。

毛豆は津軽地方の在来種。さや、茎、葉など全体が金茶色の毛にびっしりと覆われている。かつては一部農家が自家用にわずかながら植えていた。

こなれたしょっぱさと乳酸発酵の酸味、そしてコリコリとした大粒の豆の食感を保ちながら、甘く香ばしい旨味を醸し出す。数週間漬ける浅漬けから1年以上漬けた古漬けまで、漬け方はさまざま。唐辛子、ミョウガや大葉を一緒に漬け込むレシピもあり、それぞれの家に伝わる味がある。

毛豆に注目して本格的な作付けを手掛けているのが鰺ヶ沢町「風丸農場」の木村農也さんたちだ。「夏が収穫シーズンの他の枝豆と比べると毛豆は時期が遅く、収穫適期も1週間ととても短い。毛深い見た目もあって流通に乗せづらかった」と木村さん。

収穫後、急速に鮮度が落ちてしてしまう枝豆には、広く流通せず、その地域だけで育てられている在来種が多数存在する。毛豆の豆漬けは、地域限定、期間限定の希少な旬の味わいを閉じ込めるように保存して、長く楽しむための伝統技とも言えるだろう。

「風丸農場」の木村農也さん。岩木山山麓に広がる農場でリンゴ、米、大豆などを栽培している。毛豆に着目して本格的な作付けに挑戦。

毛豆の収穫に使っているのは、リンゴの剪定に使っている果樹剪定ハサミ。

「津軽あかつきの会」に教わる「豆漬け」の作り方

毛豆の収穫の一番後、豆が硬くなり始めると、いよいよ豆漬けの季節の到来だ。硬い豆のほうが豆漬けには向いているのだという。風丸農場の所有する古民家で、豆漬けのワークショップが開かれた。講師は、「津軽あかつきの会」副会長の森山千恵子さん。

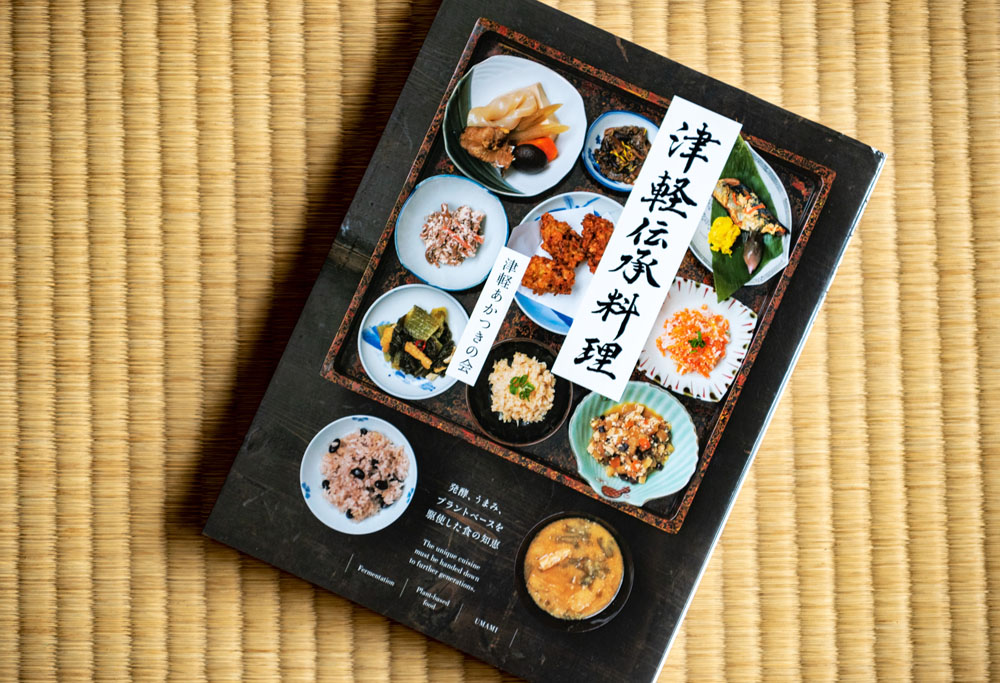

津軽あかつきの会副会長の森山千恵子さん(写真前列中央)を講師に迎えたワークショップ。豆漬けのレシピと作り方は、同会の本『津軽伝承料理』(柴田書店)でも紹介されている。

同会は、津軽地方の郷土料理と食文化を伝える「伝承料理」活動をする料理研究ユニット。一時期にたくさん採れる作物を有効活用しようと、津軽地方の農家の女性数人(平均年齢70歳)が集まったことをきっかけに、2001年に発足した会だ。

先の世代が持っていた、余剰作物を保存する知識、保存食をおいしく調理する技術とそれらを生かして作る料理。地域に残された“絶滅危惧”の食文化を、高齢者を訪ねて聞き取り調査をして掘り起こし、レシピのアーカイブ化を続けている。実際に「見て、作って、食べること」で次の世代に引き継ぐことができると、予約制の食事会を開催するなど、伝承料理活動は海外からも注目を集めている。現在では、メンバーは30人を超え、年齢も20~80代まで幅広い。

今回、森山さんに教わったのは、家庭でも作れるよう、保存袋を使い、少ない量で漬けるレシピ。豆漬けの材料は毛豆と塩だけ。浅漬けなら3日で完成するシンプルさだが、「力を入れて塩もみするなど、仕込みを丁寧にすると味が格段に良くなります」。

「正月に食べるなら8%、半年先なら10%、翌年の夏頃なら12%という具合に、食べる時期に合わせて塩分濃度を変えて発酵のスピードを調整します」

[材料]

![[材料]](https://r-tsushin.com/wp-content/uploads/2022/12/survival_recipe_12_mamezuke_07.jpg)

毛豆・・・ 300g

塩・・・10g(毛豆の重量の約3%)

※お好みで唐辛子、ミョウガ

[作り方]

[1] 毛豆を塩もみする

毛豆に塩少量(分量外)をふり、全体になじむようにもみ込む。

POINT:力を入れてもみ込む。

[2]水で洗う

![塩もみした毛豆を水で洗う。表面の産毛が取れている。 [3]毛豆をゆでる](https://r-tsushin.com/wp-content/uploads/2022/12/survival_recipe_12_mamezuke_09.jpg)

塩もみした毛豆を水で洗う。表面の産毛が取れている。

[3]毛豆をゆでる

鍋に毛豆を入れ、枝豆がかぶる程度の水を加え、火にかける。沸騰した状態で5分程度ゆでる。

POINT:コリっとした硬さが残っている茹で加減が目安。「時間に任せず、食べて確認してみましょう」

[4]常温に冷ます

ザルにあけて冷ます。

[5]保存袋で漬ける

![保存袋に毛豆、重量の3%の塩、全体が浸かる量の水(分量外)を入れる。 POINT:食べる時期に合わせて塩分の濃度を変えて発酵のスピードを調整する。 [6]重石をして漬ける](https://r-tsushin.com/wp-content/uploads/2022/12/survival_recipe_12_mamezuke_11.jpg)

保存袋に毛豆、重量の3%の塩、全体が浸かる量の水(分量外)を入れる。

POINT:食べる時期に合わせて塩分の濃度を変えて発酵のスピードを調整する。

[6]重石をして漬ける

お好みで唐辛子、ミョウガを加え、重石をして冷暗所で数週間(3%の塩分濃度では3日~1週間)漬ける。

1カ月ものの豆漬け。コリコリした食感と発酵による穏やかな酸味が心地よく、熱燗のあてにぴったり。ゴンゾーラチーズを添えればワインとも仲良し。

今回、森山さんを招いたワークショップを企画したのは、風丸農場を中心とした若いスタッフたちで、世代を超えて津軽の味を受け継ごうという意志に溢れていた。豆漬けというシンプルな料理を通じて、食材への丁寧な所作の中に、長い冬を豊かに生き抜く知恵が確かな味となり、新たな世代へと伝えられていく、そんな瞬間を垣間見た。

◎津軽あかつきの会

青森県弘前市石川字家岸44-13

☎090-7665-8468(事務局 森山)

https://tsugaruakatsuki.wixsite.com/tsugaru-akatsuki

◎風丸農場

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字建石町字大曲1-1

☎0173-82-5421

齋藤純子(さいとう・じゅんこ)

ライター/フォトグラファー。青森市在住。シドニーのフォトスタジオ、青森の制作事務所等を経てフリーランス。青森と東北を中心に取材、自治体から全国版まで出版物・WEBコンテンツ制作に携わる。カッコトジ代表。

⽴⽊祥⼀郎(たちき・しょういちろう)

東京都出身。青森市在住。映画評論、美術館学芸員を経て青森県立美術館建設計画策定のために青森に移住。公共施設計画や食のブランディングを手掛ける「tecoLLC」代表。

関連リンク