農家自ら鹿を獲り、解体の術を習得する。鹿と人との関わりを考えるフィールドワーク

2024.11.18

text by Sawako Kimijima / photographs by Manami Takahashi、Wana Brothers

農家を訪ねると、野菜よりも鹿や猪の話題になる。それが昨今の実情だ。「CIMI restorant」が東京・代々木を飛び出して開催した、生産者・料理人・食べ手のパートナーシップを深めるイベント「FIELDWORK in NAGANO(フィールドワーク・イン・ナガノ)」では、鹿と人間の向き合いがテーマのひとつだった。シェフや料理家から愛される長野県佐久市の農家・長谷川純恵(すみえ)さんが罠猟の免許を取得した話や、罠シェアリングコミュニティ「罠ブラザーズ」の取り組みが示すのは、鹿がもはや地方の課題にとどまらず、都市生活者も関わっているということだ。

目次

- ■鹿と人との関わりを考えるイベント

- ■「私は鹿とケンカする」と決意するまで

- ■鹿の解体を学ぶ農家のLINEグループ

- ■罠シェアリングコミュニティ「罠ブラザーズ」とは

- ■鹿を食して考えよう、地球のためにできること

鹿と人との関わりを考えるイベント

「フィールドワーク・イン・ナガノ」は、9月20~25日、軽井沢のグロサリーストア&カフェ「Horse and the sun」を拠点に開催された。シェフの向井知さんが長野の生産者と交流を深めながら、彼らの食材を使った6皿のコースを提供。22、23日には、ジェローム・ワーグさん(「the Blind Donkey」エグゼクティブシェフ)も参加して、生産者と共にテーブルを囲み、長谷川純恵さんの畑を訪ねた。

「私は鹿とケンカする」と決意するまで

「長谷川純恵さんが罠猟の免許を取った」と聞けば、彼女を知る人は驚くに違いない。およそ猟とは縁遠いイメージの人だから。フィールドワークで訪れた長谷川さんは、鹿との格闘で身も心も休まる暇がない、そんなふうに見えた。

長谷川さんの野菜を待つシェフや料理家は、CIMI以外にも東京や大阪にいる。届いてくる野菜の向こう側では鹿との格闘が展開されているのだとしたら、長谷川さんの苦悩は、野菜の恩恵に与る料理人にも私たち食べ手にも関わりのあることだ。

長谷川さんが農家として独立したのは2010年。その経緯についてはぜひ以前の記事(文末にリンクあり)を読んでほしいが、ひと言で言えば、「自然界の生物は互いに連関し合って生きている。他者との関わりの上に生命の存続がある。そんな生命共同体の一員としての役割を果たそう」との思いからだった。

大地は自然界の生きものすべての共有物だ。人間ばかりが土壌を使って自分たちの食べ物を作ったり、それをお金に換えたりしていいわけじゃない――長谷川さんはそう考えている。

だから、野生動物を殺すことにも抵抗がある。とはいえ、鹿に大豆を8割も食べられ、カボチャも食べられてしまうと、「もう、やってられないという心境になる」。そうして罠猟の免許を取る決意をした。

きっかけはスイカだ。「スイカの縞模様は、鳥に見つけられやすくするため。食べられて種を遠くまで運んでもらおうという生存戦略」、そんな話を聞いて長谷川さんは確信した、「すべての生きものは自然の循環に組み込まれている」と。だとすれば、鹿は循環のひとコマとして大豆やカボチャを食べているのだろう。つまり、私の畑は彼らにとっての資源ということだ。彼らと私は対等なんだ。鹿を殺すのは可哀そうと心のどこかで思っていたけれど、そんなのは人間のおごりだ。

「考えに考えて、私は鹿とケンカすることにしたんです」

よく「自然を敬え」と言われる。でも、それって別に自然が「敬ってくれ」と言っているわけじゃない。人間が自戒のために「敬え」と言うのであって、すべてはただそこにあるだけ、いるだけの話。自然とはそういうもの。「みんなが“I’m here!”と叫べばいいじゃないか」、長谷川さんはそんな大局的な境地に到達して、罠猟の免許を取ったのだった。

鹿の解体を学ぶ農家のLINEグループ

フィールドワークでは、鹿とのケンカのキャリアが長い鈴木茂さんの話を聞く時間も設けられた。鈴木さんは「自然界のあらゆるものに平等に与えられた24時間という時間を、他人に管理されるのではなく自分で好きに使える仕事として農業を始めた」という人物である。自分が食べるものは自分で作ろうと、米、麦、大豆、野菜を栽培し、養鶏も手掛けている。

「収穫に行くでしょう、すると、すでに鹿が食べているんです」

もちろん様々な対策を講じた。最初はテープ、次にネット、そしてフェンス。「でもね、助走なしで2mの高さを跳躍できる鹿相手ではまったく役に立たない。カカシも音も光も1カ月で慣れてしまいます」

最終的には電気柵を設置することになる。「すると、鹿は柵のない畑へ行くんですね。対策を取れない人の畑、弱い人の所へ行く」

もう、獲るしかない。やむにやまれぬ思いで鹿猟に取り組み始めたのが約15年前。「うちの周りで約300頭、頼まれた分も含めると約400頭を仕留めた」。捕獲の度に解体の経験を積み、技を磨いた。そうして地元随一の罠猟と解体の達人になった。

ジビエ文化が根付いていない日本では、捕獲された野生鳥獣のジビエ利用率は低い。罠の掛け方の講習会はあっても、掛かった鹿の処理の仕方――止め刺しや解体――を教えてくれるところはないという。そこで、「鈴木さんの解体の技を学ぼう」と立ち上がったのが由井まな美さんだ。「ゆい自然農園」という名に覚えのある人も多いだろう。シェフたちの信頼を集めた「ゆい自然農園」に嫁ぎ、代替わりした現在は「たくみの」の名称で野菜の栽培と販売をしているまな美さん。「自分一人で教わっている場合じゃない」と周囲の人々も誘い、LINEグループを作った。鹿が罠に掛かると、鈴木さんからまな美さんに電話が入る。直ちにLINEグループでメンバーに知らせて、鈴木さんのもとへ駆け付けるという連携ができている。

米や麦や野菜をよりおいしく、環境に負荷をかけないように栽培するだけでは足りなくて、野生動物と渡り合うことも農家の生命線となっているのである。獲った個体を解体して食材にする術まで習得するという現実に、農家の役割が膨らんでいると感じずにはいられない。

「長谷川さん、鈴木さん、由井さんたちの話を聞いて、“地球のスチュワード”という言葉を思い浮かべました」と向井さんは語る。「以前、ジェロームが漁師を“海のスチュワード”と表現していたんですね。“世話役”とか“守り人”といったイメージです」。ちなみに英語圏では、環境文脈で使われるstewardshipという言葉に、「天然資源を持続可能な形で管理することで、未来の世代にまで引き継ぐ責任を果たすこと」といった意味合いがあるそうだ。

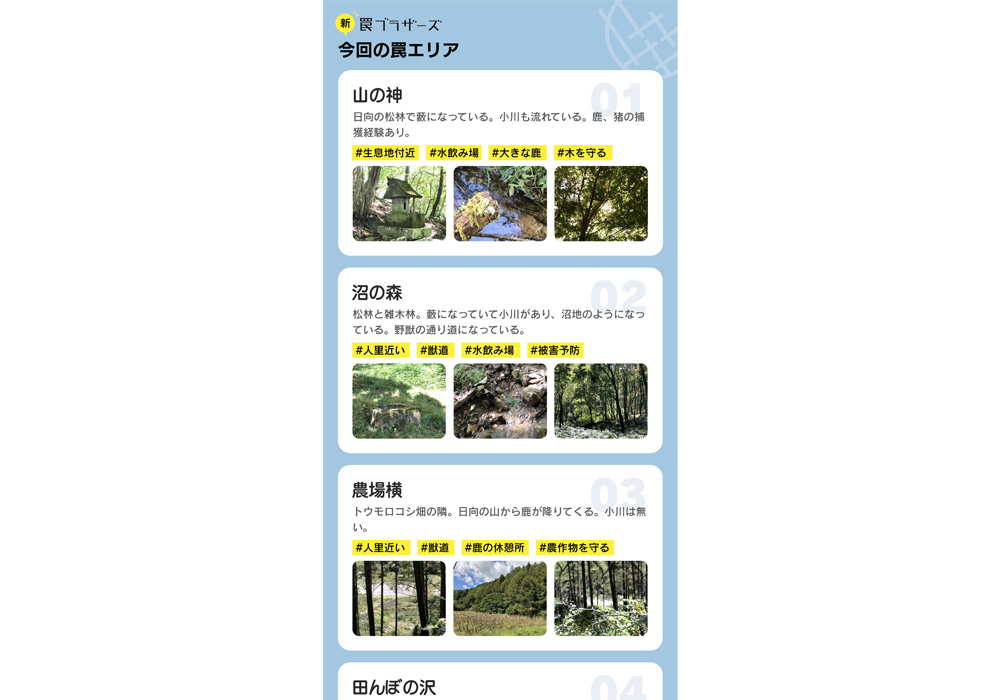

罠シェアリングコミュニティ「罠ブラザーズ」とは

「バランスを崩した地球を回復させるために、これから私たちは、どう育てられた野菜を、どう料理してゆけばよいのだろう」とは、CIMI開業時のプレスリリースに書かれたフレーズである。CIMIがプラントベースを基本としつつ、オープン当初から鹿肉を使い続けているのは、「バランスを崩した地球を回復させるため」にほかならない。徳島県祖谷、宮城県牡鹿半島など、向井さんは各地の鹿肉を使ってきた。そして、今回、手にしたのが、長野県上田市を本拠地とする「罠ブラザーズ」の鹿肉である。

罠シェアリングコミュニティ「罠ブラザーズ」。まず、このネーミングに興味が喚起されるに違いない。罠のオーナーになることで、街にいながらにして、山や畑では何が起きているのかを知り、共に考えようというプロジェクトである。おおまかに次のような仕組みだ。

・一定期間、罠のオーナーになる権利を買うことができる。管理と運営は罠ブラザーズが行なう。

・罠の設置や捕獲など猟師の活動レポートが定期的に送られてくる。

・罠に鹿がかかれば、1頭ごとに500g程度の塊肉が届く。かからなくても最低800g~1kgの鹿肉が届く。

・ブラザーのみんなで鹿肉を食べる会が開かれる。

棚田やリンゴの木のオーナー制度のジビエ版をイメージすればわかりやすいかもしれない。2022年度グッドデザイン賞を受賞するなど、猟師と街で暮らす人をつなぐ体験のデザインとして注目度が高い。

発起人は、ブックデザイナーであり猟師でもある川端俊弘さん。3.11を機に長野県上田市に移住し、「鹿や猪を食べてみたい」との興味から狩猟を始めたものの、肉を消費し切れない。そこで発想したのが、鹿肉の販売・流通ではなく、鹿を取り巻く環境や肉になるまでを共有する仕組みだった。野生の鹿による農作物の被害を受けていると聞いて、問題意識を抱きつつも何をすればいいのかわからない都市生活者は多い。その巻き込み方がすばらしい。

4年前に利用者から運営サイドに転じた小川大暉さんは、「配信された動画の鹿と目の前に届いてきた肉が同じ個体であることに、『いただきます』という言葉の意味が腑に落ちた」とメンバー入りの理由を語る。

「ジビエの良さは、肉のバックグラウンドをオープンにできること」と小川さんは言う。「畜産は人類が築き上げた偉大なシステムだけど、動物と肉のつながりが見えにくい。ジビエは伝え方次第で“この鹿の肉”“あの鹿の肉”と個体で把握できる」

そのためにも、止め刺しや解体の様子を開示することには意義があると考えるが、見ることを望まない人のために配信動画は自動再生されないようにするといった配慮も怠らない。

罠ブラザーズは、罠で捕獲した鹿を処理施設まで生体搬送して解体する。止め刺しと放血を山では行なわない。捕獲後の作業を設備の整った環境で施すことで、鮮度を明確にするためだ。

鹿を食して考えよう、地球のためにできること

「ジビエは個体差が大きく、部位や季節によっても違うし、どの地域の誰が送ってくれたかによっても違う。おいしくなるために育てられたのではなく、それぞれの土地の森で生きていたというのを感じます。その違いを感じていると、どのような場所で生きていた鹿なんだろう、処理の仕方が違うのだろうかなど、私の手に届くまでの過程を想像するようになりました」と向井さん。

これこそ自然の摂理、野生との共存だと言い聞かせることで踏み出した長谷川さんの鹿とのケンカは、いつまで続くのだろう。鹿とケンカしなければならない要因――積雪量の減少(温暖化)、造林や草地造成などによる餌となる植生の増加、中山間地域の過疎化などにより生息適地である耕作放棄地の拡大、狩猟者の減少、生息数の回復に対応した捕獲規制の緩和の遅れ(2007 年までメスジカは禁猟)、等々――の多くは人間の側にある。長谷川さんの憂いを少しでも軽減できるように、私たちは何をすべきかを考えなければならない。

◎罠ブラザーズ

https://wana-bros.com/

関連リンク