「山翠舎」の持続可能な店づくり

vol.2 目醒める土地の文化、「古木」の記憶

2020.06.30

photographs by Daisuke Nakajima

料理を前にして食材の生産者、栽培方法に想いを馳せる機会は増えました。では店を作る、家を建てる時、空間を形作る、建築や内装などの素材がどこから来たのか、知る人はどれくらいいるでしょうか。昔の職人の手仕事が残る古民家で使われた、質のいい「古木(こぼく)」を再利用し、古くて新しい空間づくりで人を集める施工会社「山翠舎」。その未来を見据えた取り組みを追います。

職人の仕事をたどる。

長野駅から古木倉庫のある大町へ向かう道中。車窓からみえる山間のあちこちに、古民家を見つける。北関東では、古民家の多くは屋根の上にさらに小さな屋根がついた越屋根という形だ。現在では萱葺の上を赤や青のトタンで覆っているが、この二重に重なる屋根の形は、遠目でも見つけやすい。越屋根は、換気と採光の機能をもつ。

北アルプスを背に、美しい湧水と水田に囲まれた場所。

長野県大町市にある重要文化財旧中村家住宅。元禄11年(1698)年建築。県内最古の古民家。

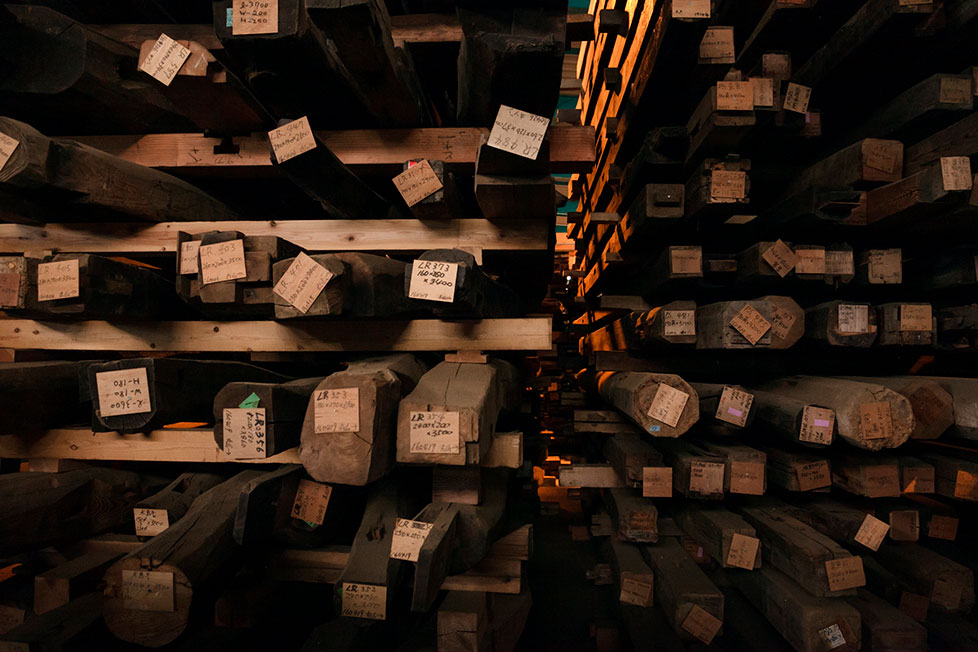

山翠舎の古木倉庫は、長野県の北西部の大町市にある。800坪の工場に足を踏み入れると、はるか4階部分までうずたかく積まれた古木と巨大クレーンが出迎える。古木は間に薄い木材を挟みながら、何段にも積み上げられている。

在庫のほとんどは、築100年以上の古民家を解体して得られたもの。

4階からは古木の在庫を一望できる。

「現在、古木の在庫は約5000本です。年々増えています。古民家の建築で使われる木の種類は、大きく4つに分けてられます。まずは柱材。おもに角状になっている材です。大黒柱は有名ですね。次が梁材。柱と柱の間に渡される横架材で、屋根を支えています。三つ目が桁(けた)材。2階の床を支え、梁と直交する材、または根太、大引きといわれる床を支える横材です。最後に差し鴨居の材。和室の障子や襖の開口部の上に位置し、建具分の溝が施されている横架材を指します」。工場を案内してくれたのは、営業を担当する東條和夫さん。

東條さんは山翠舎が古木を扱い始めた2006年に入社。厚生労働省認可財団法人職業技能振興会が認定する、古民家鑑定士の資格を持つ。

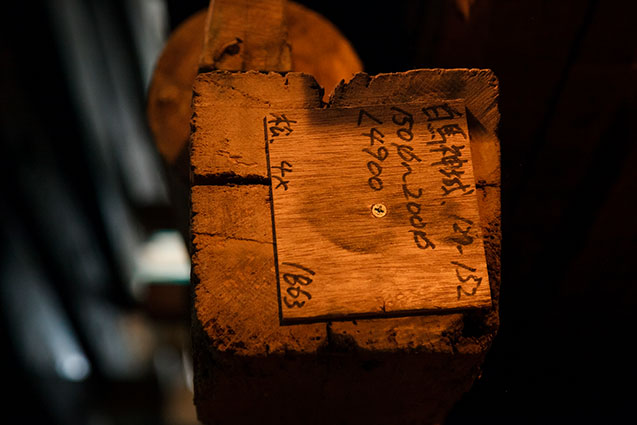

古木にはそれぞれ直径、長さ、木の種類、採取地、建築年などが記されている。

「この木材を見てください。先端部分が鉛筆の先のように尖っているでしょう。これは古民家の合掌造りの屋根に使われる木材で、叉首(さす)といいます。実はこれ、大工による免震構造なんです。屋根の三角形の底辺にあたる部分には、梁がきます。梁の上辺に穴をあけて、叉首の尖った部分を差し込みます。がっちり組まずに差し込むだけです。釘や接着剤も使わないので、地震が起こった際に揺れに合わせてぐらぐら揺れる。それが地表からの力をうまく逃して、建物が倒壊しない仕組みになっているのです」。

下から1、2段目にある席がとがった形の木材が叉首。

「この端に向けて大きくぐっと曲がっている木材は、鉄砲梁といいます。人工的に削り出したものではありません。木が、土に生えている間に曲がって成長したものです」。

新潟、長野などの雪深い地域に生える樹木、特に山の傾斜面に育つ樹木は、冬から春までの間、3~4mもの積雪に耐える。木は雪崩落ちようとする荷を一身に受けながら、それでも陽の差す方向へと上へ持ち上がって成長する。このため、ちょうど根に近いところが大きく曲がるのだ。重い負荷に耐えたこの根曲がりの部分は、強く鍛えられており、昔の職人はそれを梁に多用した。

鉄砲梁は、雄々しく逞しい風貌を生かして、山翠舎では客席から目が届きやすい柱にも使う。

家の中でもっとも太い大黒柱、または二番目に質のいい恵比寿柱。内装に使う際は、神棚の機能を持たせる使い方を提案する。

木材には様々な形の凹凸が施され、組み合わせて骨組みを作る。フックのようにしっかりとつながりながら適度なあそびを持たせた接合部は、揺れにも強い。

「奥にあるのは、この工場で一番太くて大きな古木です。あれは棟木といって、屋根の骨組みの中で一番高い部分、てっぺんに位置する横架材のことです。立派でしょう?等感覚で彫りこみがありますね、ここに屋根の垂れ木が収まります。墨で大きな字が書かれています。『明治29年4月吉日』。あれは土蔵の棟木です。棟木の取り付けは最後。建前の完成の時に、棟梁が墨で日付と棟梁の名前を書くのです。そして最後まで無事に建築が進むように、名入れをし、祭祀を行います」。

「こちらにあるのは古民家一軒分、フルセットの材料です。技術のある職人がプラモデルのように組み立てれば、古民家が一軒出来上がります。木材にはすべて「あ一」などとひらがなと漢数字が書かれていますね。番付といって、その柱が建物の中でどの部分に位置しているかを示す記号です」。

この一角が古民家一軒分の古木。

通常古民家は移築先や、受け入れ先が決まってから解体するが、持ち主の都合により、解体を急ぎたい場合などはこのようにこちらで保管することもある。

黒く囲炉裏で燻された古木は、ジーンズのダメージ加工のように、現場のテイストに合わせてホイルサンダープラスチック樹脂のブラシでやさしく木目を出す。

二股に分かれている木も、屋根裏に設置するなど、昔の職人の手にかかれば不必要に削らずに最低限の加工で適所にぴたりと収められる。

古木だけでなく無垢材の在庫も豊富に扱う。熟練の職人から県外から移住してくる若者まで、年齢層は幅広い。

古木は、自然に畏敬の念をもち、人として節度をわきまえ、ルールを守り、仕事をする職人たちの残したものだ。新月に伐採された古木は、適切な管理をすれば年々強度が増す。鉄砲梁の活用や叉首など、必要以上に削りとらず、直線に固執せず、土地に適した家の造りをした古民家は、だからこそ100年以上経ても現存するものがある。

「今、古民家の問い合わせに20~30代の方が増えているんです」と東條さん。実際の古民家を再生したいけれど、方法がわからない。ノウハウを教えてほしい、古木を室内に3、4本だけ取り入れたいなど、特にIターンで地方へ戻った方からの需要が多いという。職人が減り、古木を扱う技術も残す必要があると考える山翠舎では、ゆくゆくはこのような細かい要求にも応えていければ、と考えている。

地元の文化、技術を伝える。

山翠舎の設計、施工は、古木を通じて地元の人々をつなげ、地域の輪を広げる。かつての古民家がそうであったように、建築素材に土地のものを使い、内装に土地の文化を取り入れる。

施工には地元の職人の技術を使う。食の地産地消と同様、建物の素材、雇用、文化、技術すべてが土地で循環をして、未来へつなげていく形を目指している。

その広がりを体現するキーパーソンが、株式会社道の駅おたり、株式会社おたり振興公社代表、幾田美彦さんだ。

スキー好きが昂じて小谷村へ移住した幾田さん。温かく迎えてくれた村の人に恩返ししたい、と地元で働き始めた。

幾田さんは、長野県北安曇野郡小谷村、新潟との県境にある人口約3000人、過疎化が進む小さな村で、観光施設の改修などを通して地方創生を進めてきた。そこでパートナーとしてタッグを組んだのが山翠舎だ。これまで無機質な空間だった「道の駅 小谷(おたり)」や栂池自然園内にある「栂池ビジターセンター」などを、ともに生まれ変わらせてきた。

当初は、第三セクターの管轄だった「道の駅 小谷」。2010年にレストラン部門を、2020年3月には物販部門を改修。

「最初に手掛けた『道の駅 小谷』のレストラン部門では、設計は別の方に、施工だけを山翠舎にお願いしたんです。でも現場を見た当時の2代目、山上建夫社長(現会長)が、ちょうど古木を扱い始めた頃で、内装を見て回りながら言うんです。『この柱に古木を使えばいい。あそこにも、あぁ、あそこにもだな』って。僕は何のことかわからずにきょとんとしていたら、『工場に見に来い』って(笑)」

「そうこうするうちに、私と現会長の間でもどんどん合意が進んで、結果的に設計とは全く違う方向へ、当初からは想像もできない空間になりました。でもこれがよかった」。

たとえばレストラン「鬼の厨」の入り口付近にある鉄砲梁の柱。悠々とそびえたち、どっしりとした安心感と、なだらかな曲線。また、ほぞの形や色のグラデーションをしげしげと眺めるだけで、料理を待つ時間も苦にならない。一躍地元の人気スポットになった。

「道の駅 小谷」のレストラン入り口にて配置された鉄砲梁。

以降、幾田さんは設計から施工まで山翠舎に一貫してお願いするようになる。2020年3月には、山翠舎の設計で物販部門もリニューアル。地元で活躍する陶芸家の荻原良三氏のオリジナルタイルや、小谷村の土を使った壁、その施工を行う際の左官職人、小林幸由氏など、素材だけでなく人材も、地元の職人を起用。小谷村に由来する材料、技術をデザインに取り入れた。

中央スペースを囲む木組みには、地元小谷にあった築70年以上の古民家で使われていた柱や梁を活用している。

伊勢神宮の式年遷宮も手掛ける茅葺職人、松澤朋典氏による小谷村のジオラマ。

小谷村の陶芸家の荻原良三氏のオリジナルタイル。

2017年、幾田さんと山翠舎は、栂池自然園にある「栂池ビジターセンター」を改修。古木に包まれたあたたかな空間と、入り口の大きな暖炉や読書、飲食スペース、ボルダリング設備など、雨天時でも長く楽しく滞在できる施設に生まれ変わった。栂池ビジターセンターは旅⾏サイト「トリップアドバイザー」のエクセレンス認証を2018年から2年連続受賞している。

ビジターセンターでは、北アルプスがどういうところかを解説する施設。

入り口にはイタリア ピアツェッタ社から船便で運んできた大きな薪ストーブを設置。

栂池自然園の動画の風景や、読書、飲食もできるフリースペース。

丸太で囲まれたディスプレイでは、自然園の気象、地質などを学習できる映像が流れる。

施設のさらなる活用を目指し、今後はファミリー向けの天文教室なども開催予定だ。

古木が照らす未来

山翠舎の社長、山上浩明さんは言う。「そもそも曲線を有する古木は、人を癒す空間に適しているんです。人をリラックスさせたい空間は、曲線で構成する。昔の人はこれをよく知っていて、たとえば天守閣の室内は、場に緊張感を持たせたいので、直線で構成している。対照的に、茶道に使われる茶室は、気持を緩めませたいので、曲線を配しながら空間を構成しています」。

レストランの語源は、回復させるという意味だ。おいしい食事で体を癒し、明日への英気を養う。客は空間にも癒しを求めている。人工物に囲まれた都市生活、ましてコロナ禍で自宅に閉じ込もったタイミング、改めて日々を過ごす空間がどうあるべきか、真剣に考えた人も多かった。

空間は、何をせずとも日々の暮らしを包む。意識せずとも、常にそこにあり、人々を守る。

当たり前だが、家は寝に帰るだけではない、レストランは食べるためにある場所ではない。

古木は、太古の自然と、それに深い敬意を払う人々の営み、両方の記憶を持つ生命。かつて人類が神を宿ると信じ、崇めてきたもの。その古木で造る空間は、神も自然も畏れず突き進んできた現代人が進むべき、自然との共生の道筋を照らしている。

古木を使った施工は、今後はレストランだけでなく、無機質な空間の多い病院や介護施設などにも、役に立つと山上さんは考えている。

幾田さんが手がける小谷村の宿「雨飾荘」の夕食。地元でとれた山菜など、食材は宿で働く社員自らが収穫に出る。こごみや、いらくさ、うどぶき、みずななど、清涼感のある香りや苦味など、旬の味を引き立てる料理。

幾田さんが商品開発した「雨飾山 黒蕎麦発砲酒」。このほか、栂池高原の雪溶け水で仕込んだ「栂池雪どけサイダー」など、小谷村の魅力を生かした商品は県外からも注文が多い。

栂池ビジターセンターに隣接の「栂池山荘」は、現在、6~10月のグリーンシーズンのみの営業だが、4mを超える積雪の冬季間に自然の中に身を置きゆっくり豊かな時間を過ごしたい宿泊客をターゲットにした営業を目指し、料理人を募集中。

(お問い合わせはinfo@otarimura.co.jp まで)

◎ 山翠舎

本社:長野県長野市大字大豆島4349-10

☎ 026-222-2211

東京支社:東京都渋谷区広尾3-12-30 1F

☎ 03-3400-3230

www.sansui-sha.co.jp/