“美食の聖地”バスクが“フードテックのシリコンバレー”を目指す理由

シリーズ・フードテック

2023.07.27

text & photographs by Yuki Kobayashi

連載:シリーズ・フードテック

料理学会「サンセバスチャン・ガストロノミカ」や世界有数の食の教育機関「バスク・キュリナリー・センター(BCC)」などで21世紀のガストロノミー界をリードしてきたスペイン・バスク州が今、フードテックに力を入れている。2021年にビルバオでスタートした「Food for Future(F4F)」は、フードテックの見本市&カンファレンス。3回目を数える今年は日本がゲスト国となり、日本の食技術を幅広く紹介する「ジャパンブース」が設けられた。

目次

- ■「消費者」という呼び方をやめよう

- ■コンニャク、カイコ、糠漬け・・・日本生まれのフードテック

- ■レストランやシェフには、どんなメリットがあるのか?

- ■バスク州が形成するフードビジネスのエコシステム

- ■植物肉が代替肉でなくなる日

「消費者」という呼び方をやめよう

フードテックのイベントと言えば、2015年に始まった米国シアトル「Smart Kitchen Summit(SKS)」が先行事例として知られる。2017年には「SKS JAPAN」が立ち上がり、6回目を迎える今年の日本版の会期は7月27~29日。

「Food for Future(F4F)」は後発ながら、BCCの他にも、海洋漁業シンクタンク「AZTI」や農畜産業の研究機関「NEIKER」、実績のあるフードテック企業を一堂に集めて、“美食の聖地”から今度は“フードテックのシリコンバレー”を目指す。底流にあるのは、「食」が社会を変革し、人々の暮らしを豊かにするのだという信念にほかならない。

“美食の聖地”の取材を長年行なってきた経験を踏まえてF4Fの会場に初潜入してみた。まず感じたのは登壇者や来場者の“人種”の違いだ。料理学会は「食」への愛とおいしいものを食べようという意欲に溢れた飲食業界人や生産者、加工業者が主流。一方、F4Fを形づくるのは地球規模で食のあり方を変えていこうとの意志――進行する気候変動への対応、人口増加による食料枯渇への対策、サステナビリティ実現の急務など――で、参戦者は食業界に限らない。テクノロジーやアイデアを持つ人、食とテクノロジーの橋渡しをする人(資源保全を扱う行政など)、急成長分野を資金的にバックアップしようとする投資家など、多岐に渡る。

5月16~18日に開催。今年は34カ国、287社が参加。ポルトガルの缶充填パッケージング会社、ハンガリーのDX化自動化研究機関、トルコのバイオテクノロジー会社、ベルギーの食品流通のサステナビリティやトレーサビリティにフォーカスしたソリューション&コンサル会社など様々。

オープニングセレモニーには、農林水産省新事業・食品産業部部長の宮浦浩司氏が登壇した。

F4Fの特徴のひとつが、大小5つの舞台が設けられ、3日間の会期中、休むことなく講演やトークセッションが行われること。その数は一日に50を超える。食とテクノロジーをつなぐすべてがテーマとなり、食品加工工場のロボティックスから、農水産業の最新技術、アニマルウェルフェア関連のソフトウェア、環境を破壊しないパッケージング技術、飲食関連スタートアップまで、「食」がいかに人類全体を包括するキーワードなのかを実感する。

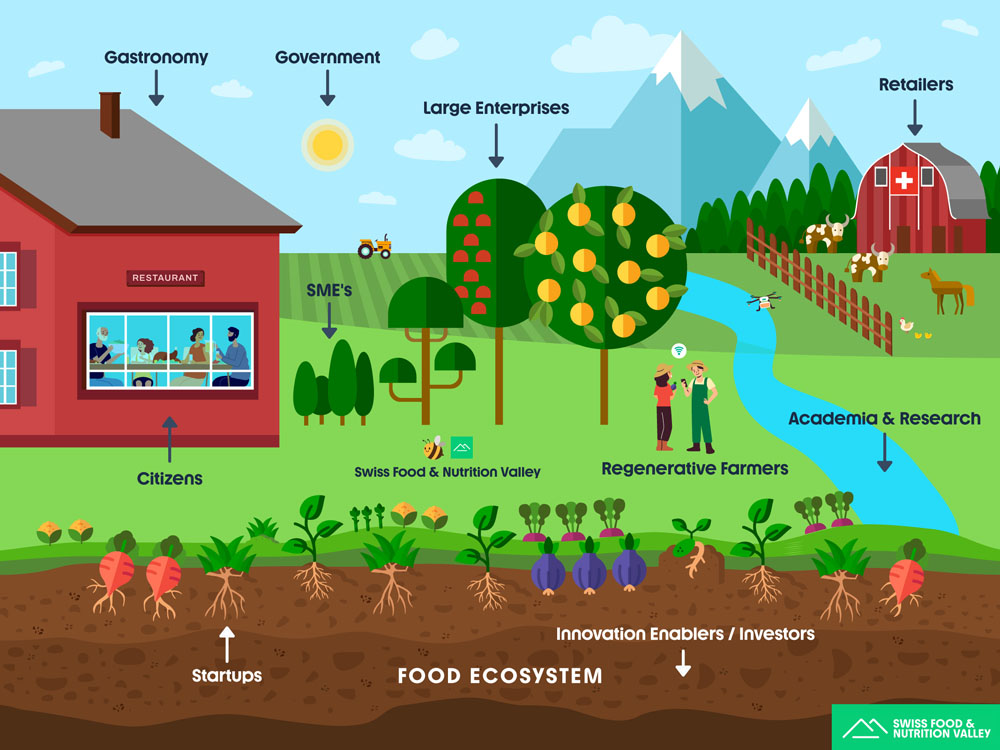

この混沌たるフードテック業界をおとぎ話のようなシンプルな絵で説明してみせたのが、2日目に発表したSWISS Food & Nutrition Valley (NGO)の研究者クリスティーナ・セン=ジャコブセン氏だった。それは「フードテック」という言葉からイメージされる世界観ではなく、いわば地球上の生命の成り立ちと呼ぶべきもの。「フードエコシステム」と題されているように、フードテックとは地球のエコシステムを実現するために存在するのだと理解できる。

環境負荷の小さな農業とフードテックとは密接な関係にある。

クリスティーナ氏は、食のバリューチェーンにおける「消費者」という呼称を止めなければならないと言う。売上の最大要因にしてマーケティングにおける王者という位置付け、受け身で気まぐれな「消費者」という単語ではなく、「責任ある市民」という言葉を使うべきだと説く。

コンニャク、カイコ、糠漬け・・・日本生まれのフードテック

日本からは80人以上が参加した。『フードテック革命』(日経BP社)の著者の一人であるシグマクシスの田中宏隆氏は初日の午後に登壇。フードテック業界の複雑さがよくわかるマップを紹介した。

シグマクシスの田中宏隆氏は「SKS JAPAN」の立ち上げと運営に関わるなど、日本におけるフードテックの第一人者。

「ジャパンブース」には、日本のスタートアップ企業がずらりとスタンドを持った。

Sydecasの寄玉昌宏氏は、「Ninja Foods」のブランド名でコンニャクを素材にした結着剤を売り込む。コンニャクは江戸時代から膠(にかわ)や漆(うるし)同様に結着剤として使用されていたそうだ。従来、糖で成形していた代替肉、水飴やデーツ、チョコレートなどで固形化させていたスナックやグラノーラも、コンニャクベースなら味もカロリーも加えることなく加工できて、健康的。水分の調整が可能で、テクスチャーもコントロールできる。欧州では認知度が低いだけに、売り込み方を模索中という。

Sydecasはベジ・ジャーキーやナッツバーなどの商品化も手掛ける。いずれも砂糖不使用、グルテンフリー、低糖質、楽しい噛み応え、食物繊維がたっぷり。

ビジネスマンというよりスポーツマンの風貌でスタンドに立っていたのは、カイコが原料のバイオマテリアルで期待を集めるMorusのCEO佐藤亮氏だ。カイコは数少ない完全家畜化された昆虫で飼育が容易であり、桑の葉しか餌としないため、低コスト・低環境負荷での大量生産が見込まれる。ハイプロテインで優れたタンパク質源であり、かつ、信州大学との共同研究で発見したカイコにしか含まれない栄養成分、血糖値上昇抑制効果を持つDNJ(1-デオキシノジリマイシン)を含むことや、美容プロテインとも呼ばれるシルクプロテインの腸内環境を整える効果も魅力。加工は野菜のフリーズドライ同様、カイコを乾燥・粉砕。桑の葉しか食べないせいか鮮やかな緑色が印象的である。

各国で昆虫由来の食材開発が進むが、カイコに関しては日本が最も研究が進んでいるという確固たる自信を持つ佐藤氏。日本が誇ってきた養蚕業を次世代タンパク質原料産業へと変革を目論む。

Morusは今年5月に2億円の資金調達を実現。グローバル展開に向けて、チームの拡大と研究開発を加速中。

ピーマン自動収穫ロボットを紹介していたのはAGRISTの峯野弘樹氏。ハウス内の上部にワイヤーを張り巡らせ、ワイヤーから吊り下げたロボットがハウス内を縦横に移動して収穫する仕組みだ。凹凸やぬかるみ、空調や灌水のパイプが這う地面に接触することなく動き回り、一日12時間稼働可能で、収穫サイズの見極めは人間より速い。収穫の人材不足解消を狙う。

AGRISTは「第10回ロボット大賞」の農林水産大臣賞や、世界最大級の家電・IT展示イベント「CES 2023」でイノベーションアワードを受賞している。

テクノロジーとは相容れないように見える領域にテクノロジーを持ち込むのも日本ならではかもしれない。早稲田大学ドミニク・チェン博士の「Nukabot」は、糠床内の微生物と人がコミュニケーションを取ってより良い関係性を育むことを支援するユニークなテクノロジーだ。内蔵センサーが発酵状態を検知し、音声による質問に答えたり、糠のかき混ぜを催促する、いたって人間的なツール。発酵に夢中なシェフたちが食いつきそうなアイテムだった。

発酵の極意は「声なき声を聞くこと」と言われるが、糠床に喋らせてしまおうという発想がたまらない!

https://www.youtube.com/shorts/wV4CQYJ4leA

レストランやシェフには、どんなメリットがあるのか?

フードテックの進展によって、レストランやシェフはどんな恩恵を受けることができるのだろう。

SONY AIとアロマティックサイエンスの研究機関Chartier World LAB Barcelonaのフランソワ・シャルティエ氏がタッグを組み、食材や自然環境にまつわるデータを収集してサステナブルなレシピをシェフに提供するアプリケーションを研究開発中だ。

「AIを頼るようになったら、シェフのアイデンティティは危機に陥らないか?」という会場からの質問に、SONY AIのフレッド・ジッフォルド氏はこう答えた。「建築家を思い起こしてください。建物を建てようとする時、設計図を引くのは建築家だが、建てるためには大勢のプロフェッショナルが知見を提供する。それと同じだと思います。クリエイターとしてのシェフは健在なまま、AIによる膨大な情報や知識を彼のレシピに活かすのです」

活発な議論の中で、レストランとは公衆の健康データにアクセスできる場であるという話に展開していった。例えば、レストランのトイレで用を足したとする。そこから得られる情報を瞬時に反映させて、ゲストの健康に最適なメニューを提案できるのが近未来のテクノロジーである、と。

テクノロジーを活用することで、レストランのメニューや果たす役割も変わっていく。

また、BCCには「BCC Innovation」と銘打つ研究開発機関が併設されていて、サンセバスチャン市内に「LABe」というレストラン向けテクノロジーの実装実験を兼ねた店舗を持つ。産業レベルではすでに実現しているテクノロジーをレストランや生活者レベルでの利用に変換するオープンイノベーションが日々行われている。レストラン従事者の勤務時間の長さはしばしば問題視されるが、バックヤードのオペレーションを効率化して労働時間の短縮を図るような、食材の効率的な発注や在庫管理のためのソフトウェア、大規模レストランチェーンの貯蔵庫の管理をデジタル化する技術などが揃いつつあるそうだ。

バスク州が形成するフードビジネスのエコシステム

“美食の聖地”から今度は“フードテックのシリコンバレー”を目指すと言っても一朝一夕にできることではない。

バスク州は、サンセバスチャンが美食の聖地と騒がれる前、1980年代から、食領域の研究開発を分野ごとに掘り下げつつ各々の発展を相互に助ける体制づくりに取り組んできた。事業化の支援にも力を入れている。

まず海洋漁業を中心とするシンクタンクAZTIや農畜産業専門の研究機関NEIKERがあり、共にサステナブルな資源活用の研究開発を手掛けながら、民間企業やスタートアップの要請に応えている。BCCはご存じのように料理人のみならず食のバリューチェーンの中の様々な専門家育成のための教育機関であり、BCC Innovationは前述の通りだ。そして、スタートアップを支援する団体Basque Food Clusterには、第一次産業から加工、流通、リテール、飲食業まで幅広く150社が登録し、テック情報の伝達、人材育成、市場分析などのサービスを提供。食バリューチェーン内での就職を斡旋する人材データベースも持つ。

こうした機関が連関し合いながら、州全体のフードビジネスの活発化を図っているのである。プレイヤーの資金源としては、州政府や県、市議会予算など行政がバックアップするケース、EUのグリーンディール政策からの助成金、民間企業をクライアントとする研究開発費など様々。フードビジネスのエコシステムとでも呼ぶべき実態が形成されているわけだ。そんなバックボーンがあってこそのF4Fなのである。

植物肉が代替肉でなくなる日

フードテックの中でも植物工場はもはや近未来の話ではない。コストとリスクを鑑みた上での現実的な選択になりつつある。レストラン向けのレタスの垂直栽培システムを開発したスペインのスタートアップ企業EKONOKEは、食に特化したスタートアップコンサル会社EATABLE ADVENTURESのアドバイスを受けて、栽培植物をビールのホップに転換。3カ月でホップ栽培を成功させると、ビールメーカー大手エストレージャ・ガリシアなどから多大な資金調達に成功した。

ジェフ・ベソスやビル・ゲイツからの投資で一躍有名になったスペイン発のプラントベースミートのHEURAの創業者マーク・コロマは環境保全の活動家だが、同社の肉はすでに「代替」ではないと宣言。プラントベース食品こそが迫り来る食料危機を乗り越える鍵と説く。

フードテックは食産業の枠組みを超える。限りないポテンシャルを秘めている。

若い才能のアイデアにコンサル会社やアクセラレーターと呼ばれる行政などのプログラムが知識や経験を与え、マッチングを支援。彼らはWIN−WINの関係ができるまで失敗を恐れない。食や環境への危機感が起爆剤となって、様々な叡智がせめぎ合う。地球環境を守るという使命感を世界規模のビジネスチャンスが後押しする。宇宙空間での食材開発がもてはやされるのは、宇宙生活の実現にもまして、研究でもたらされた技術を地球環境で応用できるからだ。

スペイン国立食料安全保障テクノロジー機関(Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria)のマーケティングディレクター、エステファニア氏の言葉はわかりやすい。

「節電のためにLEDを使用したり、節水を心掛ける感覚は普通のものでしょう? それを食品でもしなくてはならないのです。現在、活用されている食材は3分の1ほどで、3分の2はロスになっていると言われます。1kgの食材があるなら1kgの食品として消費しなければ。植物であれば、種も茎も葉も廃棄することなく、すべてを食材として活用する必要があります」。そのためのフードテックというわけだ。「意識を変える教育も大事な要素になりますね」

技術は進歩し、瞬く間に日常に入り込んでいく。F4Fに登場した技術も当たり前のものとなる日はそう遠くないだろう。

◎Food for Future

https://www.expofoodtech.com/

記事に登場した日本のスタートアップ