パンラボ池田浩明さん、南八ヶ岳「トリュフベーカリー」のラボに潜入!

「パンの道の駅」メイキングオブ【番外編】

2025.09.26

photographs by Yujiro Kagami,Truffle Bakery

東京・門前仲町の人通りの少ない道の一角から、エキナカ展開で急成長を遂げたトリュフベーカリーが、2025年7月、製造拠点を東京から山梨・南八ヶ岳へ移した。背景にあるのは、コロナ禍で露呈したベーカリー業界の構造的課題と職人の創造性の回帰。店舗営業は週末3日、あとは全26店舗の商品開発・研究を担うラボになる。なぜ今、人里離れた地方へ?その舞台裏に「パンラボ」の池田浩明さんが迫ります。

連載、福岡・川崎町「パンの道の駅」メイキングオブ、今回は番外編です。

目次

-

■ベーカリーの世界観を体感できるパーク

- ■創造性を育む、パン職人の暮らしとは。

- ■「水」が生み出すパンのイノベーション

- ■すべてのパンに、「乳酸菌」と「アロマ」を!

- ■日本ベーカリーのグローバル化への道筋

ベーカリーの世界観を体感できるパーク

「福岡の道の駅と規模感は違うけれど、パンをテーマとする複合施設という点では同じ。ぜひ、参考にしたい」と8月、パンラボ池田さんと訪れたのは、標高約1000mに位置する八ヶ岳南麓に広がる高原地帯。森や牧草地、清流が点在し、澄んだ空気と年間を通して湿度が低く、カラッとした晴天の日が多い夏の避暑地だ。

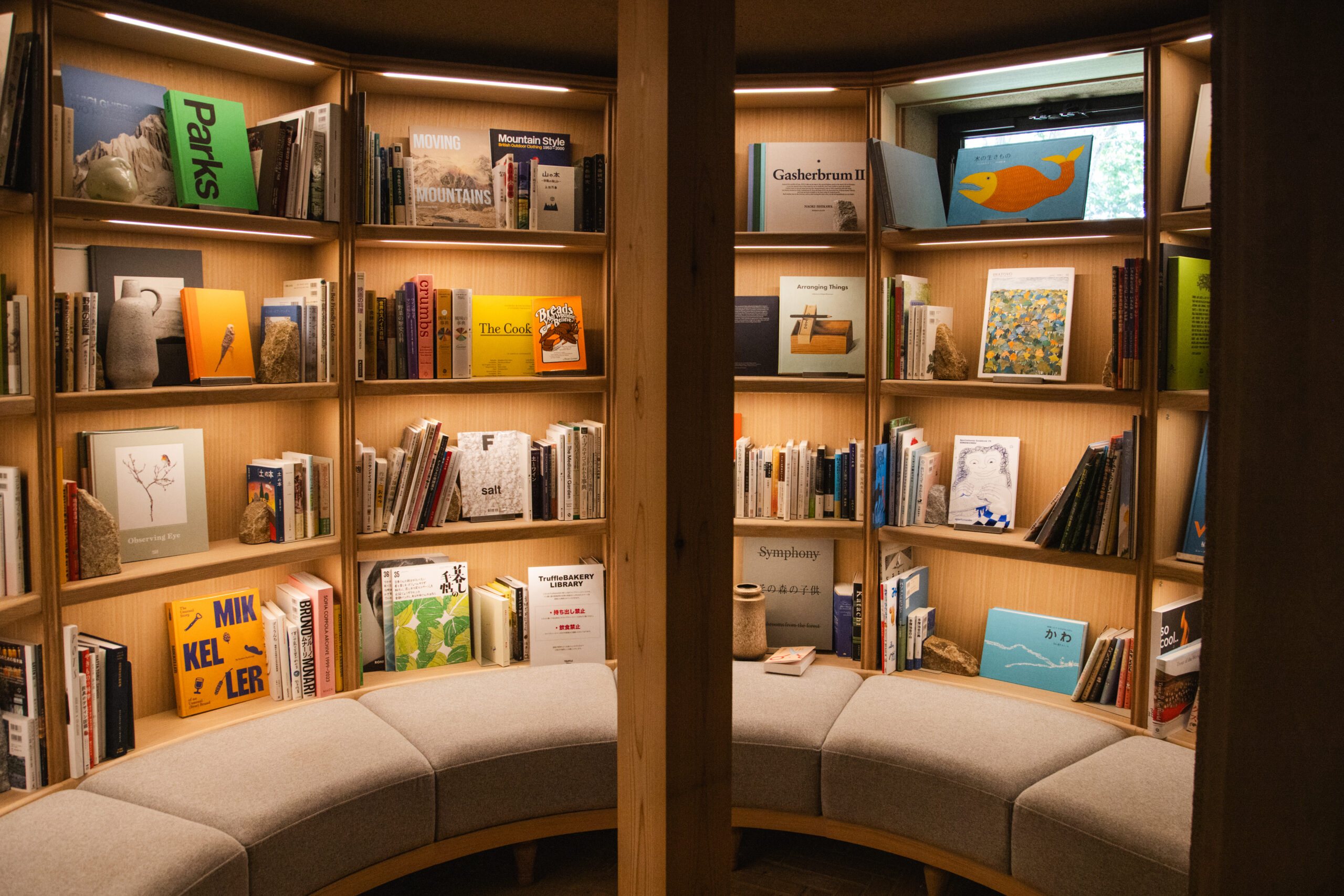

今年7月にオープンしたのがトリュフベーカリーの研究施設、約3000㎡のベーカリーパーク「TruffleBAKERY 南八ヶ岳」。敷地内は広場を挟み、カフェ棟とベーカリー棟が並ぶ。全体の完成までには、まだ道半ばだが、2026年には8席限定のレストラン、続いてパティスリー、ファーマーズマーケットもオープン予定だ。完成すると5つのシーンを巡る一大施設となる。

県道に面した小道から柔らかく曲がって伸びるアプローチを抜けると、赤いレンガ造りの門が別世界への入口のように現れる。両脇には山の景色と同じアカマツやカラマツなど細く長い高木の針葉樹と、足元には手入れされたシダ類、キボウシやアジサイ。さらに進むと、花々に囲まれたガラス張りのカフェ棟が出迎える。

カフェを抜けると敷地中心部の広場があり、その向こうに高い塀のベーカリー棟が見えてくる。「入口のアプローチが一番高いところにあります。山の傾斜をそのまま下ってきて、一番低い位置にあるのがベーカリーです」と、案内してくれたのはベーカリー事業部で広報を担当する茂木玖美さん。

ベーカリー棟の入口をくぐると一転、そこは劇場のような薄暗く高い天井のホール。客席横の長い階段を降りていくと、ライトに照らされたカウンターテーブルと厨房が浮かび上がる。石窯や平窯、コンベクションオーブン、発酵・保温機器が所狭しと並び、中央には焼成温度や発酵時間を刻々と表示する電子パネルが、まるでコックピットのような厨房の存在感を示している。

カフェ棟の開放的なガラス張りに対して、ここには自然光がほぼ入らない。「空間のテーマは”冒険しながら、見つけるパン”です。アトラクションのように、パンを探し当てるようなイメージで設計されています」と茂木さん。近づくにつれて匂いだけが漂うことで、”城”まで向かう期待感をもたせながら、本丸へと誘う仕掛けだ。

どちらの棟にも、室内の様々な場所には小型のスピーカーが埋め込まれ、八ヶ岳の自然やパン、カフェと調和するオリジナルの音源が流れる。朝と夕、スピーカーごとに違う音源が流れており、自然音のような混ざり合った音色が、座る場所によって様々に聴こえてくる。

創造性を育む、パン職人の暮らしとは。

ここは五感でパンを楽しむためのアミューズメントパーク。しかし、目的の一番地はそこではない。客席からもっとも目立つ場所でスポットライトを浴びていた、忙しく立ち働くパン職人たち、厨房という舞台で働く彼らにある。

「そもそも、拠点を移したのはパン職人の創作のためです」という、ドレステーブル代表取締役社長、丸岡武司さん。門前仲町から増えた店舗数は国内26店舗、海外1店舗。現場ではSNSで即時的に流布される口コミに一喜一憂しながら、人気のパンは同じ生地をひたすら仕込み続け、スタッフのケアや相談に明け暮れる。そして、懸命に働いてもマスマーケットを主流とするパンの単価は、どこまでも「質」と「安さ」を求められる。

この課題を解決するために、丸岡さんが出した結論が、パンをこれまで以上においしくすることだった。「こちらから常に新しいものを提案して、食べてみたいと思えるパンができれば、価格は関係なくなると思ったんです。そして、パンをおいしくするために必要なのは時間です。失敗する数、チャレンジする数です」

職人が新しいパンに挑戦でき、失敗や試行錯誤を重ねられる環境を整え、「おいしさ」を徹底追求することで、目の前の口コミや価格競争に巻き込まれず、新しく進化したパンを生み出す。それが製造拠点の地方移転というわけだ。

そのためにオペレーション負荷から完全に切り離され、パンを作る意欲が湧いてくるような、自然優位の環境を探した。「集客の不安はなかったんですか」と池田さんが尋ねると、「門前仲町の店舗も人通りの少ない一角でしたから」と丸岡さん。会社としてメジャーから勝負するより、マイナーからのし上がる方を選びたかった。「人がいない場所に人を呼べる力がないと、勝負はできません」

「水」が生み出すパンのイノベーション

今年、商品開発に携わる主要メンバーがこちらに移り住んだ。立ち上げ時から勤める古俣直子さんを筆頭に、料理経験をもつ惣菜パン担当、菓子パン担当など、特技を組み合わせてチームで開発を担う。各店舗へレシピの落とし込みを行うメンバーもいて、彼らはラボでパンが完成するタイミングで店舗とを行き来しながら現場指導と調整にあたり、全国展開を進めていく。

南八ヶ岳を拠点に選んだもう一つの理由に「水」がある。ドレステーブルが輸入食材を扱う「ハイ食材室」そしてパンを巡る食材を取り扱う中で着目したのが、食品に含まれる水の役割だった。

「例えば、優れた品質の米を地元の湧き水で炊き上げると、本来のおいしさを最大限に引き出せます。どんな優れたコーヒー豆も水が悪ければ台無しです。パンも同じではと考えました」

この地は「八ヶ岳南麓高原湧水群」という日本有数の名水エリア。八ヶ岳や南アルプスの雪解け水や雨が長い年月をかけて地下へと浸透し、火山性地層によって自然ろ過された湧水・地下水が豊富にある。

ラボでは主に水源からくみ上げた低〜中硬度の地元の水を20Lのオリジナルのペットボトル入りで備え、生地ごとのpH値やミネラル成分が発酵や味わいにどう影響するかを分析。さらに地元の水にとどまらず、全国各地の天然水も取り寄せて製造に活用し、パン生地と水の関係性を多角的に検証していく。

南八ヶ岳からはすでに魅力的なパンが次々に誕生している。古俣さんは東京では余裕がなくて手が出せなかったレーズンから起こした自家製発酵種に着手。酵母はレモンを丸ごと入れてレモン酵母に展開し、生地の仕上げに加えて風味付けに使っている。粉を足さずにあえて液状でつなぐことで、ハード系のパンに発酵由来のクリアな酸味を加えている。

惣菜パンを担当する小島正義さんの日課は、道の駅を巡ることだ。南八ヶ岳では、寒暖差を生かした高原野菜やトウモロコシ、ズッキーニなど冷涼地特有の農作物が豊富で、酪農も盛んなため、新鮮な乳製品が手に入る。都内に勤めていた頃は「空が見たい」が口癖だったが、今では出勤前に道の駅の野菜コーナーをチェック。”推し”の生産者名のラベルを見つけては心躍らせ、見慣れない野菜も積極的に手を伸ばす。元フランス料理人として培った、食材への熱いまなざしは今も健在だ。

小島さんがここで生みだした「八ヶ岳とうもろこしの自家製マヨコーン」(8〜9月中旬限定)は、福岡・博多天神地下街のカフェでこの夏一番の売れ行きになった。フレッシュなシャキシャキの焼きトウモロコシに、卵を通常の3倍の量加えたクリーミィで穏やかな酸味の自家製のマヨネーズ、そしてほの甘く驚くほど歯切れのよい丸パン。具とパンの輪郭の立った美しいコントラストは、想像する“コーンパン”とは全く別物だと、誰もが気づく。

すべてのパンに、「乳酸菌」と「アロマ」を!

パン生地の多くには「乳酸菌」と呼ぶルヴァン種を加えているが、専用の機械で環境によってぶれやすい発酵の香りと味わいをコントロールしている。粉と水とスターター(元種)を入れて約30℃で10〜23時間、その後4~5℃で保存。ツンとした酸味がなく、角のない丸みのある酸味と旨味を醸している。

手動管理されるルヴァン種とは異なり、機械制御で乳酸菌が好む環境を自動的に整え、安定した糖と酸を生み出していることから「乳酸菌」と呼んでいる。

もう一つ力を入れているのが「アロマ」と呼ばれる製法だ。アロマとは、主にライ麦を水とモルトで糖化させて甘さと香りを引き出すドイツのアロマシュトゥック製法に基づくもの。トリュフベーカリーではドイツから輸入した加熱保温装置を導入し、粉と水を合わせて65℃で10時間保温してできたものを生地に混ぜる。ハード系、菓子パンほか、すべての生地に用い、穀物由来の穏やかで余韻の長い甘味と旨味を加えている。

古俣さんは、「生地や具の個性、目的にあわせて異なる粉でアロマを設計してます。例えばシリアルパンにはひまわりやカボチャの種、ライ麦を合わせた専用のアロマを加えて。今後さらに研究していくつもりです」と語る。

10月に発売予定の白トリュフの塩パン生地には、愛知「ローカルミリング」(詳細は池田さんの連載第2、3回参照)の挽きたての粉を使えるよう試作を進めている。

日本ベーカリーのグローバル化への道筋

強い印象を残したのは、8月にお披露目された「TRUFFLE SALT DONUT(トリュフ ソルト ドーナツ)」だ。薄めで歯切れのよい生地は、ほどよい酸が心地よいマスカルポーネ入りのクリームと咀嚼するごとに見事に同じタイミングでほどけていく。まさに飲めるドーナッツ。真夏でもすがすがしく喉を通る快感。

「ドーナツ生地を噛んだときに、もっちりした生地だと中のクリームがはじかれてしまうでしょう?」と丸岡さん。生地は微量のイーストとルヴァン種で約18~20時間発酵。小麦のタンパク質が分解されてどこまでも口どけのよい仕上がりに。たっぷり詰めたマスカルポーネベース、練乳入りの生クリームは、ほどよい甘さと酸味と、そこにブルターニュの塩、フルール・ド・セルを利かせ、イタリア産の白トリュフを品よく香らせている。

レシピ開発において追求するのは、口に入れて噛んで飲み込み終えるまでの“トータルなおいしさ”だ。現在のテーマは「もっちり」ではなく、「歯切れ」と「口溶け」だという 。

「もともとサワードウを作りたくてベーカリーを始めましたが、今やヨーロッパでも、噛みしめるような硬いパンは減っています。冷蔵庫のなかった時代には、塩漬けの具材と合わせるために酸味の強いパンが求められました。しかし、冷蔵技術が普及し、新鮮な具材を楽しむ現代人にとっては、酸味が穏やかでやわらかいパンの方が自然に受け入れられるのです」と丸岡さん。

実際、フランスやイタリアでも日本の甘くやわらかなパンは着実に受け入れられている。ほのかな甘味とやわらかさを軸にしつつ、個々のパンが持つべき味わいへ、どこまで仕上げていけるか。この技術は、日本のベーカリーが世界で勝負するための大きな鍵になりそうだ。

現在、海外展開は香港の1店舗のみだが、台北、シンガポール、タイへの進出も控えている。2026年には羽田に大規模なパン工場を建設し、過疎化と人手不足が深刻化する地方のホテルや海外市場への冷凍パン供給にも参入を予定している。

「海外で人気の日本ブランドは、まだ低価格のものが目立ちます。いずれは『ジョエル・ロブション』ような、質の高い高付加価値のグローバルなベーカリーブランドまで育てたい」と丸岡さん。

丸岡さんが南八ヶ岳に拠点を決めたのは、清里高原で自然と共生する観光エリア「萌木の村」を営む、舩木上次(じょうじ)さんの言葉がきっかけだった。「八ヶ岳はもう町としては終わっていて人も来ない。上の方からどんどん店が潰れていって、次は自分の番かと思っている。だが、人は来ないけど、八ヶ岳には自然の花が咲く」

人が踏み込まないからこそ、自然の植物、本当の天然の花が咲く。そんな素晴らしい土地で地域資源を生かすことができれば、これまで以上に新しく豊かなパンが生まれるのではないか、と考えた。

日本のパン職人のレベルは世界的に高い。「産地や製法は一定の水準まで達していると思います。その先をどうするか。これから日本のベーカリーは変わっていくでしょう」。

南八ヶ岳という土地を味方にした新しいパンのストーリーは、まだ始まったばかり。パン職人を地方から世界へ。日本のベーカリーは、確実に次のステージへと向かっている。

◎TruffleBAKERY 南八ヶ岳

山梨県北杜市大泉町西井出字石堂8240-6278

ベーカリー:金曜~日曜 8:00-17:00

カフェ:月曜、木曜~日曜 8:00-17:00

Instagram:@trufflebakery_yatsugatake

関連リンク