自然界の生命をシェフへ届ける。

神奈川「さかな人」長谷川大樹さん

2022.06.16

text by Sawako Kimijima / photographs by Ayumi Okubo

連載:新・大地からの声

【若き生産者の声から食を考える】

星付きレストラン、割烹、居酒屋、海外のすし店まで、ジャンルを問わず国内外の人気店に魚を卸す「さかな人」の長谷川大樹さん。神奈川県三浦半島を舞台に、午前中は港で魚を買い付け、午後は山で野草や山菜の採集に没頭します。自然と対峙し、海山と料理人をつなぐ日々。シェフたちが長谷川さんに信頼を寄せるのは、料理人のキャリアを重ねるほどに自然への畏敬の念が増すからでしょう。

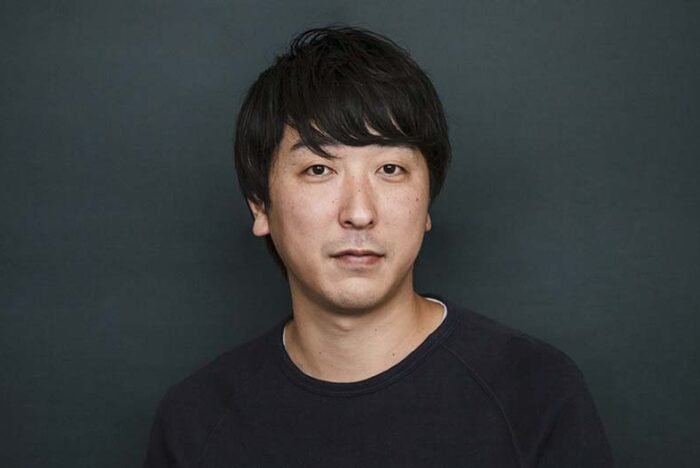

長谷川大樹(はせがわ・ひろき)

1976年、東京都東村山市出身。子供の頃から自然と親しむ。大学時代には1年間休学して、素潜り漁の達人として知られた口永良部島(くちのえらぶじま)の渡邉一美氏に師事。海中で魚の急所を狙って一発で仕留め、その場で神経締めをする海中神経締めを体得。卒業後、広告会社勤務を経て、魚の仲買いに。神奈川県横須賀市の長井漁港を拠点として、現在約300軒の飲食店に卸す。中国料理「茶禅華」、フレンチ「シンシア」、イタリアン「FARO」、日本料理「てのしま」など、ジャンルは様々。山菜やキノコなど山の恵みにも精通する。

問1.どんな農林漁業を営んでいますか?

素材の長所を見出し、正当に価値付けする。

「魚に貴賤はない」がモットーです。海の中ではどんな魚も生きものとしてみな等しい価値を持つ。値段の差は人間の都合にすぎません。最近よくメディアが使う「未利用魚」という言葉も人間都合の言い方だから好きじゃない。「利用」「未利用」という区別やスタンスは、本来等価で存在する生命に対して手前勝手な見方に感じられます。

自然界で生きる動植物の生命力や美しさに惹かれて、この仕事をしています。だから、養殖も冷凍も扱いません。

活魚と鮮魚しか扱わないということは、自然に従うということでもあります。その日になってみなければ、何が水揚げされるかはわからない。シェフたちから「明日、こんな魚が欲しい」と言われても確約できない。ましてや「フェアのために同じ魚を1週間揃えてほしい」なんて要望には応えようがないのです。もちろん潮回りや風速を見て予測はするし、できる努力はします。とはいえ、蓋を開けてみなければわからないのがこの仕事。魚は捕れたら買う、山菜は生えたら食べる。そのやり方を貫いています。

入札に先駆けて魚を見て回る。長井漁港は相模湾で揚がる魚の流通拠点。活魚のための設備も充実している。

生きた魚が湛える色、張り、艶に目を奪われる。「重視するのは、生命力」と長谷川さん。

仲買いを始めた当初から心がけてきたのが、「高く買う」ことでした。長井漁港の場合、定置網、刺網、釣ものによる活魚と鮮魚、計6分類ごとに入札という仕組みで、未利用魚と呼ばれる他の市場では捨てられている魚たちでも活魚での水揚げが多いのが特徴。それらの大半を、他産地で水揚げされる相場や豊洲の中央市場では考えられないような高値を付けて僕が買ってきました。たくさん捕れれば値が下がる、需要が高まると値が上がる。漁師の仕事の質とは関係のない値付け――経済原理から言えば当たり前かもしれないけれど――に疑問を感じていたからです。

市場価値の高くない魚にもきちんと値付けをしたい。たとえば、マルアジ。血合いが多くて酸化が早いから、流通に乗りにくくて、安魚として扱われてきた。でも、味はマアジにも劣らない。いつのまにか出来上がってしまった世間の固定観念に囚われずに魚の長所を見出し、正当に価値付けしたいと思っています。

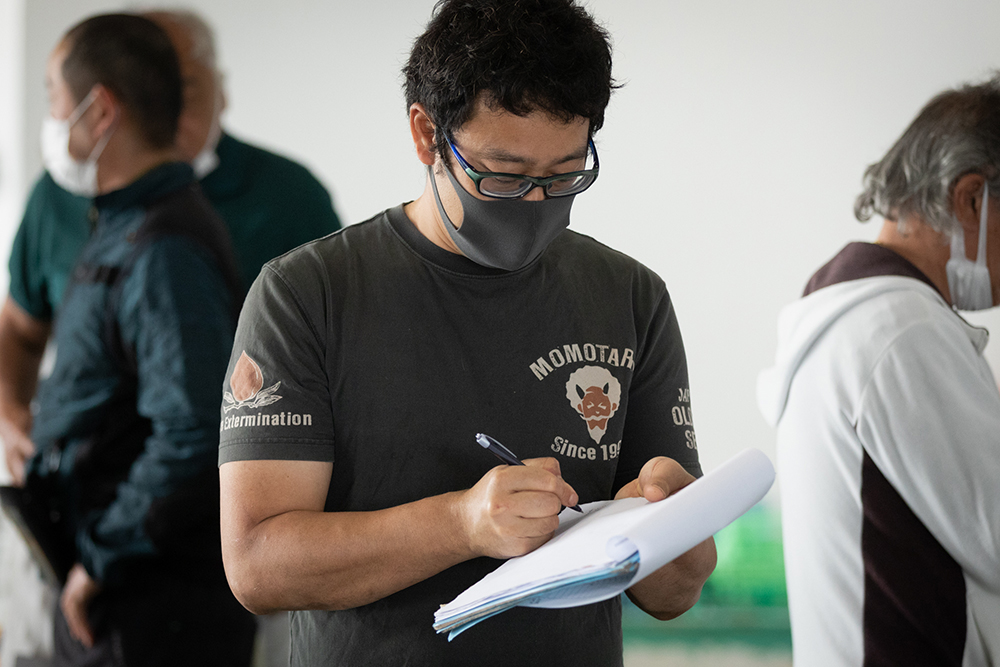

入札作業。誰よりも高く買ってきた自負がある。それは漁師に対するリスペクトの表れでもある。

ヒメジの珍しい種が揚がっていた。図鑑とネットで調べる。「ミナベヒメジじゃないか?」

価値を上げようと思えばこそ、買った後の処置に入念な手間をかけます。脳締め、血抜き、神経締めをして、内臓を取り出し、脱水シートにくるんでビニール袋に入れ、保冷梱包して発送する。魚の状態を見ながら素早く行なうことが大切ですし、作業中の水温も重要です。梱包内部の温度を何℃で保つかも、店に到着した時の魚の状態を左右します。

魚に本来備わっているおいしさを、いかにマイナスせずに店に届けるか。それが僕のミッション。さらにおいしくするのが料理人の役割ですね。

脳締めによって身体の動きを止める。その後、ワイヤーを使って神経締めを行なう。

こんな小さな魚にも神経締めを施す。手つきに愛が溢れている。

アオリイカ。下が透けて見える。この状態を維持したまま料理人の手に渡るよう最善を尽くす。

魚は死後、体温が上がる。内臓が付いたままでは匂いや傷みの原因になるため、内臓を取り出し、適温に冷やして配送。

アオリイカは部位ごとに分け、脱水シートにくるみビニール袋に入れて保冷して送り出す。

この日、長谷川さんが魚を卸すシンガポール「鮨 あし乃」の芦野拓さんが訪れていた。漁師さんと記念撮影。

山菜に関しても同様です。

5月は野生のタケノコのシーズンで、孟宗竹(もうそうちく)、真竹、淡竹、虎山竹(ごさんちく)などを収穫することができますが、掘り起こした後の手当てを僕は「タケノコの活け締め」と呼んでいます。掘り出してもタケノコの生命活動は続いていて、アクが発生する。それを止めるために、掘り起こしたら速攻で皮を剥いて冷やします。

真竹の成長は早く、ほんの数時間で10~20cmは伸びる。今日採りそびれたら、明日はもう食べ頃を逃しています。おいしさのタイミングは待ってくれない。自然が人間に合わせることはないのだから、僕たちが自然に必死で付いていかなければならないのです。

野生のマダケ。食べ頃を逃さないため、山をこまめにチェック。夜中に掘りに行くことも。

根の部分を齧ってみると、まるで梨のような甘さ!

問2.どんな暮らし方をしていますか?

天然魚、山菜、ジビエを食べています。

子供の頃から自然が好きで、親がよくサバイバルキャンプに連れて行ってくれました。ある時、カモシカが断崖に立ってこちらを見ているという体験をしたことがあります。完全に目が合っていた。僕が見ているのを意識している。崖を下りて行く姿に野生のプライドを感じました。そんな生きものの美しさに魅了されてしまったんです。

僕にとっては、海も山も、仕事というより夏休みに昆虫採集に行くような感覚です。誤解を恐れずに言えば、365日全力で遊んでいる。

早朝から港へ行って魚を買い付けたら、適切な処置を施して発送の手配をする。それを終えたら、ほぼ毎日山へ。春には、ヨブスマソウ、アシタバ、セリ、ミツバ、シオデ、ワラビ、アラゲキクラゲ、ハリギリ、タラノキ、ウド、ミョウガタケ、ニラ、クレソン、タケノコ、イチゴ・・・、山菜もキノコなどの菌類も春夏秋冬それぞれの様相を見せる。毎日山に入ることで、その年その時の気候や自然を把握し、これからやって来る季節の植物の生育予想をするのです。

道なき道を突き進む。「地形と植生で把握しているから、ライトがなくても帰れる」と長谷川さん。

倒木を見つけると、場所、樹種、土壌、環境、今すでに付いている菌類、その木を好みそうな菌類を発生予測しながら記憶しておく。「ある一定の時間を経過するとキクラゲやキノコなどが生えてきます。キクラゲは木を食べて分解して土に返してくれる」

野生のセリとミツバ。「ちょっとした好奇心と知識があれば、人生が豊かになる。知らなきゃ、もったいない」

僕の食生活は主に、自分で買い付けた魚、自分で採取した山菜、各地の知り合いから買うジビエで成り立っています。ジビエは、たとえばイノシシを一頭買いして、顧客と分け合うんです。ジビエのほうが食べた後の身体がラクで、山菜とジビエばかり食べていると、普通の食材が平坦な味に感じられて物足りない(笑)。

真竹とセリ、ミツバ、アラゲキクラゲのガパオライス、セリとイサキのつみれの水炊き、虎山竹とゴボウとセリ葉の炊き込みご飯、アシタバ、ミツバ、セリと比内地鶏の炒めものなど、自分で料理します。魚も山菜もそれぞれの性質や味わい、活かし方を体感的に把握して、料理人から「これ、どうやって食べるの?」と聞かれたら、アドバイスするんです。

問3.これからの食のあり方について思うこと。

自然の営み、自然の力を信じています。

僕が仲買いになってからの顕著な変化は、相模湾のシラスの激減でしょう。以前の相模湾には、魚を捕ると口からシラスを吐くくらい、シラスがいたと言われます。いまやそんなことは起きない。原因は捕り過ぎです。シラスの人気が高まり、売れるに任せて捕ったツケと言っていい。シラスは、マイワシ、キビナゴ、ウルメイワシ、カタクチイワシなどの幼魚ですが、これらをカツオやマグロが捕食します。つまり、シラスの激減は、カツオやマグロの減少につながるわけです。

藻場の減少も問題です。藻場を形成していたアカモクがヘルシー食材として注目を集め、過度に採取されるようになった。魚の幼稚園とも言われる藻場の減少は、魚が守られ養われる場がなくなることを意味します。

逆に、10年前であれば棲息域が伊豆七島以南で、1カ月に一度網にかかるかどうかと言われていたアカハタやオオモンハタが今、毎日捕れるようになった。温暖化を意識せざるを得ません。

地球誕生以来の壮大な歴史を考えたら環境は変化するものだと思うし、シードバンク(埋土種子)のような、潜在的な種の保存や再生能力といった自然の力を信じています。ただ、シラスの激減は人間の経済優先の欲望が引き起こしている。漁獲制限してシラスの値段を上げるなどの策をとったほうがいい。

山を見ていても、動物は食べ尽くさないですよ。クマの取り分、リスの取り分、人間の取り分、みんなで分け合っています。

外来種にも思うところがあって、最近は外来種というだけで風当たりが強いけれど、大金鶏菊(おおきんけいぎく)などすばらしいお茶になる植物だってある。単なる駆除ではなく、もっと活用できるように探求すべきでしょう。生態系を守ることは大事、でも、外来種に冷たい目が向けられるのは、まるで移民を迫害しているようにも感じられて、僕は居心地が悪い。

山との付き合いはロングスパン。倒れる、枯れる、芽吹く、すべての営みを見続ける。

適量の収穫が間引きの役割を果たすのか、竹が密生しすぎず、土がふかふか。

京都のタケノコ生産者から野生のタケノコを見たいと言われて案内した時、「どうしたら、このような土壌になるのか? 何をしているのか?」と聞かれました。何もしていません。まったくの自然のまま。地面に落ちた笹の葉が積み重なって、次第に朽ちていって、ふかふかになっているだけ。自然がみんなやってくれる・・・。

人間が手を加えるって、どういうことだろう、どういう意味があるのだろう、と考えながら、僕は今日も山に入ります。

シリーズ「新・大地からの声」

新型コロナウイルスの感染拡大は、「食のつながり」の大切さを浮き彫りにし、「食とは生命の循環である」ことを強く訴えました。

では、私たちはどんな「生命の輪」を、「食のつながり」を築いていくべきなのか?

一人ひとりが自分自身の頭で考えていくために、「生命の循環の源」に立つ生産者の声に耳を傾けよう。そんな思いで、2020年5月、スタートさせたのが「大地からの声 新型コロナウイルスが教えようとしていること。」です。

自然と対峙する人々の語りは示唆に富み、哲学者の言葉にも通ずる深遠さがありました。

コロナ禍が新たな局面へ転じようとしている今、もう少し幅広く「私たちの食はどうあるべきか?」を共に考えていくシリーズにしたい。そこで「新・大地からの声」としてリニューアルを図り、若き生産者たちの生き方・考え方をフィーチャーしていきます。

<3つの質問を投げかけています>

問1 どんな農林漁業を営んでいますか?

問2 どんな暮らし方をしていますか?

問3 これからの食のあり方について思うこと。