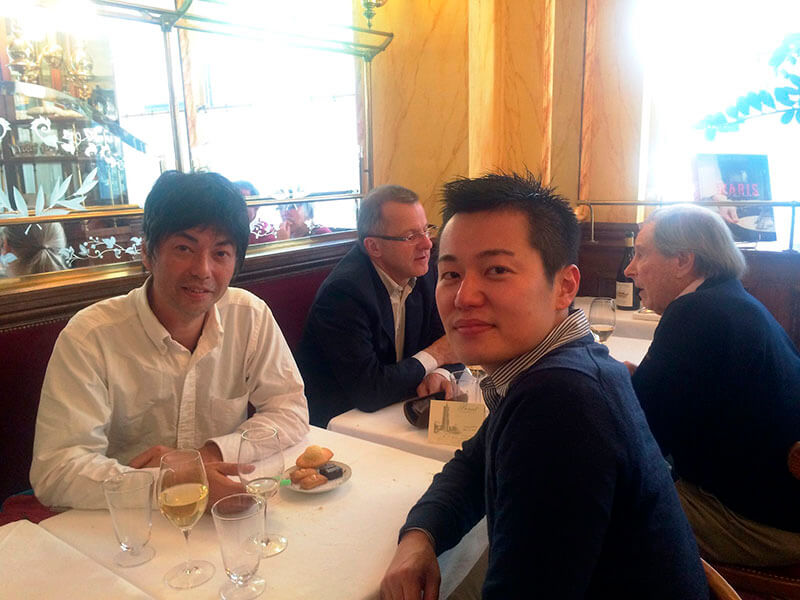

uguisu、紺野 真さん。

関根拓さん連載 「食を旅する」第6回

2017.06.21

連載:関根拓さん連載

12年前の5月、たまたまこの店の近所に移り住んだ。

僕はこの店に出会うことで自分の人生が変わったと言っても過言ではないだろう。

その店の名前は「uguisu」という。

今から12年前の5月、僕はたまたまオープンしたてのこの店の近所に移り住んだ。

夕方になると、煮込まれた豆がココットごと店の外で、冷めて味が染み渡るのを待っている。

日没には裸電球のやさしい灯りがともり、僕はいつも自然に店内へと吸い込まれていくのだった。

古いスナックを改装した店のカウンターの中には、店主の紺野真さんがいた。

僕は、彼や周りのお客さんと会話をするのがとにかく好きで、休日はもちろん、仕事を終えた深夜にも通ったものだ。

アンティークのソファーやシャンデリアや本棚も、店内に流れるBGMも、そのすべてが愛おしく、そこにはいつも文化の香りのする微熱をまとった時間が流れていた。

紺野さんはカルフォルニアの大学を卒業し、カフェで働きながら20代後半までを現地で過ごした。

帰国後は、フランス料理店でサービスをしながらワインを学び、36歳で「uguisu」をオープンする。

当時、彼にはまったくお金がなく、「uguisu」は250万円の超低予算で作られたというのは今では有名な話だ。

彼が長年温めてきたお店の具体的なイメージは、お金の制約も相まって、とてもオリジナルな空間になった。

世田谷で昭和の匂いのする狭いスナックに、70年代アメリカの古き良きアンティークが少し窮屈に置かれている。

古い本棚に並べられた本たちの中にひと昔前のヌーベル・キュイジーヌの古書を見つけては、つい手を伸ばしてしまう。

店の大きさに釣り合わない大きなスピーカーからは、メタリカの後にモダンジャズが流れている。

そう、この店にはただ一つの「いわゆる」もない。

僕らはそれをロックンロールと呼ぶのだと思う。

僕は彼の料理も大好きだった。

フライパンで焼いたジャガイモと生温かい鯖のマリネ。オリーブ風味の五穀米を詰めた鶏モモ肉のロースト。

独学と見よう見まねで学んだ彼の料理には、「この空間でこんなものをみんなに食べさせてあげたい」が詰まっていた。

料理人としてのエゴも、流行りの料理というコンテクストも、彼にはどうでもよかった。

あくまで自分のできる範囲で、でも一生懸命。

「uguisu」はレストランやカフェというより、彼のリビングルームそのものだった。

時々早い時間に注文をすると、「ちょっと待ってて」と言って、裏口からしばらくどこかへ行ってしまう。

そして20~30分後に、息を切らせながら、大きなスーパーの袋をぶら下げて戻ってくる。

毎日朝方まで一人で片付けをしているのだから、買い物が間に合わないのも理解できた。

ただ一つ困ってしまうのが、その間にお客さんがわっと押し寄せた時。

特に初めて来るお客さんには、店主がいないのにオープンしているお店というのもなかなか変わったコンセプトだったと思う。

僕がお客さんを席に案内したこともあった。

今となっては、「ちょっと買い出しに行ってくるから、店番よろしく」くらい先に言ってくれたら、もう少し戸惑わずに済んだのかなとも思う。

開店当初から漂っていたその店の微熱は、間もなくすると、あっという間に本物の熱へと変わっていった。

夜の早い時間は都内で仕事を終えた会社帰りの人間が、深夜を過ぎるとお腹を空かせた料理人たちが、彼の料理とワイン目当てに集まってきた。

忙しい晩は、ワインをオーダーしても洗われたグラスがなく、流しに山積みにされた皿を見かねたお客の誰かが洗いに入る。

彼には伝票をつける暇だってないから、お会計も自己申告制。

「今日、白ワイン何杯だっけ?」

「2杯」

「でも、お皿洗ってくれたから、それはサービス」

なんて会話、あまりお目にかかるもんではないと思う。

それでもそんなことを気にしているお客はただの一人もいなかった。

とにかくそんな居心地のいい空間を、勇気を持って一人で切り盛りしてくれていた紺野さんにみんな感謝していたから。

初期の「uguisu」は、一般的にアリかナシかと言ったら、ナシかもしれない。

ただ、非常な熱を持った、人をドキドキさせることに一生懸命な“ナシ”を、僕らはロックンロールと呼ぶのだと思う。

それはちょうど紺野さんが自然派ワインをロックンロールに例えるように。

彼にとって、自然派ワインはスタイルではなくてアティテュードであり、自由だ。

ロックンロールな「uguisu」で自然派ワインというのは必然的な偶然だったのかもしれない。

そして僕らは夢中になって、その新しい自由の味を楽しんでいた。

毎年、僕のパリのアパートでアップデート。

「uguisu」が開店して2年が経った頃、僕はフランスへ渡った。

自分の一番好きなお店とその店主に会えないことを寂しく思いながら。

その間、パリの日本書籍専門店で彼の記事を見つけることがどんどん増えていった。

今までフランス料理のシェフたちの独壇場だった雑誌で、彼がコックコートも着ずにマイペースに自分の料理を紹介している。

ナチュラルワインの特集では必ず彼がテイスティングをしている。

東京で彼のロックンロールは完全に一つの文化へと昇華しようとしていた。

「uguisu」はその後、従業員というよりも仲間を増やしていった。

彼に共感する人たちがますます増えていったおかげで、やっと真さんにも少しの時間ができるようになった。

最近はちゃんとお会計もつけているらしいし、僕が通っていた当時一緒にお客の一人だった原川慎一郎君(BEARD店主)にキッチンを任せているらしい。

僕と真さんはそんなアップデートを、毎年、僕のパリのアパートでするようになっていた。

彼は少し余裕のできた時間を使って、僕の家を拠点にしながら、フランス中のナチュラルワインの生産者に会いに行った。

地方に行っては持ち帰ってくるボトルと生産者とのみやげ話で毎晩のように盛り上がった。

週末はレストランに行って、新しく学んだ料理の話をたっぷりしたり、市場へ行ってジビエを買って一緒に料理した。

僕らの熱は、「uguisu」を彼がオープンした時と何も変わらないまま。変わっていたのは場所と時間だけだった。

昔と変わらないマイペースな努力を想像すると胸が熱くなった。

ある年、彼はパリの有名店「Spring」で1週間のスタージュをした。

毎晩、僕にとってはもう当たり前になってしまったフランスのすごく切りにくいサランラップの話や、作り込み過ぎない新しいフレッシュなフランス料理の話を真剣にした。

それでもとうに40歳を過ぎ、フランスで一度も働いたことのない彼にとって、勝手のわからなさも相まって、その店での過酷さは彼のやる気を上回るものがあるようだった。

スタージュの最終日、僕は家で彼の帰りを待っていた。

帰宅したのは午前2時頃だっただろうか。

彼は時間も忘れて、家に着くなり、その晩に起きた出来事を興奮気味に語り始めた。

最終日の営業終了間際、シェフからものすごい形相で、担当だった前菜用の生ハムのスライスが足りないと怒鳴られた。

その日の予約分間違いなく準備してダブルチェックもしたはずなのに。

あまりの形相なので、急いで地下に降りて、再びスライスした生ハムを持って上のキッチンへ駆け戻る。

すると、シェフが何事もなかったかのように、ウィンクしながら彼の前に料理と一杯のワインを差し出した。

それは一週間ろくに休憩も取ることなく、一生懸命やった真さんへのシェフとキッチンの仲間からのささやかなお礼だったのだ。

僕は正直、彼が「Spring」でスタージュをすると聞いて少し不安だった。

フランス語もままならない彼が、この厳しいキッチンでどう対応するのか心配だった。

しかし、それは杞憂に過ぎなかった。

情熱に国境がないことを再確認し、彼の昔と変わらないマイペースな努力を想像すると胸が熱くなった。

その頃、ちょうど僕も自分の店を出すことを考え始めていた。

うまくいくかどうかわからないけど、時には素直に人の手を借りてでも一所懸命やってみようと思った。

僕らは翌日、いつもより少しだけ胸を張ってビストロにランチを食べに行った。

関根 拓(せきね・たく)

1980年神奈川県生まれ。大学在学中、イタリア短期留学をきっかけとして料理に目覚め、料理人を志す。大学卒業後、仏語と英語習得のためカナダに留学。帰国後、「プティバトー」を経て、「ベージュ アラン・デュカス 東京」に立ち上げから3年半勤務。渡仏後はパリ「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」で腕を磨き、二ツ星「エレーヌ・ダローズ」ではスーシェフを務める。その後、パリのビストロ、アメリカをはじめとする各国での経験の後、2014年パリ12区に「デルス」をオープン。世界的料理イベント「Omnivore 2015」で最優秀賞、また、グルメガイド『Fooding』では2016年のベストレストランに選ばれた。2019年春、パリ19区にアジア食堂「Cheval d’Or」をオープン。

https://www.dersouparis.com/

https://chevaldorparis.com/