「神山まるごと高専」5年間全寮制の学生たちの給食に密着!

「究極の給食パンを求めて」最終回

2023.08.31

text by Sawako Kimijima / photographs by Masataka Namazu

連載:究極の給食パンを求めて。

「神山まるごと高専」に熱い視線が注がれている。テクノロジー×デザインの力を持った起業家を育成する、これまでにない新しい学校。「モノをつくる力で、コトを起こす人」を育てるがモットーだ。高齢化率5割を越える人口約5000人の徳島県神山町に、今年4月開校した。セコム、ソニーグループ、ソフトバンクといった名立たる企業からの拠出や寄付100億円を原資とする基金により学費が無償化されるなど、様々な先進性に富む。5年間全寮制という学生たちの食生活もまた注目の的。「フードハブ・プロジェクト」「MONOSUS社食研」「NPOまちの食農教育」の3者が担う画期的な給食のバックヤードをお伝えしよう。

目次

神山まるごと高専

19年ぶりという新設の高専で、企業版ふるさと納税などを用いて設立された。1学年約40人(初年度は44人が入学)の少人数教育で、現役の起業家を招くなど起業家精神の養成を重視したカリキュラムが組まれている。校歌の作曲者は坂本龍一。

株式会社フードハブ・プロジェクト

「地産地食」を合言葉に、農業を主軸として食堂「かま屋」や「かまパン&ストア」を営み、地元の食材で加工品の開発を手掛ける。事業を通して、中山間地域特有の社会課題の解決に取り組む。

MONOSUS社食研

フードハブ・プロジェクトの親会社である「モノサス」が2020年に立ち上げた。「Good Food, Good Job! 良い職は、良い食から」を合言葉に、社食と学校給食の改革を推進中。

NPO法人まちの食農教育

地域での農体験と学校給食をつなげ、食を通じて世界を学ぶ「学校食」のプログラムを開発・推進している。フードハブ・プロジェクトの食育部門を前身として2022年に設立。

育ち盛りの胃袋と味覚を預かる重責

中卒なら15歳で入学して20歳までの5年間の1日3食(土日祝を除く)を寮で食べる。と聞けば、寮の食事がどれほど大きな意味を持つか、説明するまでもないだろう。

百聞は一見にしかずというわけで、昼食時と夕食時、寮の1階にある「まるごと食堂」を訪ねた。

昼夜とも2パターンが用意され、その場で食べたいほうを選ぶシステムだ。1パターンは定食、もう1パターンは麺類やカレー、グラタンなどの一品料理で、出遅れると食べたいメニューが終了してしまうこともあるため、食事のスタート時間には学生がずらりと列を作る。

若い食欲は旺盛だ。定食のごはんは当初、小盛り(80g)、普通盛り(160g)、大盛り(250g)の3サイズだった。でも、男子学生の「もっと!」の声に応えて、神山盛り(400g)が誕生。漫画みたいな盛りっぷりに思わず笑いがこみあげる。

若い胃袋と日々向き合うのは、細井恵子さん。フードハブ・プロジェクトの立ち上げからのメンバーで、食堂「かま屋」の初代料理長を務めた経験豊富な料理人である。

「神山盛りは、日本昔ばなしに登場する山盛りごはんをイメージしています(笑)。学生は反応がダイレクトで気持ちがいい。食器を返却口に戻す際に、何かしら感想を言ってくれるんです」と彼らが可愛くて仕方がない様子。味噌汁のだしをしっかり効かせて味噌の量を減らしたら、「今日、なんか味噌汁おいしくて」と気付いてくれる女子学生がいれば、「神山は山間地なのに、魚がおいしいのはなぜ?」と聞いてくる男子もいる。サラダに散らしたキンカンに感動して、「キンカンは他にどういうふうに食べるの?」と聞かれたこともある。「『わらびのピクルスは苦手』と言われれば、それはそれで献立を考えるヒントになる」。若い味覚の鮮烈なリアクションに細井さんのやる気と愛情はかき立てられる一方だ。

畑と食堂が直結。食材リストから始まる献立づくり

「神山まるごと高専」の食事の最大の特徴は、食材調達にある。

学校給食は、多くの場合、栄養教諭が立てた献立をもとに食材調達の手配がなされる。対して、「神山まるごと高専」では食材調達が献立作成に先立つ。食材ありきの献立づくりだ。キャッフレーズは「日本一、地産地食な給食」。

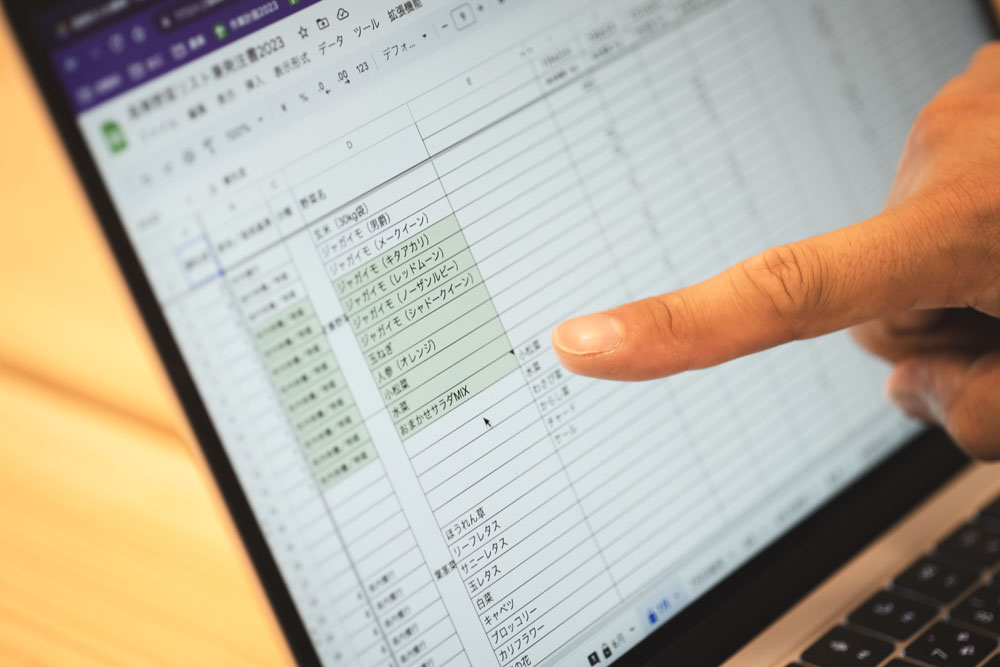

肝となるのが、フードハブ・プロジェクトの共同代表で農業長の白桃(しらもも)薫さんが作成する食材リスト。表組みの縦に野菜の名前が、横に月日が連なり、何月何日にどんな野菜がどのくらいの量を入荷見込みか、記されている。

「地産地食を実現するため、仕入れにあたっては、“町内産>県内産>国産”“有機栽培>減農薬・特別栽培>慣行栽培”という優先順位がある」と白桃さん。その基準に則って割り出す「優先度」が、食材ごとに6段階評価で記されている。神山産の有機栽培なら1、国産の減農薬・特別栽培なら5、といった具合。ちなみに国産の慣行栽培は基準外となる。

このリストを見ながら、細井さんが献立を組み立てるが、献立は事前に高専のチェックを受ける必要があるため、リストの作成は早い時期から進められる。7月の献立であれば、6月1日に食材リストが細井さんの手に渡り、6月10日に細井さんから学校へ献立を提出、というスケジュール。つまり、白桃さんは、神山のどこの畑にどんな野菜が何キロ分くらい栽培されていて、いつ頃収穫を迎えるかを常に把握しているわけである。

「中山間地域の特性として、自宅分しか栽培しない農家も多く、作物が市場に出なかったりする。町内産だけではまかなえず、県内産は徳島青果市場の場外の仲卸に、県外産は有機農産物を扱う業者の“ビオ・マーケット”や小規模農家の作物の取りまとめ役を果たす“坂ノ途中”などに協力してもらっています」

県内に特別栽培で米を育てている農家があると聞けば、会いに行って、卸してもらえないかと相談することもある。「日本一、地産地食な給食」は、畑や田んぼのリアルな実態の上に成立しているのである。

食材リストから献立を考える細井さんに、白桃さんが寄せる信頼は厚い。

「自分の料理ありきで食材を揃えるシェフもいるけれど、細井さんは制約を楽しめるタイプの料理人。冷蔵庫にある食材で料理を作ってと言われてパフォーマンスを発揮できる人」

細井さんにとって、食材ありきの献立づくりはさほど苦ではないらしい。というのも、かま屋時代には毎日「産食率」を割り出していたからだ。「産食率」とはフードハブが独自に生み出した言葉で、料理に使用した全食材に占める町内産食材の比率。2017年3月の開業以来、毎日計測し、WEB上で毎週、テーブル上で毎月公表している。

「食材リストを見ても無意識のうちに町内産に目が行く。ここで採れる食材からメニューを発想する思考回路になっているんです」。とは言え、町内産ですべて揃うわけではない。ジャガイモ、タマネギ、ニンジンといったベーシックな野菜ほど産業化されていて、地元で栽培されなかったりする。そこで、細井さんは「同じ食材ばかり使っている」と思われないように気を付けているという。「夏であれば、トマトとナスばかり、とか」。

もうひとつ、細井さんが最近特に気を遣うのが凝り過ぎないこと。学生たちは基本的に1日3食をここで食べる。家庭料理と同じ意味合いがここの料理には求められる。「茹でただけの枝豆が好評だったりするんですよ」。

その一方、家庭の味が続けば、ジャンクなものを食べたくなるだろうと思うから、時にはハンバーガーを組み込んだり。「ハンバーグじゃなくて、ハンバーガー。時には産食率が落ちても優先すべきことがあると思うんですね」

小麦栽培、製粉、製パン、一気通貫のパン作りを目指す

パン製造責任者・笹川大輔さんは、フードハブがまるごと高専の給食を担うと決まって、給食パンの理想像を追い求め始めた。給食パンに取り組む各地の先輩たちを訪ね、話に耳を傾ける中で、自分が焼くべき給食パン像を探ってきた。

「毎朝食用に食パンを、昼食や夕食には細井さんが立てた献立に従って月に2~3度、納めています。パンの種類は任せられていて、パスタにはフォカッチャ、スープにはチャバタなど、料理との相性を考えて用意しています」と笹川さん。職人が焼いたフォカッチャやチャバタは、給食パンというよりレストランのパンの趣きで、添えた途端に料理の潤いが増す。「パンが付く日は、パン付きメニュ-を選ぶ学生が少なくない」と細井さんは言う。取材日はちょうどパンの日だったが、パンのおかわりを希望する学生が相次いだ。

「正直なところ、今はまだ理想の給食パンが出せているとは言えない」と笹川さんは言う。「栽培から製粉、製パンまで、自分たち自身で手掛けて給食に出せたら、それが僕にとっては究極の給食パン」。

地元の有機栽培米を学校給食で採用するなど、各地で農業と給食が近づきつつあるが、パンに関してはまだまだ食材生産とパン作りの現場が乖離していると笹川さんは感じる。白桃家に代々継がれてきた小麦の栽培に取り組むフードハブにとって、小麦はとりわけ思い入れの深い作物だ。その小麦を給食のパンに生かしたい。小麦栽培から取り組む給食パン作りが、笹川さんにとっての理想なのである。

笹川さんたち「かまパン」チームは今年、自分たちで小麦の栽培に挑み、10aの畑で約200kgを収穫した。この粉でパンを焼いたら、パンを通して学生たちに伝えられることがあるように笹川さんは思う。

食は生きた教材。教育現場でもっと活用できる

「神山まるごと高専」は新しいコンセプトの学校としての考え方や学生たちの様子をnoteで発信しているが、2月27日の投稿「神山まるごと高専、入学試験振り返りレポートを公開」で記されたのは、「正解のない問い」に自分なりの解を出せるかが入試では重視されたということだった。「どこかに絶対的な正解があるという考え方、すなわち『正解探し』の習慣から脱却してもらいたい」と神山まるごと高専事務局長 松坂孝紀氏は語る。

そんな「神山まるごと高専」の校風に寄り添うのが、フードハブ・プロジェクトの食育活動を前身として誕生したNPO法人まちの食農教育であり、代表の樋口明日香さんである。

樋口さんは、食領域における高専と地域のつなぎ役。樋口さんは、事務局長や保健体育教諭、クラス担任と共に地域連携を担う。学生たちの田植えの機会を作ったり、高専スタッフが地域と親しむスタディツアーを企画・運営したり。中山間地域で農家が多い神山において、地元民と移住者を結び付けるのはとどのつまり“農と食”と言っていい。

「食は生きた教材です。生物、歴史、科学、社会、環境、政治・・・食を通して学べることは多く、教育現場にもっと入り込んで展開できるポテンシャルがある」

樋口さんたちは、「学校食」という概念を提唱している。健康な身体と心を作る給食。田植えや稲刈りなどの農体験。大豆の栽培と味噌作りなどを通して先人の知恵や文化を学ぶ食育。それぞれで完結するのではなく、「学校食」として一体的・連続的に扱い、まちぐるみのプログラムとして実践することで豊かな学びとなるとの考え方である。

「自然に依って立つ農と食の世界では、コントロールできない動き、予測できない動きが起こる。子供たちに教室とは異なる心の働き、異なる思考が生まれ、教室とは違う表情をする。自分でできないことを知り、どう対処するかを考える力を養うことにもなります」

フードハブ・プロジェクトは、まるごと高専の正規カリキュラム内の授業を担当する「プログラムパートナー」にも認定された。5年生前期に「食農ワークショップ演習」という授業を担当することになっている。「モノをつくる力で、コトを起こす人」を育てるまるごと高専にとって、食は重要なフィールドであることは間違いない。

授業がシビアさを増し、課題が連日出題されるようになると、学生たちは深夜までデスクに向かう。すると、朝食の摂食率が下がるという。「喉を通りやすいフルーツを仕入れようか」と白桃さんは考え、「余った食パンを冷凍しておいて、後日、フレンチトーストにして出したりします」と細井さんは調理の工夫に余念がない。常に学生たちの様子を見ながら、それぞれの立場で臨機応変に対応する。

「給食とは、全体最適と個人最適の重なりを実現していくこと」と白桃さんは言う。地域社会にとって望ましい農と食のあり方と一人一人の学生にとって望ましい食のあり方が重なり合う仕組みを、神山まるごと高専を舞台として、フードハブ・プロジェクトはつくり上げようとしている。

◎神山まるごと高専

https://kamiyama.ac.jp/

関連リンク