シェフたちのサーキュラーエコノミー 「マドリード・フュージョン 2021」 レポート

2021.06.28

text by Yuki Kobayashi

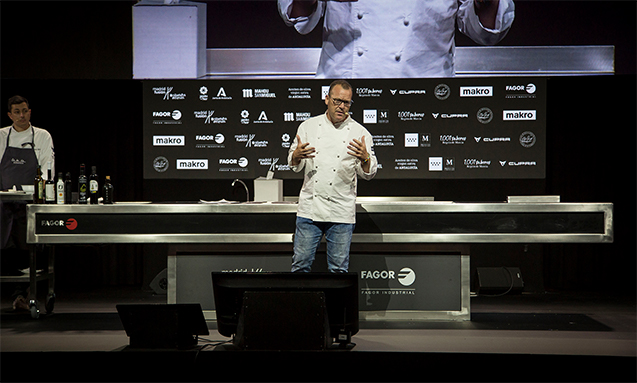

世界の料理界の水先案内役と言える料理学会「マドリード・フュージョン 2021」が、5月31日〜6月2日、リアルとオンラインで開催された。19回目を数える今年、登壇したシェフたちの発表が指し示すのは、コロナ禍を経験したことでより明確になった、これからの食が向かうべき方向性だ。

半袖で参加するマドリードフュージョン(以下MF)は初めてだ。例年1月だったこのイベントを今年は敢えて5月31日〜6月2日と時期をずらし、対面とオンラインでの同時開催となった。スペイン国内で1回以上のワクチン接種率は約4割だが、検温のみで入場が可能。やはり人出は少なく、見本市部分の出展数の激減に胸が痛む。今年は料理技術云々よりも、レストランのコンセプトが深く語られるに違いない。

3日間メイン会場で行われたシェフの発表は34講演。スペイン国外からの参加シェフは例年より少ない。それでもオンラインでシドニー、上海をつなぎ、ロシア、コロンビアなど海外から渡航して参加したシェフもいた。数々の題目で顕著に繰り返されていたのは「Circular 循環」と「sostenibilidad サステナビリティ」という単語だ。食業界からの環境問題への提起をし始めて久しいMFだが、コロナ後に向けた取り組みは、今までにないほどに真剣だ。

POINT1【プラントベースへの移行、生産者との共存】

経営難は大前提なのか、コロナ禍での悲惨な状況を訴えたシェフは意外にも少ない。ロックダウンで膨大な時間を内省に使ったシェフが目立つ。自然への考察はこれまで以上に濃厚だ。コースメニューの品数を減らしたシェフも多かった。虚栄や贅沢から一歩引いて、本当に必要な量や料理を見つめた結果だろう。肉料理を紹介したシェフが極端に少ないのも今年の特徴のひとつだ。

欧州への農作物輸出の一大産地であるスペインのムルシア県のレストラン「Cabaña Buenavista カバーニャ ブエナビスタ」のシェフ、パブロ・ゴンザレスは地元の野菜流通に疑問を持った。隣近所の畑から大都市や欧州へ大量の野菜が運ばれて行くのに、地元で買うのは余り物か都会から戻ってきた野菜だ。

彼は、輸出品目だけでなく、在来種や希少種の野菜を作れるはずだと行政と交渉。「行政はお金をくれと言うと話を聞いてくれませんが、他の話は意外と聞いてくれます」と笑う。県の農産部は、研究所保存の在来種など1500種の種の使用を農家に呼びかけた。パブロはレストランで使う希少種を栽培する農家には、宴会用の大量消費の野菜も発注することを約束する。単に希少種を作れと言っても農家にはリスクが高まるだけだ。栽培品目を増やしても収入が変わらないようなインセンティブが農家には必要だと、シェフは気を配る。

初登場のムルシア県「カバーニャ ブエナビスタ」のパブロ・ゴンザレス。フランクな語り口で、現場の状況をさらに身近に感じさせた。

ハモンの脂の香りと味を染み込ませ、ムルシア自慢のパプリカと豚の脂を塗ったテリーヌ状のメロン。スモークしたフダンソウの茎のエスプーマ、アブラナ科で地元の海岸に生えるオルガやランペテ(ともにハーブ)のソースを添えた。

「責任ある快楽主義、ミニマムの喜び」というタイトルで発表したマジョルカの「Ca na Toneta カ・ナ・トネタ」の女性シェフ、マリア・ソリべジャスも「農家は消費者が買わないからと希少種を作りたがらない。市場に出ないから消費者は存在を知らないという悪循環がある」と訴える。彼女はレストランで使いたい希少種を農家にある一定量栽培してもらい、その品種の市場への売り込みも手伝うことで、農家とのWin-Winな関係を作り出す。

マリアは、マジョルカの在来種で収穫期が極端に短い旬のヒヨコ豆を持参。パチパチと豆をむきながら語り、生のままの甘い小さな粒を会場に振る舞った。

©️Toby Glanville

©️Toby Glanville

「カ・ナ・トネタ」のWebサイトのトップページを飾るのは地元の生産者たち。マリアは店を開く前に島内のオフロードまで走り回り、在来の素材を集めた。生産者との会話が彼女の料理の源泉だ。

POINT2【サステナビリティを監査する】

自家菜園を持つレストランも顕著に増えているが、スペイン、ジローナ県の山奥にある「Les Cols レス・コルス」はこの道30年、筋金入りのサステナビリティレストランだ。ピレネーの麓にあるこのレストランは「旅をしていない素材」を大事にしている。

自家菜園のエコロジー栽培で育てられた野菜。鶏たちは施設内を自由に歩く。動物福祉を考え、環境に自分たちを合わせ、何も壊さない。母フィナと娘マルティナ、2世代シェフの創作は家族のハーモニーそのもの。レストランのあるオロットは人口3万人強の小さな村だが、数年前から地熱、太陽熱、バイオマスを利用したトリジェネレーション発電を始めている経緯もあり、まさにサステナビリティの理想郷である。

シェフのフィナと3人の娘で仕切るレストランは、カタルーニャ伝統のマシア(畑などがある郊外の一軒家)の佇まい。アットホームさと斬新さが混在する唯一無二の空間。

料理は独学だというフィナ(左から2人目)。娘たちはそれぞれバスクキュリナリーセンターやバルセロナ大学でガストロノミーを学んだ。

「El Celler de Can Roca エル・セジェール・デ・カン・ロカ」の循環も徹底している。レストランから出るプラスチックを繊維にして従業員ユニフォームを、業者が置いていく発泡スチロールを加工してスツールを作る。

両者ともに「サステナビリティ監査」に言及していたのも印象的。エネルギー効率やリサイクル率、CO2排出量などをコンサルティング会社に依頼して計測。監査は有料だが、無駄なエネルギー消費を見直し、有機廃棄物や排水の再利用のアドバイスを受けたりと、長い目で見ればレストランにとって有益と言えよう。

スペイン国内のレストランガイドを発行しているエネルギー大手レプソルでは、現在、サステナブルレストランの認証制度を始めており、環境に優しいレストランかどうかもガイドブック掲載の重要な指標になる。

自家菜園、地元の若い漁師グループとの提携、レストラン所有車両をEV車にするなど、カン・ロカのサステナビリティの項目は隅々までに渡る。

リサイクルで目の覚めるようなセンスを見せたのは、モスクワ郊外30kmの集落で営む「Biologie バイオロジー」の女性シェフ、エカテリーナ・アレキーナ。元々絵描きだったという彼女の手にかかると解体家屋の廃材は机に、アンティークのカトラリーも店で輝き出す。料理の面でも無駄を出さない。凍ったジャガイモの皮と発酵乳を合わせることで、パンナコッタのような食感を獲得。これをデザートではなく敢えて塩味でホタテと合わせた一品などを紹介した。

アーティストとして、廃材から発酵(バクテリアの存在)まですべてに強い興味があるというシェフ、エカテリーナ。

自家養殖しているホタテは軽く焼き、粒のままの小麦、フォワグラのエスプーマ、ジャガイモの皮と発酵乳で作り出すパンナコッタのようなテクスチャーのソースとペコリーノチーズを合わせた一品。

POINT3【ビオディナミに身を委ねる】

こうして様々なシェフが、素材も経済も循環させる方法を模索する中、その視点を宇宙にまで移すシェフもいた。奇しくも、今年は3名のシェフがビオディナミ農法に言及している。前世紀にシュタイナーの提唱で始まったこの農法では、月の周期が大事な基本概念のひとつだ。

リオハの「Venta Moncalvillo ベンタ・モンカルビージョ」のシェフ、イグナシオ・エチャプレストの発表は、神秘的だった。

ビオディナミでは、新月、上弦、下弦、満月、それぞれの周期によって植物は違った性質を持つと考えられている。上弦の月では重力エネルギーが天空に向かって働く性質から、植物の地上に出ている部分が最もエネルギーを宿すと考え、実を料理に使う。満月では花を、新月では葉や茎を、下弦では地下に蓄積されるエネルギーを吸った根菜を利用して、4つのメニューを構築。メニューは月の周期ごとに変わる。

イグナシオはリオハの州都ロゴローニョから19kmの距離にある人口50人に満たない集落にレストランを構える。周囲では月周期を尊重した農業も多いという。

満月の周期の一品は、開花で活発になるミツバチの受粉から発想を得た。ローズマリーの香りをつけたアーモンドミルクと蜜蝋で作るチーズ、蜂蜜酒、フレッシュの花粉とズッキーニ。

同じように月周期カレンダーに沿ったメニューを説明したのは、2019年にミシュラン三ツ星とThe World's 50 Best Retaurantsの1位を獲得したフランス、「Mirazur ミラズール」のシェフ、マウロ・コラグレコだ。「見えないものとの対話」と題した講演で、彼はロックダウンの間、自家菜園を観察し続け、メニューを全面的に変えようと決意、ビオディナミに行き着いたと語る。葉、花、実、根と区分された月周期カレンダーを制作して、カレンダーが示す素材に沿ってメニューも、デコレーションも変えてゆく。発表日は「花の日」にあたり、ルリジサの花を用いた料理の他8品を紹介した(トップ画像:バラ、ケイパー、サフラン(めしべ)、バナナの花などが使われた)。青いルリジサ(瑠璃苣)の花とマテ貝のフランの白さのコントラストが美しい料理は、3日間の中でも最も印象深い一品となった。

地中海岸沿い、レストランのあるフランスを越えてイタリアのリグーリアの伝統食材でもあるというルリジサの花。ヨウ素が強く、海の香を彷彿とさせる。丁寧に切ったマテ貝とその汁で作ったフランと合わせる。

POINT4【働き方のサステナビリティ】

この一年余り、オーナーシェフたちは従業員の一時解雇や完全解雇に苦しんできた。大事なチームをいかに守り抜くかも彼らの腕にかかっている。

「カン・ロカ」では、コロナ禍で全従業員対象の心理カウンセリングを実施した。専門家との対話の中で、店の哲学も従業員により深く伝えた。バレンシアの「Ricardo Camarena リカルド・カマレナ」シェフ、リカルド・カマレナはロックダウン後も4日営業3日休のシフトを敢行している。「以前の週6日営業では、休日前の最後の客に『早く帰ってくれ』と思っていた。その気持ちが今はまったくなくなり、一組一組と丁寧な時間が過ごせる」と言う。ミラノの「Trippa トリッパ」のシェフ、ディエゴ・ロッシがコロナで見直したのは地域の素材や伝統料理だけではない。人材という宝を一番大事にしようと、飲食業では不可能に思えた1日8時間労働を断行。「お客様も僕らもみんなハッピーになった」と屈託のない笑顔で語った。

リカルドはコロナの間、偏見や習慣を脱ぎ捨てて、新しい目で素材を見るようになったという。従業員が幸せなら、お客様にそれが伝わると説く。

その日に入手できる素材でメニューを構成することで、自由を獲得したというディエゴ。従業員のべストパフォーマンスのためには休息が重要だと言うと、会場から拍手が湧いた。

コロナ禍で生き残ったシェフたちの戦いは続いている。彼らが見据えるのは、数字でも安易な成功でもない。この地球のエコシステムを死守し、目まぐるしく変わる環境を熟視しながら、毎日食べものを提供するという覚悟だ。幸い、その覚悟を決めているシェフは少なくない。料理を提供するという行為は、これからますます責任の重いミッションになるだろう。そして料理を食べる側もその覚悟を共にし、サステナビリティという概念を咀嚼し、体の一部になるまで消化して理解しなくてはならない、そう思わせる3日間だった。

◎「Madrid Fusión 2021」の録画の視聴はこちらから(登録料50€、英語視聴)

https://www.madridfusion.net/en/perfil/inscripcion

記事で紹介したレストラン(登場順)

◎Cabaña Buenavista (Murcia, Spain)

https://restaurantelacabana.com/

◎Ca na Toneta(Mallorca, Spain)

http://www.canatoneta.com/

◎Les Cols(Girona, Spain)

https://lescols.com/es/restaurante/

◎El Celler de Can Roca(Girona, Spain)

https://cellercanroca.com/

◎Biologie(Moscow, Russia)

http://biologie.ru/

◎Venta Moncalvillo(Rioja, Spain)

https://ventamoncalvillo.com/web/

◎Mirazur(Menton, France)

https://www.mirazur.fr/

◎Ricardo Camarena(Valencia, Spain)

https://ricardcamarena.com

◎Trippa (Milan, Italia)

https://www.trippamilano.it/