世界の料理学会は日本の食をどう伝えているか?「マドリード・フュージョン2025」レポート

2025.03.31

text by Yuki Kobayashi / photographs by Madrid Fusion & Yuki Kobayashi

国際的な料理学会「マドリード・フュージョン(以下MF)」と日本人シェフとの関係は深い。海外がまだ和食に熱い視線を送る前から、日本のトップシェフたちは自身のクリエイションを通して、日本の食の風土・思想・技術を伝え、インパクトを与えてきた。日本の食材や料理がグローバルに浸透した一因として、MFを無視することはできない。では、世界中が和食に目覚めた今、日本人シェフは何を伝えるのか? そして、日本に影響を受けた外国人シェフはどんなプレゼンテーションを見せるのか? 現地ジャーナリストによる今年のMFレポートをご覧いただこう。

目次

- ■世界のトップシェフが送り続ける日本への熱い眼差し

- ■水に哲学を見出し、水を操る技を駆使するスペイン人シェフ

- ■「ポップカルチャー×日本食」で社会を変えていく

- ■炊き加減と炊く過程で味わい分ける日本の米文化

- ■「手を加えるか、加えないか」の見極めこそ料理の美

- ■ロス削減に役立つ魚食の技を伝える多文化シェフ

- ■日本食が海外で日常化した今、どこにターゲットを?

世界のトップシェフが送り続ける日本への熱い眼差し

マドリード・フュージョン(MF)には、日本人シェフが毎年のように招聘されている。招待国として日本がフィーチャーされて伝統料理の発表が連日行われた年もあれば、和牛の輸出解禁時などは行政も参加して和食プロモーションが展開された。登壇した日本人シェフも多彩で、立ち居振舞いだけで会場を圧倒した職人がいる一方、料理人というよりインスタグラマーのようなシェフもいた。

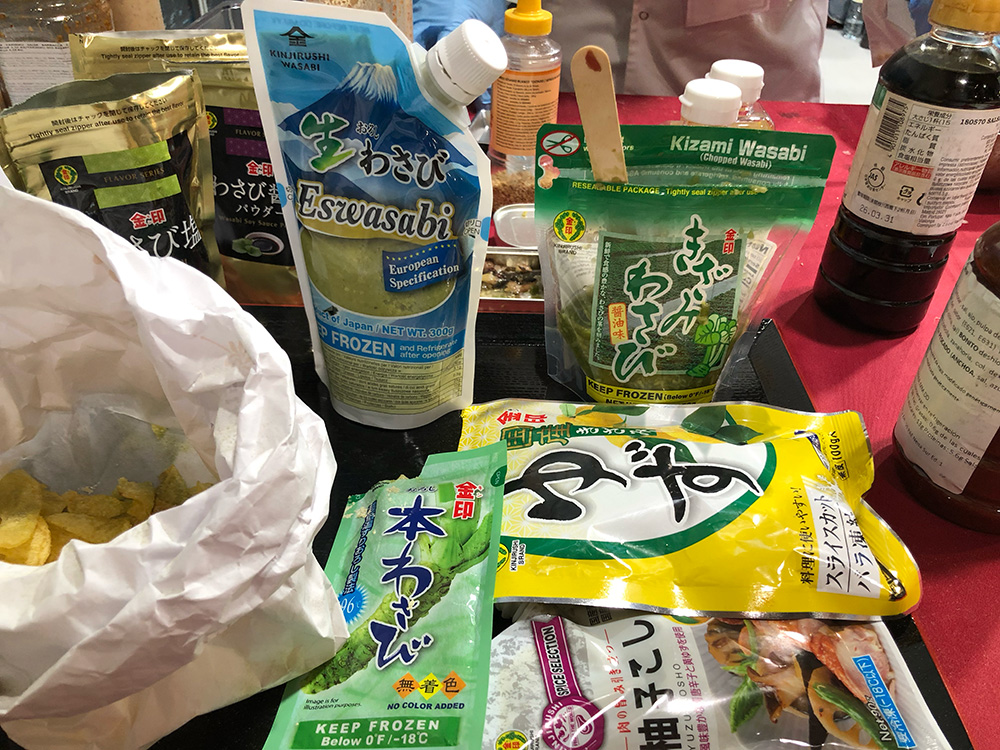

振り返ってみれば、2000年代初頭、海外のトップシェフたちは日本食材に刺激を受け、デモンストレーションでワサビ、ユズ、黒ニンニクなどを使っては話題になったものだ。あれから四半世紀。スペインでは1カ月に1度すしを食べる人が4割いるというデータもあるほど、和食は日常化している。それでもなおMFの発表では毎年、日本料理やその哲学の影響を語るシェフが多いことにも驚く。

ちなみに、MFの今年のテーマは「 ‘Revolutionaries’ 革新者たち」。約30年前の新バスク料理の胎動に始まり、分子料理、ローカルガストロノミー、フードテックへと革新を起こしてきたシェフたちにオマージュを捧げつつ、そのスピリットを若い世代へつなげようとの意図がある。

水に哲学を見出し、水を操る技を駆使するスペイン人シェフ

「 ‘Revolutionaries’ 革命者たち」と聞いて真っ先に浮かぶのが「エル・ブジ」であり、フェラン・アドリアであることを否定する人はいないだろう。2011年の閉店後、フェランがビジネスパートナーと共に13 年に設立したエル・ブジ財団では現在、『ブジペディア』(料理百科事典)を制作中だが、コンテンツとして日本の食材や料理を分類するだけでなく、日本の料理が西洋に与えた影響――浮世絵が西洋絵画に影響を与えたジャポニズムのように――をもカバーする予定だという。

『ブジペディア』の日本料理部門作成に携わる一人が、「エル・ブジ」のヘッドシェフを務めた経験を持つアルベルト・ラウリック。日本をベースとしたアジアンフュージョンのレストラン「Dos Palillos ドス・パリージョス」を2008年からバルセロナで営み、独自の日本観を表現してきた料理人だ。

彼は、日本料理の“水”に着目する発表を行なった。「Water cuisine as a philosophical concept in Japanese gastronomy 日本の美食における哲学的概念としての水の料理」と題して、日本料理には油脂の存在が少ないことを指摘し、だしのパフォーマンスを披露。乾燥させたエビの殻や頭、干し牡蠣、鶏節(鶏を鰹節のように乾燥・発酵させて作る)をそれぞれティーポットに入れ、昆布だしを注ぎ入れて約20分抽出。シンプルでも味わい深いことがだしの重要なポイントだと示した。

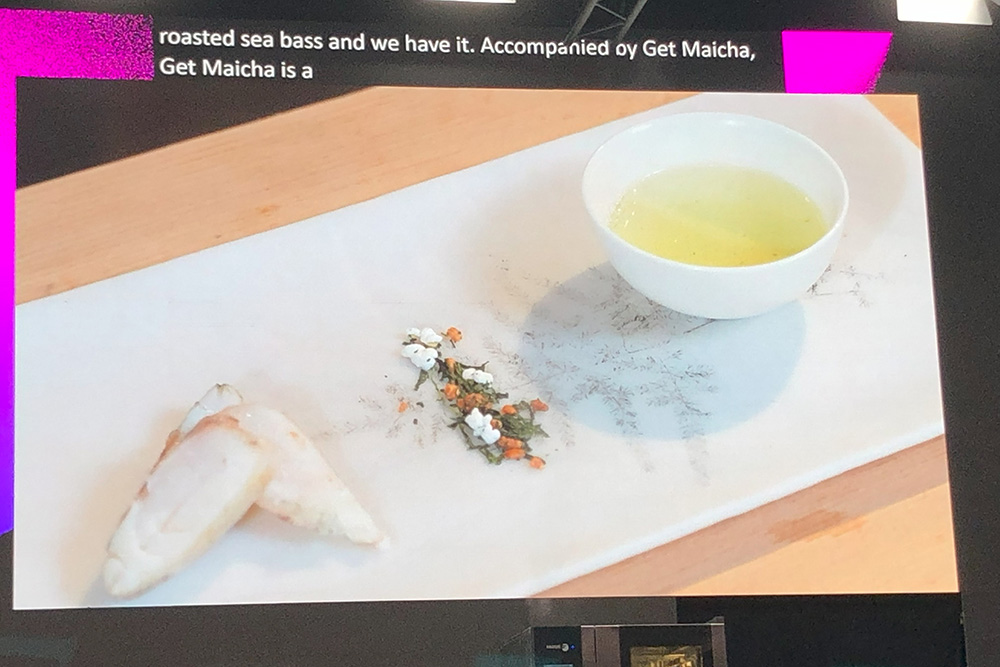

日本では、米、醤油、酒、ワサビなど、水が重要な役割を果たす食材が多い。同時に「日本人は水を取り除く術にも長けている」とアルベルト。灰干し(セロファンに包んだ魚を灰の中に埋めて水分を抜く伝統的な手法。旨味が凝縮して保存性も高まる)について解説した。ドス・パリージョスでは、灰干しから派生して、松のエッセンスが効いた灰の中にセロファンで巻いたスズキや鯛を数日置いた後に刺し身や炙りに。玄米茶、その茶葉と共にサービスする。煎った米を加えた玄米茶に含まれる松ヤニのようなミネラル香と合わせてのことだという。また、塩や発酵を用いた保存法には各国共通したやり方があることを踏まえつつ、「日本人がアンチョビーを作ったらどうなるか」という想定で、米麹に3カ月漬け込んだイワシなどを紹介した。

「ポップカルチャー×日本食」で社会を変えていく

フェラン・アドリアや「ムガリッツ」のアンドーニ・ルイス・アドゥリスらと共鳴し合う「NARISAWA」の成澤由浩シェフは、早くからMFに参加してきた日本人シェフの代表格だ。里山文化をはじめ日本の自然観に基づく食のあり方を世界に説き、里山をテーマとするそのクリエイションは海外のシェフたちに影響を与えてきた。

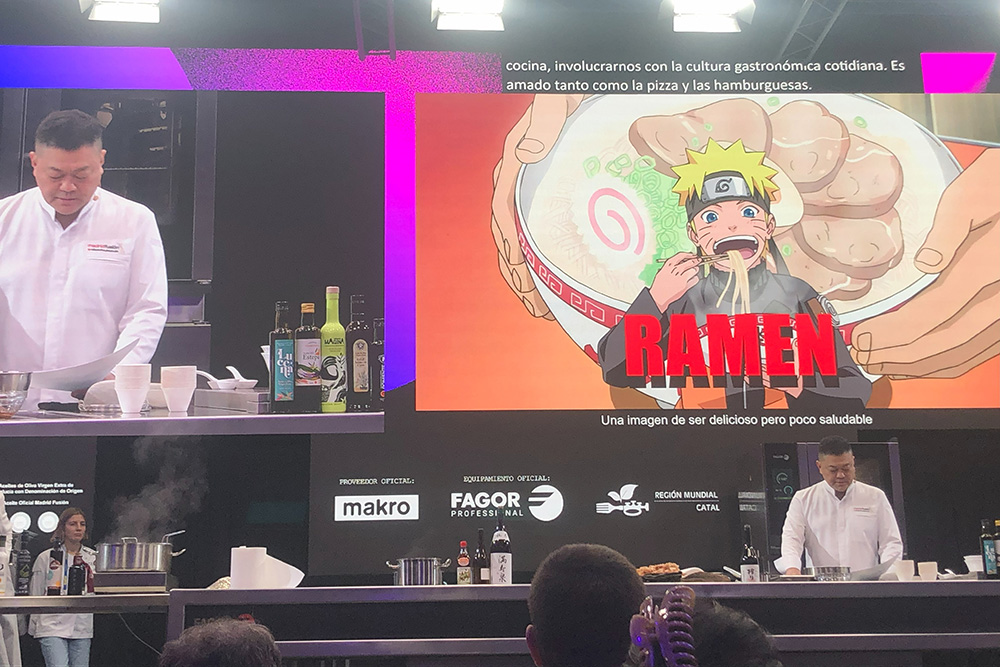

今年、成澤シェフがスポットを当てたのは、意外にも日本の食のポップカルチャー。ファインダイニングのイメージが強いMFではあるが、今、彼が考えるのは「世界の人々が、日々、食とどう向き合うのか」だと語る。ラーメン、焼きそば、すしなどが世界中で常食される現代、たとえ日常的な大衆食であっても、健康で安全で環境に良くなければと問い掛ける。

フェランの料理哲学から、型にはまらず個人として自由に料理を表現することを学んだという成澤シェフ。壇上では、丁寧に取っただしによる澄んだスープのラーメンを披露した。世界中に和食材が混在する昨今、「何をもって日本料理と呼ぶのかを考えたい」と語る。「日本人として、醤油 味醂、酒、鰹節、昆布、発酵調味料など、正しいものを伝えたい」。バルサミコ酢がそうであるように、本物と呼べる品がいかに市場に少ないかを例に挙げ、日本食材の基本的で正しい知識をもっと伝える必要があるという。

炊き加減と炊く過程で味わい分ける日本の米文化

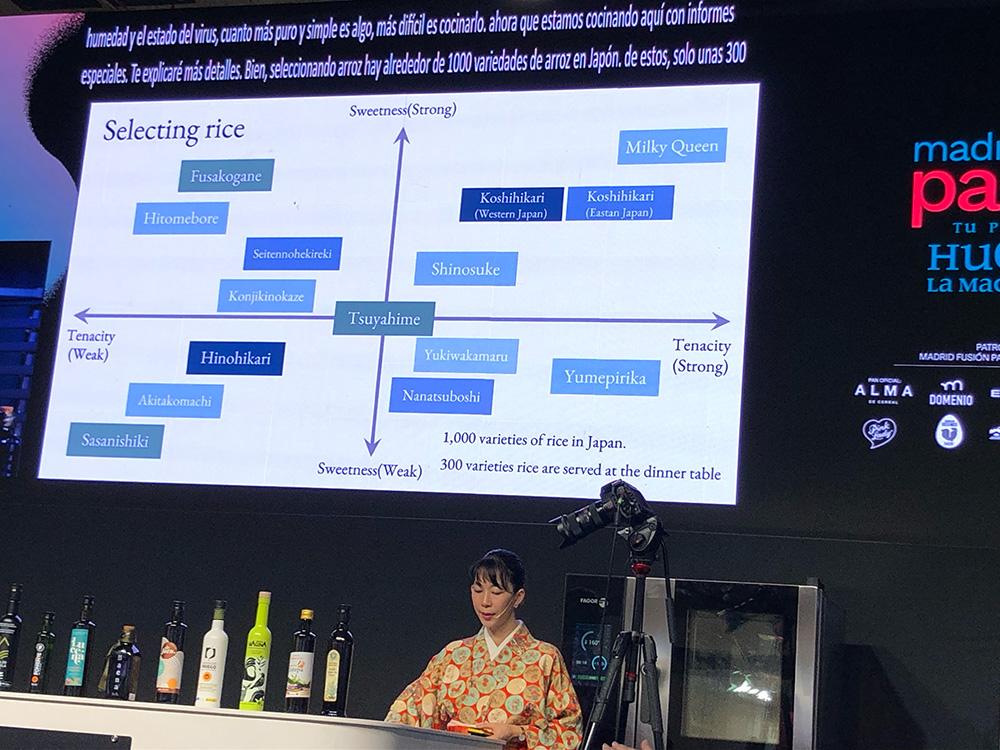

小会場で、初日の朝から土鍋で米を炊いていたのは、京都「朝食 喜心」の池田さゆりシェフだ。店と同様に着物姿で登場。日本人にとっての米の意味を説明しながら、味わい方や楽しみ方も「煮えばな」「炊けたん」「おこげ」とバリエーションに富むと語り、それぞれ異なる状態のごはんを聴衆に体験させた。

彼女も「水の料理」に言及していたのは興味深い。京都の軟水がだしのおいしさを引き出す重要な要素である点を指摘した上で、丁寧に引いただしで作る白味噌の味噌汁を提供。さらに観客を壇上に招いて、「喜心」の朝食メニューをふるまった。普段はトーストや甘いデニッシュとコーヒーの朝食が習慣というスペイン人の試食者は「毎日これでもいいかも」と好印象の様子。

ちなみに「朝食 喜心」は店名通り、朝食に特化した料理店である。オープンが朝7時半から14時頃までという営業形態に対して、「従業員の福利厚生のためか?」と社会的な視点からの関心も寄せられていた。

「手を加えるか、加えないか」の見極めこそ料理の美

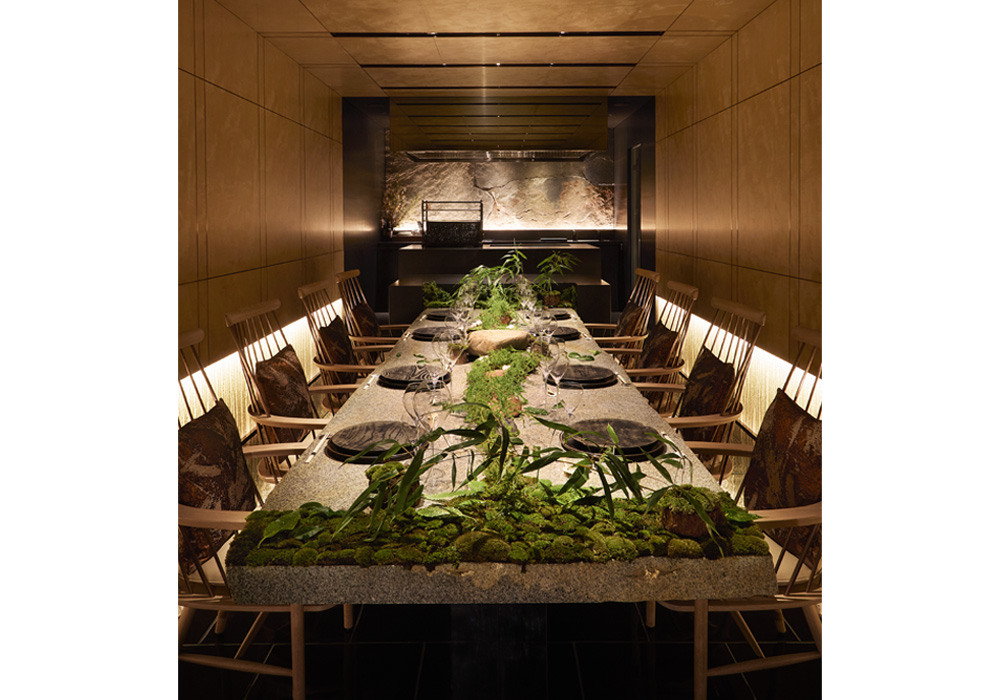

「ザ・リッツ・カールトン京都」で「シェフズ・テーブル by Katsuhito Inoue」を仕切る井上勝人シェフは、今年初登壇。かつて東京でフェランの講習を受け、2000年代前半には「ムガリッツ」で学び、マヨルカやイタリアで働いた経験を持つ。欧州で体験してきた技術や哲学と日本の食材や料理法、双方と向き合う中には葛藤があったに違いない。3年ほど前、京都に居を構え、京都の食材と文化に触れてからは、日本の美しい自然を表現したいと言う。

壇上では、ここでも水の大事さに触れながら、京都にいまだ根付く七十二候の暦に言及して、細やかに刻まれる暦と素材との関係から料理を作り出していく哲学を紹介。また、限りある資源をすべて使い切って、その中に美しさを見出す京都の「始末の心」を説いた。

発表後、シェフに直に話を聞くと、「日本の素材の美しさに焦点を当てたい。どのように手を加えれば、最も美しく輝くのか、一番輝くところを見つけて、引き出している」と語っていた。自分の足で生産者を回って揃える素材は「時に料理をしないほうがいい場合もある。日本人の料理においては、いかに触らないかも大切」とも。「食材のどこに手を入れるかの見極めに料理の美しさがある。それが自分のアイデンティティ」との信念を感じるインタビューだった。

なお、シェフが日本語でした発表はAIによる自動翻訳の字幕だったが、そのきめ細やかな言葉はAIでは訳しきれない部分もあり、残念さが少なからず残った。

ロス削減に役立つ魚食の技を伝える多文化シェフ

別会場で多くの聴衆を集めていたのは、オープン初年でミシュラン一ツ星を獲得したマドリード「SEN OMAKASE セン・オマカセ」スティーブン・ウーシェフによる「MOTTAINAI モッタイナイ」をテーマとする講演だった。

スペインでは魚の皮や肝が利用されずに捨てられることを憂えるスティーブンシェフ。スズキを使い切るメニューを紹介した。円筒形に整えたスズキの皮にオブラートを巻いてパリッと揚げ、ミョウガやユズを混ぜたスズキの身を詰めてキャビアを飾る一品、そして、店の定番であるスズキの肝料理を披露。肝は塩を振って20分ほど置いた後に酒で洗い、酒・味醂・醤油に浸して真空調理にかける。と、味が染み込み、フォワグラにも似たテクスチャーとなる。おろしポン酢とワサビで食べるという。

スティーブンシェフは、京都市と日本料理アカデミーによる特定伝統料理海外普及事業のサポートで京都「魚三楼」で修業した経験を持つ。瀬戸内の魚や京野菜の扱いを学び、茶道の心得もある。「スペインではまだ懐石は理解されないだろう」との判断から、すしを中心としたおまかせコースを営むが、「日本料理には、走り、旬、名残という素材の楽しみ方がある」と日本特有の旬の捉え方を発表の中で伝えた。「店では、素材のそれぞれの時期の味わい深さを逃さぬよう、季節ごとにメニューの8割を変えている」そうだ。

出身はサンセバスチャンから100kmほどの都市パンプローナで、両親が中国人、祖母は日本人。両親の経営する中国料理店と日本料理店に幼少時から出入りしていた。「日本料理店のほうが、厨房が静かで自分に合っていた」と笑う。多文化の中で育ち、異文化を学ぶ彼に、葛藤がないかと聞くと、「自分の中ではどの文化も共存していて、ハーモニーがあります」と屈託がない。

日本食が海外で日常化した今、どこにターゲットを?

見本市ブースでは、ワサビビールやアルモルタ(ヒラマメ)で作られるラーメン、何種類もの海藻のサンプルが、人を集めていた。畜養マグロ生産者のスタンドには連日昼時になると、すしの味見を求めて長蛇の列ができた。日本食材輸入業者のブースでは、スペイン人の大好きなテリヤキ味やソース味の試食ができるとあって、こちらも黒山の人だかり。

農水省は、日本の農林水産物・食品の輸出額を2030年までに5兆円にしたいと目論んでいる。2024年は過去最高額を記録し、約1.5兆円。しかし、日本以外の事業者による日本の食材・食品の生産や商品化が進行する実態も見逃すわけにいかない。日本産の食材・食品は概して高額で、現地の一般人はアジア産や現地産の食材で作られた日本食を食べているという現実もある。もし、日本食が人気であるとすれば、それだけ競合が多いことになるわけだ。どこの土俵で勝負したいのか、富裕層向けなのか、一般向けなのか、ニッチな日本オタク向けか、はたしてどこにビジネスチャンスを見出すのか、狙いを定める必要があると言えるだろう。

一方、日本のファインダイニングは、その存在意義をどこに置くべきかが問われていると感じる。誰を喜ばせるための料理なのか、社会のどこにどう位置付けられるものなのか。哲学を持つシェフは多いが、それを海外に発信すべきなのか、それともあえて国内にターゲットを絞り込むことで海外から呼び寄せるのか。

これらの問いと向き合うことが、今、求められている。

「マドリード・フュージョン2025」に登壇したシェフの店